ライフオーガナイザー

- 私の終活 続 ひとり親の場合

- 子どもが「自分で!」と言ったとき 小3次男の場合

- 私の終活 ひとり親の置かれている状況とは?

- 片づけられないあなたへ 大事なことは何か?

- キッチン 必要?不要?シンク前のマット

- 読書からの思考 ヨシタケシンスケ著『日々臆測』

- 終活 親が捨てないのはなぜか?

- 収納方法 私の場合~トイレ

- 買ってよかった! IKEA「STUK ストゥーク」

- 洗濯 どうしたらいい?「洗ったのに臭います…」

-

私の終活 続 ひとり親の場合

いつもご覧いただきありがとうございます。

今日も、私も自分ごととしてしっかりと対処しなくてはいけない、ひとり親の終活について。結局前回は前置きで終了してしまいました。

長ーくなったので分けました。

それでは続きをどうぞ!前回の記事はこちら 私の終活 ひとり親の場合ひとり親家庭の実際

現状がわかったところで対策を

取るべき対策- シチュエーションに応じた対応策を考える

- 代理人を指定する

- 詳細決定

理想の職場じゃなくて、収入面でも不安があって、子どもの世話と家事に時間を取られて、健康のことも気がかりで…まさに「日々の生活で手いっぱい」でも…もし…自分に何かあった時には?何をどうしておけばいいのかわからない。考える脳みそが残っていない。でも考えなきゃ!対策しなきゃ!です。子どもの未来を考えて、ひと踏ん張りしましょう。対策その1

- シチュエーションに応じた対応策を考える

事故に遭った・病気になった、その後。どんな事態が予想できるでしょうか?- 意識がある・ない(入院・延命措置)

- 家にいられる・いられない(入院・死亡)

- 子どもと一緒・離れている(入院・死亡)

- 動ける・動けない(寝たきり・介護サービス)

- 働ける・働けない(公的給付の申請)

- 実家を頼れる・頼れない(子どもの預け先確保)

必ず考えておくべき事態です。それぞれのシチュエーションに応じた、自分なりの対応策を書き出してみましょう。対策その2

- 代理人を指定する

身の回りのことを安心して任せられる人を決めます。親なのか兄弟姉妹なのか、弁護士なのか。- 医療に関する意思(治療方針や延命措置についての考え)を代弁してくれる人

- 子どもの養育

- 資産の管理

- 住まいの維持

- 書類手続き(保険請求なども)

- 葬儀

全部同じ人でも、別でもいいと思います。それぞれに必要な情報共有をする必要がありますが、クラウドなどに最新情報をあげて、共有しておくとよいかと思います。またはアナログで、「ここにまとめてあるよ」と管理場所を伝えておくのもよいですね。対策その3

あとは、上記項目の内容を細かく決めていくのですが、これがムズイ!- 詳細決定

普通のエンディングノートが書き進まないのも当然です。というのは、まず【自分とは?】【本心とは?】深遠をのぞくように、自身と向き合う必要があるからです。・自分の本来の欲望や願望・こうありたいと願う姿・子どもに伝えたい想いこれらを踏まえての希望・要望を書き残すんですから、大変です。さらに、自分と子どもの年齢やタイミングによっても、伝えることが変わってきます。都度、更新していかないといけないと思います。親がひとりでもふたりでも、やることは大差ない

ここまでひとり親の終活でやるべきことをお伝えしてきました。自分が自身で子どもと関われなくなってしまったら?ということが、一番の心配で心残りになることでしょう。そんな、まさか!の事態への備えで、ひとり親のみなさんの、日頃のストレスや心配が軽減されることを願っています。しかし、ひとり親に限った話ではなく、両親揃っていても、子どもをのこして亡くなることだってあります。自分に万一があれば、パートナーがしっかりと代弁してくれる。子どもの養育も安心だ。そんな準備が出来ているでしょうか?子を持つ親の務めは、日頃の世話だけではなく、自分がいなくなった後のことをどう始末するか?までが仕事なんですね。子どもが何歳でも同じです。ほんまに大変じゃ(汗)。かく言う私もまだ途中です。ひとりでは準備できないぞというあなたのために、2023年4月よりよりよく生きるための終活講座 season3が開講します。現在進行中のseason2では、次回からエンディングノートを記入していきますよ。「普通のは書けなかった!」という方にこそ、取り組んでいただきたい内容となっています。season3 お申込み受付は3月より開始いたします。↑リンクより詳細をご覧になって、今しばらくお待ちくださいね。私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。 -

子どもが「自分で!」と言ったとき 小3次男の場合

いつもご覧いただきありがとうございます!

あなたは、子どもが「やりたい!」「自分で!」と言った時、「いいよ~。」と言えるでしょうか?

年齢や内容にもよると思いますが、「どうぞ!」と言える余裕を持ちたいですよね。なんでもやらせたい。でも…

親の側にその余裕、ある?

息子が小さい時、「やりたい!」と言った彼に対し、私はなかなか「いいよ」も「どうぞ」も言えませんでした。別居しても離婚成立しても、婚姻期間の精神的な傷がなかなか癒えず、体調不良で働けなくて情けなくて申し訳なくて、不安と焦りで常にピリピリイライラしてました。気持ちに余裕は皆無。実家からは断絶を言い渡されて、何があっても完全ワンオペだし、時間の余裕もなかったです。なので、子どもにやらせると「余計時間かかる」とか「どうせ私が後始末する羽目になる」とか考えて、「また今度ね」とか言っちゃってました。自分に余裕がないことによって、子どもたちがチャレンジする機会を奪っていないか?先回りしすぎて、安全に失敗させられていない自分は、「完全にダメ親じゃ…」と責めていました。「自分で!」は自立に必要

『自分でやって、できた!』という経験や実績はめちゃくちゃ大事ですよね。

こういう幼児期からの積み重ねが、小学校以降も『自分で課題を見つけて、対策を考えて、計画して、実行する』という力になっていきます。まぁ、このブログを読んでくださっているあなたはきっと、そんなことはよくご存じかと思います。わかってはいるけど、「どうしたらそんなことができるのか?」に苦しんでいるんでしょう。- いかに子どもを安全に、安心して失敗させられるか?

- 「もう!だからゆったやん!」といった否定的な言葉を極力発せずに、見守って後始末に備えられるか?

これが大変なんですよねー、ほんとに。

私の、母親を丸11年と子サンプル2というわずかな症例ですが、なんとかかんとかやってきて、『ある程度の対応パターンを持っていれば、なんとかなるのでは?』と感じましたので、一部をシェアします。

余裕を生み出す対策その1

- 掃除の手間を減らす

子育てをはじめて、たぶん最初に煩わしく泣きたくなるのが離乳食ではないでしょうか。

親がスプーンで食べさせているうちはまだいいけど、手づかみで食べる段階になると、- 手が当たってぶちまけちゃう

- わざと落とす

- ポイっと投げる

なんていうことが日常になってきます。子どもに悪気は全くなく、彼らは起きてる間ずっと何かしら、自分と自分以外のものを調査し実験しているに過ぎないんですよね。自他の境界を確認し、物理法則を確認し、「ぼとっ」とか「べちゃ」っていう音を楽しんでいるに過ぎません。しかしこれ、まだ睡眠不足で気持ちが張りつめている時期には、非常にメンタルをやられます。栄養不足になってしまう、という心配をするのはオトナ。またすぐお腹すいてしまうのに、と後の予定にヤキモキするのはオトナ。せっかく作ったのに食べないなんて!と怒ってしまうのはオトナ。食べ物を粗末にしている、と思っているのもオトナ。複合的にイラっとポイントが積み重なって「もう!!掃除大変やねんから‼」と怒ってしまいます。イヤやけど、困るけど、これはもう仕方ないです。だから、ここで発想を切り替えてみるわけです。【成長に欠かせない実験ならば、盛大にやってもらったらいいではないか!】というわけで。- 掃除の手間を減らす

私は食事の時、ベビーチェアの下に100均で売ってるレジャーシートを敷いていました。

そしたら、まぁこぼしても、着替えさせてシートをお風呂でジャーっと流したら終わります。畳の隙間、フローリングの隙間に食べ物が入って泣きながら掃除する、っていうこともなくなります。徐々に成長していく様子を、「いかにおもしろがれるか?」という視点で見てみると、また違ってきますよね。そして。小学生になったからといって、別にこぼさなくなるわけではありません。牛乳やらみそ汁やら、食卓の「そこに置いてたら倒すで!」っていうところにコップやお椀を置くじゃないですか。それで案の定「あーあ!」ってなります。今はもう、いちいちレジャーシートを敷いてはいないので、どうやって「イラっ!」とするところを回避しているかと言うと、こちら WIPE 3in1Amazonでは2023年1月22日現在取り扱いがなくなっていますね。クラウドファンディングで見つけて買ってみたこちらの掃除機を、幼児から小学生までのご家庭に超おススメしています(今は類似品も増えてきました)。前進で掃除機、後退でモップ掛け、ドックに戻せば本体の清掃と充電ができます。みそ汁の汁も具も一気にふき取りできますし、牛乳の雑巾を何度も絞ってゆすぐことも不要ですので、後始末の疲労感がかなり軽減できますよ。子どもたちもこれの使い方を知っているので、もしこぼしてしまっても本人が持ってきて掃除してくれますから、「どうぞご自由にやっちゃってー」という感じです。器が割れてしまった時は『形あるものはいつか壊れる』と繰り返し言って、先に怪我がなかったかの確認をするようにしています。まだ危ないので、私が後始末をしますが、必ず横でやり方を学ぶように言ってます。今までに、地道に繰り返し教えてきて、彼らができるようになってきた、という結果があるので、『ミスしてもこれは教える機会』という受け止め方に変えてこれたんじゃないかなと思っています。とても時間がかかりましたけど、どちらかというとそれは、子どもの側の問題ではなく、私の方。余裕を持つまでの意識改善が大変でした。

WIPE 3in1Amazonでは2023年1月22日現在取り扱いがなくなっていますね。クラウドファンディングで見つけて買ってみたこちらの掃除機を、幼児から小学生までのご家庭に超おススメしています(今は類似品も増えてきました)。前進で掃除機、後退でモップ掛け、ドックに戻せば本体の清掃と充電ができます。みそ汁の汁も具も一気にふき取りできますし、牛乳の雑巾を何度も絞ってゆすぐことも不要ですので、後始末の疲労感がかなり軽減できますよ。子どもたちもこれの使い方を知っているので、もしこぼしてしまっても本人が持ってきて掃除してくれますから、「どうぞご自由にやっちゃってー」という感じです。器が割れてしまった時は『形あるものはいつか壊れる』と繰り返し言って、先に怪我がなかったかの確認をするようにしています。まだ危ないので、私が後始末をしますが、必ず横でやり方を学ぶように言ってます。今までに、地道に繰り返し教えてきて、彼らができるようになってきた、という結果があるので、『ミスしてもこれは教える機会』という受け止め方に変えてこれたんじゃないかなと思っています。とても時間がかかりましたけど、どちらかというとそれは、子どもの側の問題ではなく、私の方。余裕を持つまでの意識改善が大変でした。余裕を生み出す対策その2

- 『失敗しても、そうは死なん』という心持ち

最初は「きちんと育てなきゃ!」と張りつめていると思いますが、徐々に(いい意味で)テキトーになっていけた方が、親も子も健康的に成長できる気がしています。

- 本当の危険

- 命にかかわること

- 暴力に晒す

こういったことからは断固守るべきですが、そうでないことは「そう簡単には死なん」と思って取り組ませてもいいと思います。・階段3段上から飛び降りる

・牛乳パックを切り開く

・包丁を使わせるちょっと危ないかもな、と思うことを「やりたい!」と言ってきた時に備えて、こちら側が予め対応をシミュレーションしておけば、「よし!やってみ!」と言えるんじゃないでしょうか。こんなことを言うとアレですが、仮に指を切断してしまったとしても、氷で保存して救急に持っていけば吻合してくれますし、最悪つながらなくても私が普通に生きています。大丈夫です。死にません。全く危険は伴いませんでしたが直近の我が家の例を。うちの息子たちは、日頃あまり病院のお世話になることがありません。

病院に行かねばならぬほどの病気やケガが少なくて、非常に助かっております。

ですから、次男は鈴鹿でのかかりつけ医もかかりつけ薬局も特になく、最近まで過ごしておりました。しかし先日「頭が痛い」「ガンガンしている」「2日間ずっと続いている」と申しましたので、念のため長男のかかりつけ医を受診しました。私も長らく頭痛に悩まされておりますので、医師が言うには「まぁ同様に偏頭痛だろう」ということでした。「これって遺伝するのかしら?」と思いながら、彼に付き合い方を伝授したのであります。痛み止めを処方してもらったので、最寄りの薬局に行きますと、初診(薬局も初診って言うかな?)です。問診表的なものを記入しなければなりません。さっきも病院で書いたし、めんどくさいなぁ、と思って受け取ると彼が「自分で書く!」と言いました。住所わかってんのかいな?私の携帯番号覚えてないやろ?と内心思いましたが「じゃあよろしく」と渡しました。 彼は名前と生年月日を書けました。そして、他にどんなことを質問されるのかを知ることができました。自分が把握していなければならない項目を学びました。自分で書けなかった項目は、「あと書いてください。」と言って頼んできました。「そりゃそうだ」「まぁ、こんなもんよね。」と、こちら側も受け止める準備があったので、イラっとすることもなく「はい」と引き継ぎました。「どうぞ」「書いてみ」と言えた自分にも満足できました。ごく簡単な一例をご紹介しましたが、こういうことから任せていくのもいいのではないでしょうか?たとえ書き損じても紙をもらえばいいだけだし、気楽ですよね。・まとめ・年齢と成長に応じて、「いいよ」と言えることは異なりますが、成長段階を踏まえて、「うちの今の状況ならここまでは許せる」というラインをあらかじめ定めておくとよいのでは?と思います。プチチャレンジ、たくさんさせてあげられるといいですね!

彼は名前と生年月日を書けました。そして、他にどんなことを質問されるのかを知ることができました。自分が把握していなければならない項目を学びました。自分で書けなかった項目は、「あと書いてください。」と言って頼んできました。「そりゃそうだ」「まぁ、こんなもんよね。」と、こちら側も受け止める準備があったので、イラっとすることもなく「はい」と引き継ぎました。「どうぞ」「書いてみ」と言えた自分にも満足できました。ごく簡単な一例をご紹介しましたが、こういうことから任せていくのもいいのではないでしょうか?たとえ書き損じても紙をもらえばいいだけだし、気楽ですよね。・まとめ・年齢と成長に応じて、「いいよ」と言えることは異なりますが、成長段階を踏まえて、「うちの今の状況ならここまでは許せる」というラインをあらかじめ定めておくとよいのでは?と思います。プチチャレンジ、たくさんさせてあげられるといいですね!

私の経験があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講です。お申込み受付は3月より開始いたします。今しばらくお待ちください。 -

私の終活 ひとり親の置かれている状況とは?

いつもご覧いただきありがとうございます。

今日は、私も自分ごととしてしっかりと対処しなくてはいけない、ひとり親の終活について。ひとり親家庭の実際

厚生労働省による、【令和3年度全国ひとり親世帯等調査】の結果が昨年末に公表されました。まだ集計結果だけで、詳しい分析などをされている情報は見つけられませんでした。

私に解析能力があるのかどうか…?気になった数字をひろってみたので共有しますね。日本の全ひとり親家庭を調査したものではなく、一部の家庭のお話ですので、捉え方も参考程度ですが、直近の実態がある程度わかるのではと思います。労働状況

離婚前の女性の就労形態は、正社員35%、パート・アルバイト50.4%で、15%程度は無職(専業主婦)でした。専業主婦から、離婚後就業された人の内訳は、正社員40.5%、パート・アルバイト45.8%、自営5.6%、派遣4.3%などとなっています。やはり正規雇用の壁は高いですね。ひとり親の父は、総数の約30%程度のようです。離婚前から働いている人がほとんどで、就労形態は正社員74.1%、自営13.9%、役員5.5%、パート・アルバイト3.2%など。副業をしている人の割合は、父7%、母7.8%と、意外にも低かったですが、その分その方たちは壮絶であることが考えられます。帰宅時間の平均についても調査されております。興味深い。平均帰宅時間 ~18時まで 18~20時 20~22時 22~24時 深夜・早朝 不定 ひとり親 父 24% 45.5% 13.5% 3% 2.4% 11% ひとり親 母 36.7% 43.7% 5.8% 1.5% 1.8% 9% 低収入

多くのひとり親は、1馬力のワンオペ暮らし。特に母については非正規雇用が過半数で、平均的な1馬力に満たない人がいる。帰宅時間からは、あまり残業する人がいないようにも見えます。ということは、収入面でどうなんだろう?父にも不利な面がありそうです。片方の親からの養育費の支払率は目を覆うばかりです(こちらも調査結果がありましたが、ここでは触れずにおきます)。男性のバックレ率がひどいので、一応は、制度としては、離婚時に未払い分を給与から差し押さえができるようになっています。この項目は、和解条項に入れるように弁護士や裁判所が勧めてくれますし、それによって守られる方もある程度いますが、そうでない場合が多いようです。制度はあっても、回収に時間がかかることから、兵庫県明石市では養育費の立て替え払いをしてくれているようです。全ひとり親家庭の子どもが、こうした制度で生活の保障を受けるべきだと思いますが、国は全然やらないんですよね。コミュニティとのつながり

未婚・死別・DV・離婚。ひとり親になった過程もそれぞれに、いろんな理由があります。離婚の場合は、「『呑む・打つ・買う』でもないのに、我慢が足りない」と言われたり(いつの時代かと思うけど、これは平成。私の実体験です)、「子どものためにもう何年かがんばってみたら?」「いい人そうに見えるやん。何が不満なの?」「(子どものために)復縁したらと思って、(独断で)あなたの居所を教えておいた」という親戚(なんですって!!!!即座にその方との絶縁を決めました。これらも全て実体験です)。などなど。上記のような、「良かれと思って」言われる言葉に、どれほど傷つき恐怖したことか。自分を理解してくれる味方だと思っていた周囲からの厳しい批判を浴びたり、それによって疎遠になり、精神的に不安定になったり、病気になったりする人もいます。未婚の場合でも同様に、周囲に理解されず、実親とも断絶するパターンがありますね。そしてその傷を癒す間もなく、子育てのために必死のフル回転を続けて、体力もメンタルもギリギリ、という人がいます。DVで離婚する時、相手に居所を知られたくない!と身を潜めて生活する場合があります。その場合は、地域ともつながりを作ることが難しくなります。当然ですが、困りごとを抱える人もいます。どんなことで困っているか?調査項目がありました。※複数回答

家計管理に困っている人が多いようです。ひとり親の困りごと 住まい 仕事 家計 家事 健康 親族の健康

介護母 32.5% 45.9% 70.5% 15.5% 37.8% 21.3% 父 17.6% 33.6% 54.4% 35.6% 35.8% 26.9% 今の時代、両親ともに揃っていても、家計は厳しく、教育費はいくらあっても足りないですよね。ひとりだと尚更。相談相手がいるか?という調査もされています。

女性の方が関わりを作りやすいんでしょうか?誰かしらに相談できるという人が多いですね。(私は何を言われるか怖くて誰にも言えなくなりました。周りはみんな幸せそうに見えましたし、辛い話なんて聞かせたくなかったです。)相談相手の有無 あり なし 「なし」のうち「ほしい」 母 78.1% 21.9% 58.1% 父 54.7% 45.3% 47.6%

この、「相談相手がほしい人」の困りごとを一番に訊きとって解決しないといけないと考えられます。相談相手がほしい人の困りごと 住まい

仕事 家計 家事 健康 親族の健康

介護

母 42.8% 55.9% 77.5% 23.5% 50.7% 26.1% 父 23.1% 46.9% 60% 47.5% 41.9% 30%

どこの誰に何を言ったらいいか、わからなくなっていることがあるからです。「こういう社会福祉にライフオーガナイザーが関われたら、一番効果的なのになぁ」と思いますし、私にできることがあったらいいのに、と思いますが、なかなか現状は難しいです。と、前置きでこんなに長くなってしまいました。伝えたいことが多すぎます。次回に続きます。私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。 -

片づけられないあなたへ 大事なことは何か?

いつもご覧いただきありがとうございます!

シリーズ完結です。

以前の記事はこちら↓『片づけられない!』

『片づけられない』ということに、コンプレックスを持っている人が、実にたくさんいます。片づけのプロであるライフオーガナイザーの中にも、「元は片づけられなかった」という人が、実は半分以上います。

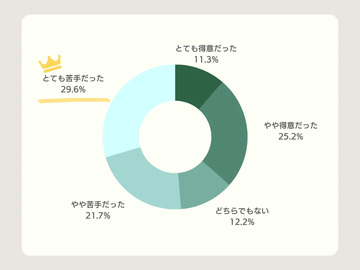

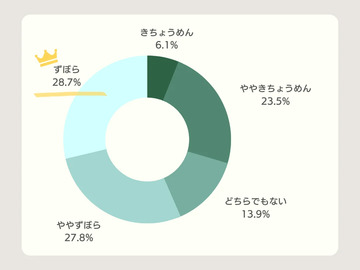

ライフオーガナイザー100名が回答したアンケート結果をご覧にいれましょう。Q.ライフオーガナイズを学ぶ前、片づけは得意でしたか?

あれ?意外ですか?

片づけ苦手傾向の人が過半数です。もちろん、片づけが得意で好きで仕事にした、という人もいますが、自分が片づけられなくて困っていたからこそ、お客さまの気持ちに寄り添ったお手伝いができる、と考えて、日々お宅に伺っている人も多いんです。そんなライフオーガナイザーたち。どんな人がいると思いますか?Q.ご自身の気質としてはもともと… え!片づけのプロやのに【ずぼら】ってなんなん?と思われましたか?え?私もずぼらですよ(笑)片づけのプロがずぼらって、ほなどんな家に住んでるねん⁈そうですよね、ちょっとイメージしにくいかも知れません。

え!片づけのプロやのに【ずぼら】ってなんなん?と思われましたか?え?私もずぼらですよ(笑)片づけのプロがずぼらって、ほなどんな家に住んでるねん⁈そうですよね、ちょっとイメージしにくいかも知れません。ライフオーガナイザーが目指す暮らしとは?

ライフオーガナイザーにもいろんな面々がおりますので、ひとくくりにお伝えするのはアレですが、どんな暮らしを目指しているか、考えてみられたことがありますか?- 床にものが落ちていない

- ものが少ない

- すべてが収まるべきところに収まっている

- スッキリしている

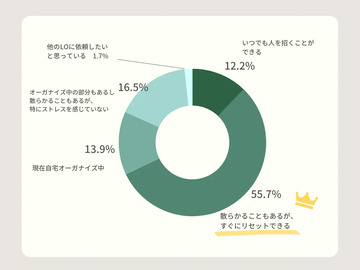

などなど。日頃から整っているおうちを想像されるかもしれませんね。整った家を維持している人も、きっといるとは思いますが、多くはあなたと同じ、子育て中の働く母です。そういう環境や状況の中で、多くのライフオーガナイザーがベースとして描いている『理想の暮らし』の基はだいたい同じじゃないかな?と思っています。それはいつもピシッときちっとスッキリ!を目指すのではなく、『自分の基準を持っている』ということだと思います。Q.ご自宅はどんな状態ですか もしかしたらオーガナイザー自身はいつも片づけられるかも知れませんが、家族は違うかもしれませんし、オーガナイザー自身が散らかす人である場合もままあります。それに、片づけのプロでも、忙しい日が続くと家が乱れるものです。そういう時、「片づいてない!」とイラっとしたり、怒ったりすることはあまりありません。なぜなら、【10分15分あればリセットできる仕組み】を作っているから。だから安心して多少の乱れを容認できます。「だって私、これ10分で片づけられるもんね!」と言える心境でいることは、精神的にもかなりラクなんですよ。そして、(例えば)10分で片づけられる程度以上には、乱さずにいるように律することもできます。『これ以上散らかったらリセットが大変になる』と思ったら、その段階で一旦リセット作業を先にしたり。ずぼらであるからこそ、

もしかしたらオーガナイザー自身はいつも片づけられるかも知れませんが、家族は違うかもしれませんし、オーガナイザー自身が散らかす人である場合もままあります。それに、片づけのプロでも、忙しい日が続くと家が乱れるものです。そういう時、「片づいてない!」とイラっとしたり、怒ったりすることはあまりありません。なぜなら、【10分15分あればリセットできる仕組み】を作っているから。だから安心して多少の乱れを容認できます。「だって私、これ10分で片づけられるもんね!」と言える心境でいることは、精神的にもかなりラクなんですよ。そして、(例えば)10分で片づけられる程度以上には、乱さずにいるように律することもできます。『これ以上散らかったらリセットが大変になる』と思ったら、その段階で一旦リセット作業を先にしたり。ずぼらであるからこそ、- 手間をいかに減らすか?

とにかくめんどくさいから、- いかにやる気に頼らず淡々と作業に取り掛かれるようにしておくか?

ということを、変態的に追及してしまうのかもしれません。『自分の基準を持っている』ことによって、自分が快適に生きられる仕組みを作ることができるんですね。・まとめ・

暮らしの中で大事なこととは、『モデルルームは目指さない!』『自分の基準を持つ』

これに尽きると思っています。

プロは日々、自分の中の声に注意深くあり、ちょっとの「めんどくさいな」「手間やな」を逐一改善・手直しを遂行しているのであります。

自分を知る

モノと向き合う時に大切な視点です。

みなさんにも、モノを買う時からよくよく自分の分析をなさって、本当に気に入ったものに囲まれた、納得のいく暮らしをしていただけたらと願っています。私もお手伝いいたしますので、お気軽に 無料相談・個人セッション 予約カレンダーから30分無料相談をご活用くださいね。

私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講です。お申込み受付は3月より開始いたします。今しばらくお待ちください。 -

キッチン 必要?不要?シンク前のマット

いつもご覧いただきありがとうございます!

本日は、扱いにお困りの割合が高いこちら

キッチンマット

あなたはどっち派ですか?私は使ってないです。でも以前は使っていました。それはなぜか。実家では母がずっと使っていたからです。実家で使っていたものは必要なもの?

友達の家に遊びに行っても、玄関マット・トイレマット・キッチンマットに、廊下マットもあったり。

お金持ちのおうちほど、ゴージャスなマットがあったりしたものです。

どこの家でも必ず使うもの、必要なものだと思い込んでました。

だってね、今でも店頭に多種多様なものが陳列されていますし、カタログ通販にもたっくさん載っています。こんなにも選べないくらいの商品が世の中にあるんだから、どこの家でも使っている、絶対必要なものなんだろうと考えていました。

という感じで、使うのが当たり前という感覚を疑わずに、ひとり暮らしの家でも、結婚してからも、流しの足元にはマットを敷いていました。ですが、出産後、はたと考える時が来たんです。これ、要る?

産後って、睡眠時間はほぼないし、常に張りつめていて緊張状態だし、自分自身もフラフラなのに、掃除で物音を立てたら、起きちゃって何にもできなくなるし。でも、夫は「家にいるのに掃除が行き届かない。一日何をやってるんだ?」と言う。また、子どもが自由に移動するようになったら、- 毎日洗うわけではないマットの清潔さが気になってきた。

- マットの上に何かをこぼしてしまうこともあるが、洗って乾かす手間がおっくうに感じる。

- すぐに乾くわけじゃないから、洗い替えも持っていて、仕舞う場所も含め管理が面倒だと感じていた。

でもね、私はこれらの困りごとはこのままずっと、漠然と抱えたままで過ごすんです。結婚生活も同じ。ずっと、「なんか変だ」「なんか違う」「なんでそんなこと言われるんだ」「やりたくないけどやらなきゃいけないのかな」「義父母とは関わりたくないのに」っていう、モヤモヤを抱え続けて生活していました。心を殺さないと、しんどすぎていられなかった、というのもあります。無感覚になるようにして、自己防衛をしていたのかな?その後、別居して、調停して、ようやく離婚出来て。ライフオーガナイズと出会って。ようやく都度都度、自分の感じる感情や気持ちをスルーすることなく、いちいち確かめ、良きも悪しきも味わうということを覚え、- 「私はこれがいやなんだな」

- 「これのこういうところが面倒なんだな」

- 「ここがこうだったらできるんだな」

ということを分析するようになりました。要るか要らないかは自分で決めていい

実家で使っているものが、必ずしも自分の必要なものとは限りませんし、世間の常識が自分の常識でなくてもかまいません。最近は、高齢者のお宅では、マットを使用しないようにされていると聞きます。あんな段差でも躓いたり、滑って転倒、骨折の危険があるからだそうですよ。自分でマットのメンテナンスするのも、若い時よりもっとめんどくさくなって、大変になってきますし、そうすると衛生的とはいえない状態になりますよね。子どもにとっても、躓きや転倒の元になる可能性はあります。何より、床にこぼしてしまっても、マットを洗って干すより、拭いたら完了!というメンテナンスの方が、断然手軽です。子どもがまだまだよくこぼすので、私が使っている掃除機はこちら↓WYPEは掃除機能、モップ掛け機能、セルフクリーニングを備えた1台3役で、乳幼児・小学生のいるご家庭にはめちゃおススメの掃除機です。みんなが何気なく使っているものでも、「これ、ほんまに私に要るかな?」と考えてみることが大事です。あなたはこれからもキッチンマット使いますか?使うとしたら、なぜ?どうして?使いたいのかを明確にするといいですよ。自分を知るものと付き合う時はなぜ?何のため?という視点が必要です。雑談からスッキリすることも多々ありますので、お気軽に 無料相談・個人セッション 予約カレンダーから30分無料相談をご活用くださいね。

私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講です。お申込み受付は3月より開始いたします。今しばらくお待ちください。 -

読書からの思考 ヨシタケシンスケ著『日々臆測』

いつもご覧いただきありがとうございます!

以前は本の虫だった私ですが、12年前に妊娠結婚転居出産育児義両親嫌悪など様々な事態があり、とても読書どころではないという、本からすっかり遠ざかった生活を送っていました。

あ、産後絵本は読み聞かせしてましたが、自分のための読書には至らず、という感じでした。

育児中は、意識を本に集中させることが難しいですよね。

うっかり世界に入り込んでしまって、子どもが誤飲や転落などの事故に遭わないか気がかりで仕方なく。ちょっと成長しても、今度は子どもに「おかーしゃーん!」「見て見て!」「おかーしゃんってばー!」「もうー!!」と呼ばれます。園に入っても、朝送って帰って家事してたらあっという間にお迎えの時間が来て、またガチャガチャしてしまいます。この時期に読書って、ちょっと難しいのかもしれないですね。さて私は、基本的にミステリが好物なんです。小学校の図書室で「シャーロックホームズ」「少年探偵団」「怪盗ルパン」を借りてはむさぼり読んでおりました。ファンタジーの有名どころもひと通り読みました。中学ではクイーン、クリスティ(ポアロさん大好き)、横溝正史、からの集英社コバルト文庫、赤川次郎などと、ハードボイルド。高校では好きだった日本史の先生に薦められて読み始めた時代小説にハマり、坂本龍馬LOVE!になり、土方歳三サマ~!となり、司馬遼太郎、池波正太郎、平岩弓枝、堺屋太一など。社会人になってからは宮部みゆき、東野圭吾、北村薫、パトリシア・コーンウェル、スー・グラフトン、デボラ・クロンビー、宇江佐真理、北原亞以子、浅田次郎、若竹七海、近藤史恵…はっ!私の読書遍歴を延々と述べている場合ではありませんでした(笑)。本題です。

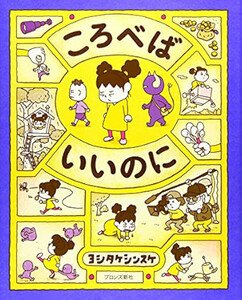

子育て中に知った、絵本作家ヨシタケシンスケ氏。久しぶりに行った本屋に、『絵本大賞受賞!』のPOPが付いている作品が、ずらりと並んでおりました。立ち読みしてみたら、この方の視点はこれまで私の知っていた絵本作家とは全然違うことに衝撃を受けました。当時絵本を買うようなお金が全然なかったので、早速図書館に行ってあれこれ借りてみました。大人から見た子どもらしい子ども、一般的に言うお母さんらしいいいお母さん、みたいな描き方ではないのが好感でした。子どもを愛してはいるけど、いつも笑顔ではいられないですからね。最近は元々の収集癖も発動して、少しづつ著作を買い揃えています。で、絵本で一番好きなのがこれです。先日行った、『ヨシタケシンスケかもしれない展』でも登場キャラと撮影しました。 人の中にある、善意も悪意も、ひっくるめてその人だよね。悪意を否定するのは簡単だけど、そういうのと折り合いを付けながら生きてくのが人間だよね、と思います。きれいごとだけいう絵本より、よっぽど信用できると思いました。前作の『仮面ライダー リバイス』も、それぞれ内面の悪魔と力を合わせて共に闘うのがテーマでした。

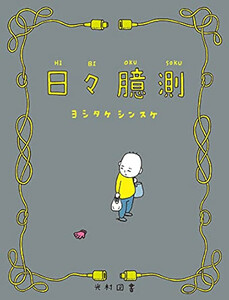

人の中にある、善意も悪意も、ひっくるめてその人だよね。悪意を否定するのは簡単だけど、そういうのと折り合いを付けながら生きてくのが人間だよね、と思います。きれいごとだけいう絵本より、よっぽど信用できると思いました。前作の『仮面ライダー リバイス』も、それぞれ内面の悪魔と力を合わせて共に闘うのがテーマでした。 ちょいちょい毒吐かないと、息苦しくなりませんか?いつもいい人でいるのはとても疲れます。そういうところに惹かれて今回も買ってみた、『日々臆測』です。また前置き長い…ごめんなさい。臆測って、結局外側から見ただけ、本質・真実(真実も人によって違うから何かはさっぱり分からないけど)は確認してないんだと思うんです。

ちょいちょい毒吐かないと、息苦しくなりませんか?いつもいい人でいるのはとても疲れます。そういうところに惹かれて今回も買ってみた、『日々臆測』です。また前置き長い…ごめんなさい。臆測って、結局外側から見ただけ、本質・真実(真実も人によって違うから何かはさっぱり分からないけど)は確認してないんだと思うんです。- これってこうなんじゃないか?

- あの発言はこういう意味なんじゃないか?

- その仕草はこんな意図なのかな?

ホントのところを聴いて確認してないんですよね。臆測というか、妄想に近いと思うんです。楽しむだけなら全然アリだと思いますが、昨今この臆測を『忖度』と言ったりしませんか?また『空気を読む』とも言っていると思うんですよね。え?正気ですか?確認してないのに?と最近思います。この本の中に『わかってほしい』というストーリーがあります。『わかってほしい』子どもは説明がヘタでもそれは子どもに限らないよね人類に争いごとが絶えないのは説明がヘタだからじゃない?高度に発達した宇宙人は相互理解をする方法が非常に優れているのかな?ヨシタケシンスケ『日々臆測』P128。内容要約Byヒラリー言葉で理解しあおうとしても行き違うのに、テレパシー能力でも持ってましたっけ、私たち?しょせん他人ですよ。夫婦だろうと親子だろうとなんだろうと。言わなきゃ伝わらないし、言っても伝わらないことも山ほどあります。理解しあうには非常な努力を要すると思っています。ましてや学校・職場の人間なんて。理解できる方がすごいと思います。でね、私もそうだと思っていたHSPという特性表現。『ハイリー・センシティブ・パーソン』いわゆる『繊細さん』と表現されている人たちのことです。ざっくり言うと、空気を異常に読みすぎるあまり、生き辛くなってしまうんですよね。でもね、HSPって結局臆測に過ぎないんですよね。

「たぶんこうなんじゃないか?」「あの人はおそらくこう思ったはず」「きっとこう考えたからこんなことしたと思う」とか。見えない空気を読んで感じることを基に、根拠のない推理をあーだこーだ展開しているのです。そして確かめる前になぜか「やっぱり!」と確信してしまって、防御のためにシャッターを閉じてしまうんですよね。「私は今あなたのこの仕草を、このように受け止めたのですが、合っているでしょうか?」「今の咳払いは○○をするという合図でよろしいでしょうか?」なぁんて、いちいち確認する勇気はないのに、自分のセンサーには絶対の自信を持っていた気がします。でも、私の感じた空気は、ほんとにそんなことを表してたんでしょうか?当の相手に聴いてみたら全然違った、取り越し苦労だった、ということももしかしたらいっぱいあったかも知れません。全問正解できていたかどうか、答え合わせはしていないんですよ。確かめずに一方的に「閉店ガラガラ」は、今となっては非常に失礼だったのではなかろうか?と思います。モヤモヤしたら、チャチャっと聴く

これは私が受講しているお母さんのための心理学web講座講師の植木希恵さんの名言です。想像と言うか、臆測・妄想でモヤモヤして、ウジウジして、クヨクヨして、悩んで落ち込んで。そういうのって、時間もエネルギーももったいないです。ですから、『モヤっとしたら、チャチャっと解決!』植木希恵略して『モヤチャの法則』と仰ってます。実際私はこれをやるようになってから、- 妄想ウジウジタイムが短縮できるようになり、

- 勝手に傷つくことが減り、

- 勝手に人を嫌いになることも減り、

- 聴いてみて確認するという答え合わせの結果、自分はそんなに精度が高いセンサーでもなかった、ということがわかりました。

私も誰も彼も、「人は見たいように物事を見るものだ」というのは事実なのだと再確認したのでした。・まとめ・みんなが非言語コミュニケーションをやめて、きちんと言語化し丁寧に説明する努力をしたら、発達障害による行き違いなども減らせるから、ノーマライゼーションになるのでは?と思います。日本人の「察しろ」文化。絶滅しろ!と思います。今日は辛口毒吐きバージョンでお届けしました。私の思考があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講です。お申込み受付は3月より開始いたします。今しばらくお待ちください。 -

終活 親が捨てないのはなぜか?

いつもご覧いただきありがとうございます。

今日は親の終活について。実家にものが増え続けるのはどうして?実家が遠方で、加えてコロナで、久しぶりに実家に帰った、と言う方も少なくないと思います。ご実家に入って、驚かれたことがあったでしょうか?- やっぱり年取ったな

- 会話がうまくできないな

- ものが多いな

- 掃除が行き届いてないな

などなど。たまに会うからこそ、心配になりますよね。特にきれい好きだった方が、お掃除できていないと心配。誰かからもらった物がそのまま置いてあったり、ストックが大量にあったりするのも心配です。高齢者がものを捨てられないのには理由がある

- 価値観による

- 身体機能の衰えによる

- 認知症による

- ホーディング(溜め込み症)

- セルフネグレクト

1価値観による

まず、ひとつ、大きな理由としては世代特有の価値観があります。ものがたくさんあることが、豊かさと幸福の象徴だった方々。- モノがない時代に生まれた

- 手に入れるための努力・犠牲が大きい

- ものにまつわる想い出

- もったいない

- 捨てることへの罪悪感

おいそれとは手放してくれないことが多々あります。

無理に、あるいは強引に捨てた結果、勘当されるといった事態にも発展してしまうくらい、デリケートな問題なんです。2身体機能の衰えによる

- 記憶力の低下

- 視力の衰え

- 味覚の衰え

- 足腰の筋力の低下

- ストック品をためてしまう

- 分別ルールが覚えられない

- 汚れに気づかない

- 食品の腐敗に気づかない

- 重い物が持てない

- 高い戸棚から物が出せない

- かがむのがつらく、低い戸棚から物が取り出せない

- 買い物に行きづらい

上記のような理由で、どんどんものが捨てられずに増えていく、ということもあります。3認知症による

認知症を発症すると、認識レベルが下がってしまうので、これまでできていたことが難しくなってしまいます。- ゴミを分別ができなくなる

- 曜日や時間の認識ができなくなり、収集日に出せない

自治体によっては、ゴミ出し援助を受けられるところがありますので、身体能力の低下を感じた時と合わせて、早めに行政サービスとつながるとよいかと思います。4ホーディング(溜め込み症)

コレクターとは違い、なんでもかんでも溜め込んでしまう、行動障害です。5セルフネグレクト

- 毎日お風呂に入る・シャワーを浴びる

- 定期的な外出・通院・散歩などをする

- 毎日食事を摂る

こういった、生きていくうえで必要なケアを、自分で放棄してしまうことです。ゴミも捨てません。こういう傾向がある方は、孤独死に至りやすいので、特に注意が必要です。さて、どうしよう?

親御さんはどのあたりだったでしょうか?あてはまる部分があったでしょうか。3の「認知症かな?」というあたりからは、ご家族でなんとかしようというよりは、プロを頼って任せる方がよいです。地域包括支援センターに連絡してみましょう。実際の片づけについても、ライフオーガナイザー®にご依頼いただく方が、親子で揉めずに済みます。3についてはシニア生活環境オーガナイザーという、専門資格を持つものがおりますし、4・5についてもサーティファイド ライフオーガナイザーという、『脳機能障害を原因とする片づけ困難な方へのサポート』を専門とする資格を持つものもおります。親御さんの最適を必死で見つける志高い者ばかりですので、ぜひ連絡をご検討ください。検索はこちらからライフオーガナイザー検索さほどひどくなさそうであれば、まず、まだ実家に置いてある自分のものを撤収することからやってみましょう。「ずっと置きっぱなしにしてて、ごめんね」「長いこと預かってくれて、ありがとう」と言いつつ、自分のものを片づけます。キレイになった状態を見てもらい、「部屋が片づくと便利で快適!」だということに気づいてもらえれば、もうそれでOKです。次に帰ったら、もしかしたらほかの部屋も片づいているかもしれません。そこまででなくても、ちょっとは掃除してあるかもしれませんよ。また、『転倒の危険』を心配する面から、「片づけようか?」という声掛けもよいようです。【地震のときに棚の上から物が落ちてきたり、足元が物だらけで転倒してしまった】という人は少なくありません。実際、高齢者は骨折すると、そのまま寝たきりになってしまうケースも多いですし、その転倒場所で一番多いのは自宅と言われています。万一の時のための、救急隊員の動線確保も重要ですので、玄関から寝室やリビングまでの床の上は、ぜひとも片づけていただきたいです。「転倒したら危ないから、よけておくね」という声掛けなら、抵抗も少ないと思われます。いくつになっても、親は親。たまに会うからこそ、心配にはなりますが、尊厳を傷つけたりしなければ、円満に片づけることは可能です。迷惑を掛けたくないという、親の気持ちも汲み取りつつ、ちょうどいい落としどころを見つけていけるといいですね。私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講です。お申込み受付は3月より開始いたします。今しばらくお待ちください。 -

収納方法 私の場合~トイレ

いつもご覧いただきありがとうございます!

本日はトイレで使用中のアイテムとその収納方法をお伝えします。

基本的には浴室(以前の記事収納方法 私の場合~浴室)と同じ。とにかく浮かせる!

うちのトイレです。ドアを開けた正面ですが、撮り方の問題か?えらい細長そうに写っておりますが隣の浴室と同じ奥行です。子どもが小さい時は、一緒に入らないといけない時もあり、子ども用のスリッパも置いていましたが、今はもうそんなこともないので1足。以前はマットも使っていましたが、子どもが失敗する度に洗わないといけないのがめんどくさすぎて、捨てました。(衛生用品はリサイクルショップでも買い取ってくれません…)

うちのトイレです。ドアを開けた正面ですが、撮り方の問題か?えらい細長そうに写っておりますが隣の浴室と同じ奥行です。子どもが小さい時は、一緒に入らないといけない時もあり、子ども用のスリッパも置いていましたが、今はもうそんなこともないので1足。以前はマットも使っていましたが、子どもが失敗する度に洗わないといけないのがめんどくさすぎて、捨てました。(衛生用品はリサイクルショップでも買い取ってくれません…)床にものを置かないことで、汚してしまっても被害が少なくて済みます。

さっと拭いたらお掃除完了、というのはラクちんです。 トイレブラシも見直しまして、現在はこちらを使用中です。交換用のブラシ部分は、タンク上部に設置した突っ張り棚(黄色のBOX)に。いつもはカーテンで隠しています。ヘルパーさんや息子たちも使うので、どこの掃除道具も、特に簡単・安全・清潔に維持管理しやすいものを選んでいます。

トイレブラシも見直しまして、現在はこちらを使用中です。交換用のブラシ部分は、タンク上部に設置した突っ張り棚(黄色のBOX)に。いつもはカーテンで隠しています。ヘルパーさんや息子たちも使うので、どこの掃除道具も、特に簡単・安全・清潔に維持管理しやすいものを選んでいます。 右のBOXは非常用トイレに使う、とっくに卒業しているオムツ。左側は非常用トイレと、凝固剤の予備。真ん中のBOXは、ブルーレットや掃除用シート、洗剤の詰め替えなど、予備を仕舞っています。本当はBOXも統一させたいけど、見せないところだし、もったいないのでしばらくこのままです。

右のBOXは非常用トイレに使う、とっくに卒業しているオムツ。左側は非常用トイレと、凝固剤の予備。真ん中のBOXは、ブルーレットや掃除用シート、洗剤の詰め替えなど、予備を仕舞っています。本当はBOXも統一させたいけど、見せないところだし、もったいないのでしばらくこのままです。 この中には、便座カバーと、交換用手拭きタオルおりものシートと、バイト先で定期的にある検便採取用の紙の便座シートとボールペン経血が異常に多い月経過多を患っていたので、オムツタイプの生理用品(現在は治療して経血を止めているので今後も使用しないと思うのですが、被災時に吸水ポリマーはめちゃ役立つので、捨てずにとっています)上に置いている丸いのは、停電に備えたプッシュ式のライトです。心配性の責任感です。あ、引き出しに電池も入れておこう。以上、参考になったでしょうか?ちなみに、壁のポスターは

この中には、便座カバーと、交換用手拭きタオルおりものシートと、バイト先で定期的にある検便採取用の紙の便座シートとボールペン経血が異常に多い月経過多を患っていたので、オムツタイプの生理用品(現在は治療して経血を止めているので今後も使用しないと思うのですが、被災時に吸水ポリマーはめちゃ役立つので、捨てずにとっています)上に置いている丸いのは、停電に備えたプッシュ式のライトです。心配性の責任感です。あ、引き出しに電池も入れておこう。以上、参考になったでしょうか?ちなみに、壁のポスターは- 日本地図

- 元素周期表

- 百人一首

です。息子たち、授業での学習につれ、関連情報として何気に覚えていってまして、『無言の提示』よきです。私の方法があなたのヒントになりましたら幸いです。では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講です。お申込み受付は3月より開始いたします。今しばらくお待ちください。 -

買ってよかった! IKEA「STUK ストゥーク」

いつもご覧いただきありがとうございます!

今回は我が家の寝具収納をご紹介

ジャパネットひらりー開店

ライフオーガナイザー®になってから、以前はさほど興味のなかった収納グッズをより注意深く見るようになり、ニトリやカインズ、

またIKEAやCostcoに行くようになりました。初IKEA時は、オシャレで安価な北欧デザインの数々に圧倒されました。

後日先輩ライフオーガナイザー®と一緒に店内を回った時は、同じ商品を見ても『感じること』や『用途の発想』がかなり違って、めちゃくちゃ刺激を受けて帰ったのでした。そんな中、今までの私の思い込みを外してくれた一品をご紹介します。STUK ストゥーク

こちらと出会った時、最初は、四つ切画用紙を一回り大きい台紙に閉じてくれている、保育所の頃の子どもの作品収納にピッタリだなと思って購入しました。現在も作品を収納中ですが、そろそろ収まりきらないかと思うので、学年末に中身を見直そうと思っています。少し使ってみて、意外と丈夫で破れないということが分かったので、寝具収納に追加で3つ購入しました。以前使用していた寝具収納はこちら

こちらと出会った時、最初は、四つ切画用紙を一回り大きい台紙に閉じてくれている、保育所の頃の子どもの作品収納にピッタリだなと思って購入しました。現在も作品を収納中ですが、そろそろ収まりきらないかと思うので、学年末に中身を見直そうと思っています。少し使ってみて、意外と丈夫で破れないということが分かったので、寝具収納に追加で3つ購入しました。以前使用していた寝具収納はこちら

実際に使用していたものはイオンで売ってたものですが、さすがに古くて、もう廃番になったようです。

全く同一ではないけど、こんな感じの商品を使って収納していました。なんでめんどくさい圧縮袋を使っていたかと言うと、防虫とか、省スペースとかを考えて、当時はこれがベストだと思っていたからです。今となっては、なんであんなめんどうをかけて仕舞っていたのか…と思います。入れ忘れ・入れ間違いに気づいたときの絶望感。つい入れすぎて、押し入れに運ぶときはめちゃくちゃ重くて泣きそうになったり。「防カビ・防湿・防ダニ」と書いてあったから、子どもが幼かったので「清潔最上!」とばかりに飛びついたんですよねー。実際の使用では、ストレスが大きかったです。その点こちらのSTUKは- 軽いし、

- 中身を使っている時はコンパクトに畳めるし、

- 詰めすぎることがないので、

- 中身の把握がしやすいし

- 出し入れも簡単

- そうそう簡単には破れないみたい

ダニやカビには↑こちらの

無印良品

【レッドシダーブロック・紙やすり付 20本入・約幅10×奥行1×高さ1cm 消費税込みで499円】を入れています。というわけで、片づけのプロが教える収納便利グッズのご案内でした。自分を知る

モノと向き合う時に大切な視点です。

モノをお勧めしておいてなんですが、買う前によくよくご自分の分析をなさって、本当に気に入ったものに囲まれた、納得のいく暮らしをしていただけたらと願っています。

購入の際にはぜひ、処分方法もご確認ください。処分が手に負えない可能性があるなら、やめておくことも選択肢です。

私もサポートいたしますので、お気軽に 無料相談・個人セッション 予約カレンダーから30分無料相談をご活用くださいね。

私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講です。お申込み受付は3月より開始いたします。今しばらくお待ちください。 -

洗濯 どうしたらいい?「洗ったのに臭います…」

いつもご覧いただきありがとうございます!

今日は、「洗濯したのに、なぜかツンと臭うものがあるとき」の対処法をお伝えしようと思います。

洗ったのに取れないニオイ!これは生乾き臭?

毎日同じように洗濯しているのに、なぜかイヤな臭いが付いてしまう時ってないですか?

乾かしたあとも、汗臭いような、ツンとする臭いが取れていない場合がありますよね。消臭剤や柔軟剤を使ってもダメだったりします。「もう!なんでよ?どうしたらいいの⁈」ってなりますよね。そんな時、考えられる原因が2つ、あります。

乾かしたあとも、汗臭いような、ツンとする臭いが取れていない場合がありますよね。消臭剤や柔軟剤を使ってもダメだったりします。「もう!なんでよ?どうしたらいいの⁈」ってなりますよね。そんな時、考えられる原因が2つ、あります。1. 洗濯ものの取り扱い

洗濯の前に、ちょっと日頃の洗濯行動を振り返ってみてください。

- 次に洗う予定の洗濯物は、どこにどう保管していますか?

- 洗濯が終わったら、すぐに取り出していますか?

- 洗濯終了後の洗濯機のドアは、開けていますか?閉じますか?

- 洗剤は自動投入ですか?自分で入れますか?

- 洗剤量は洗濯量と同じですか?ちょっと多めに入れますか?

- 洗い時間は何分ですか?

- すすぎ時間と回数は?

- 脱水時間は何分ですか?

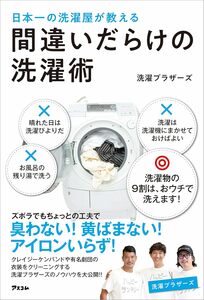

実は、これらひとつひとつを変えることで、臭い対策ができるんです。私の2019年衝撃の1冊となったこちらの書籍には、上記の正しい選択が書かれています。電子書籍(kindle unlimited版は\0!※2023年1月19日現在)- 中に次の洗濯物を入れておかない(汚れものは別に保管)

- 洗濯終了後はなるはやで取り出す

- ドアは常に開けておく

- 洗剤は入れすぎない

- すすぎは注水で2回(ドラム式は節水だけど、洗剤がしっかりとすすげていないことがある→臭いの原因)

- 脱水は3分まで

上3つは、洗濯機のトリセツにも書いてありますので、みなさん実行されているとは思いますが、洗剤量やすすぎについては「つい多く入れてたわ」「洗剤に【すすぎ1回】でいいって書いてあるもん」という方が多いのでは?と思います。いや、私もそうでした。でも、舞台衣装など繊細な1点ものの衣類を多数取り扱う専門家が言うんですから、きっとそうなんでしょう。「いっぺんそのとおりやってみよう!」と取り入れた洗濯術は、好きでもない(いやむしろ嫌だから効率よく済ませたい)と思っていた家事を、確実にラクにしてくれました。洗いよりすすぎが命!何よりすすぎが大事。と繰り返し言われています。また、使用するハンガーをどんなものにするか?も大事です。

臭いの元になる、雑菌が繁殖してしまう前に、いかに素早く乾かせるかという戦いでもありますから、道具選びも大切です。さらに、洗濯機そのものについては、ドラム式は、海外の水に合わせて開発された洗い方で、日本の水には縦型がいいらしいですよ。ですので次に買い替える時は縦型にしようと思っています。候補というよりほぼ決定なのがこちら心配性なのか、私はすべての家電において、壊れてしまう前に必ず後継機を選定するという習慣があります。壊れた!次とにかく何でもいいから買わなきゃ!では、日々の満足度がだだ下がります。特に、なかなかまとまった価格であります、白物家電。そして必ず毎日使う白物家電。何度も買い替えない白物家電。だから、気に入ったものを長く大切に使うのが、暮らしの満足度を上げる大切なポイントだと考えています。2. 洗濯機にもメンテナンスが必要

さてそんな洗濯機ですが、子育て世代では「毎日3回回してる!」なんていうご家庭も少なくない、日に何度もお世話になることもある洗濯機。実は、洗濯機そのもののメンテナンス不足により、臭いが発生してしまうことがあります。各メーカー、商品のトリセツに書いてあることが多いかと思いますが、書かれているメンテナンスをきちんと行うことで、かなりの臭い対策ができます。ざっとこんな感じです。- ゴミ受けの掃除(詰まると排水不可になることも)

- 排水ホースと排水口の接続部分のゴミを定期的にチェック

- ドアは開けっ放しにして内部を乾燥させる

- 定期的に「清潔モード」で洗浄

- 洗剤投入部分もヌメリ・カビあり(外して洗う)

- 乾燥フィルターもホコリ取り(異常加熱や電力消費量の抑制にも有効)

加えて、清潔モードは月1回必ず回しますし、その際は、オキシでもいいやと思ってスプーン2杯を入れています。(洗濯槽の洗浄のための洗剤も販売されていますが、洗剤をあれ用これ用それ用とたくさん持つのも、管理が大変ですので、兼用できそうなものを選ばれるといいですね)また、うちの洗濯機が定期的(洗濯15回ごと)に、ゴミ受けの清掃を促してきますので、必ず掃除しています。我が家は最近は1日1回の使用で落ち着いているので、掃除は約半月に1回程度の頻度です。ゴミ受け部分には、こんな↓フィルターをセットして、ホコリを捨てやすくしています。洗濯機によって清掃のタイミングは違うと思いますが、日々洗濯機を酷使されているお宅は特に、スルーしないで処置してあげてくださいね。ニオイ対策、いかがでしたか?

すぐできることばかりだと思いますのでぜひ、やってみてください。洗濯機は、毎日使う大切な道具で相棒ですから、愛情込めてお世話してあげてくださいね。大切に、丁寧に使うことで、長く使用できます。安易に捨てないで使い切ってほしい、とお伝えしている『リユースオーガナイザー(TM)』としても、是非お願いしたいところです。私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講です。お申込み受付は3月より開始いたします。今しばらくお待ちください。