ライフオーガナイザー

- 防災 自助ってなんぞや?

- リユース ゴミをゼロにするまち 徳島県上勝町

- 子どもが片づけません! そりゃそうだ

- 終活 どんな余生を送ってほしいのか?

- 防災 あなたの避難場所を知っていますか?

- 2月パッククッキングの会 開催しました

- リユース ゴミはその後いったいどこへ?

- 洗濯 おススメアイテム

- 終活~葬儀 どんな式にするのか?

- パッククッキングの会ってどんなの?

-

防災 自助ってなんぞや?

いつもご覧いただきありがとうございます!

私はひとり親で、あれもこれも全部ひとりでやらねばなりません。

危機対応もそうです。普段のリスクをなるべく減らし、子どもたちにもあらゆるリスクについて教育をせねばなりません。ですが、夫婦であっても同じことではないでしょうか。適材適所、得意な方が受け持つスタイルで構いませんが、日頃の暮らしの延長に、災害対応もぜひ加えていただきたいと思っています。いざ、災害が発生したら?

地震は予知精度がまだまだで、突然起こるように感じますが、天気予報はかなり正確です。台風にしろ、大雨にしろ大雪にしろ、必ず10日前、1週間前には警告をしてくれます。10年に一度、とか、30年に一度の規模、なんていう文句が連発されすぎな気もするほど、近年の天候は極端に荒れているように思います。土砂災害や河川の決壊も、ここ数年はあちこちで起こっています。私が子どもの頃は、大和川がしょっちゅうあふれて、学校の校庭が貯水池のようになっていましたが、その後治水工事も進んでかなり改良されたと思っていました。全国的にも河川の防護策はバッチリなんじゃないかと思っていますが、それでも、近年の洪水被害は酷いですよね。しかし先述しましたように、天気予報はかなり正確です。前もってパターンを考えて、対策を講じることが可能です。最近は、被災前に各家庭で食品や飲料水を確保しておくように、繰り返し政府が言っております。

それも、必要なのは3日分から、できれば7日分~10日分、と変化しています。

これは何を意味しているんでしょうか?災害発生時の救援姿勢が変化しているということです。公助から自助へ

コロナで、3密の禁止を提唱され、かつてのように被災したからといって避難所で救援を待つということが難しくなりました。

また、いろいろなライフステージにある人の暮らし方を尊重しようとすると、そうした人々を1か所に集めてなんとかする、ということも難しい状況になっているように感じます。もちろん独居高齢者は、バラバラに自宅でいるよりは、集まってもらった方がサポートしやすいでしょう。しかし、- 乳幼児のいる家庭

- 発達特性のある人

- アレルギーのある人

- ペットを同伴したい人

こういった方は、避難所よりも自宅で過ごす方が、精神的に安心安全なのではないかと思います。

(私もこだわり強めで、ざわざわした感じや、パーソナルスペースが確保できなさそうな感じが無理っぽい。いろんな価値観の人が来るから、かなり耐え難いと予想しています。)それに加えて、特に普段の生活に支障のない人たちも、みんな避難所に集合!という公助ではなく、自宅で様子見てくれる?というのが自助です。家で救援を待ってほしい、というのが最近の政府のスタンスなんです。大雨にしろ大雪にしろ被災後は、「2日で必ず食糧届けます!」とか断言できないですよね。地震では特に、災害規模が想定できません。道路が寸断されてしまったら、空輸しかない。それも東京周辺の被害が大きければ、混乱の極みでしょう。ですから、行政はあてにできない、と考えておく必要があります。検討が得意な現首相は、決断が苦手のようですし、必要な救援物資がすぐには届かないかもしれないですよ?ということは、従来通りの自治体頼みでは生き残れないということになります。自分に必要なものは自分で確保する

行政の支援を待っていては、家族が辛い思いをする可能性が高いですね。ですから、他責にせず自責を徹底する。自分に必要なものは自分で確保するという覚悟が必要です。片づけサポートに伺うと、ほぼ必ず相談を受けるのが、備蓄の持ち方。何をどれだけ買っておくのがいいか?を、判断しかねるという方が非常に多いです。みなさん、準備の必要性については痛感しておられる様子を感じます。目安となる、必要な物とその量を調べる助けについては、以前の記事を参考にしてくださったらと思いますが、こちらがとても分かりやすく、他のオーガナイザーもよく案内しています。家族構成によっての、シミュレーションができるサイトです。お試しくださいね。だいたいの目安が分かったところで、あなたの家庭に必要なものをリストアップしてみましょう。いろんなご家庭があるので、必要な量も微妙に異なりますが、目安があることで買い揃えやすくなると思います。家族の好みに合わせた在庫

いわゆる非常食も、あった方がいいですが、いつも好きで食べているものをローリングストックする方が、断然経済的です。以下、以前の記事を参考にしてくださいね。防災 ローリングストックのススメ! いつもご覧いただきありがとうございます! 防災と言えば、常にセットでよく聞くようになった【ローリングストック】でも、「やり方がわからない!」「やってみたけど続かなかった…。」という声をよく聴きます。ローリングストックとは?消...防災 続 ローリングストックのススメ! いつもご覧いただきありがとうございます! 防災と言えば、常にセットでよく聞くようになった【ローリングストック】前回まではこちら防災 ローリングストックのススメ!今回は買ったものをどう保管するのか?ストック置き場と、家族と共有...ローリングストック わが家の場合 いつもご覧いただきありがとうございます!被災時の備えとしてもおススメしました、ローリングストックなぜやるのか?について以前の記事はこちら防災 ローリングストックのススメ!防災 続 ローリングストックのススメ!そして本日はわが家の実...ストックの持ち方は、- 自宅避難の場合

- 避難所に行く場合

で準備物が違うと思っています。2についてはまた今後、非常持ち出しリュックの中身と合わせてお伝えしようと思います。

自分を知るモノと向き合う時に大切な視点です。買う前によくよくご自分の分析をなさって、本当に気に入ったものに囲まれた、納得のいく暮らしをしていただけたらと願っています。

私もサポートいたしますので、お気軽に 無料相談・個人セッション 予約カレンダーから30分無料相談をご活用くださいね。

私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講です。お申込み受付は3月より開始いたします。今しばらくお待ちください。 -

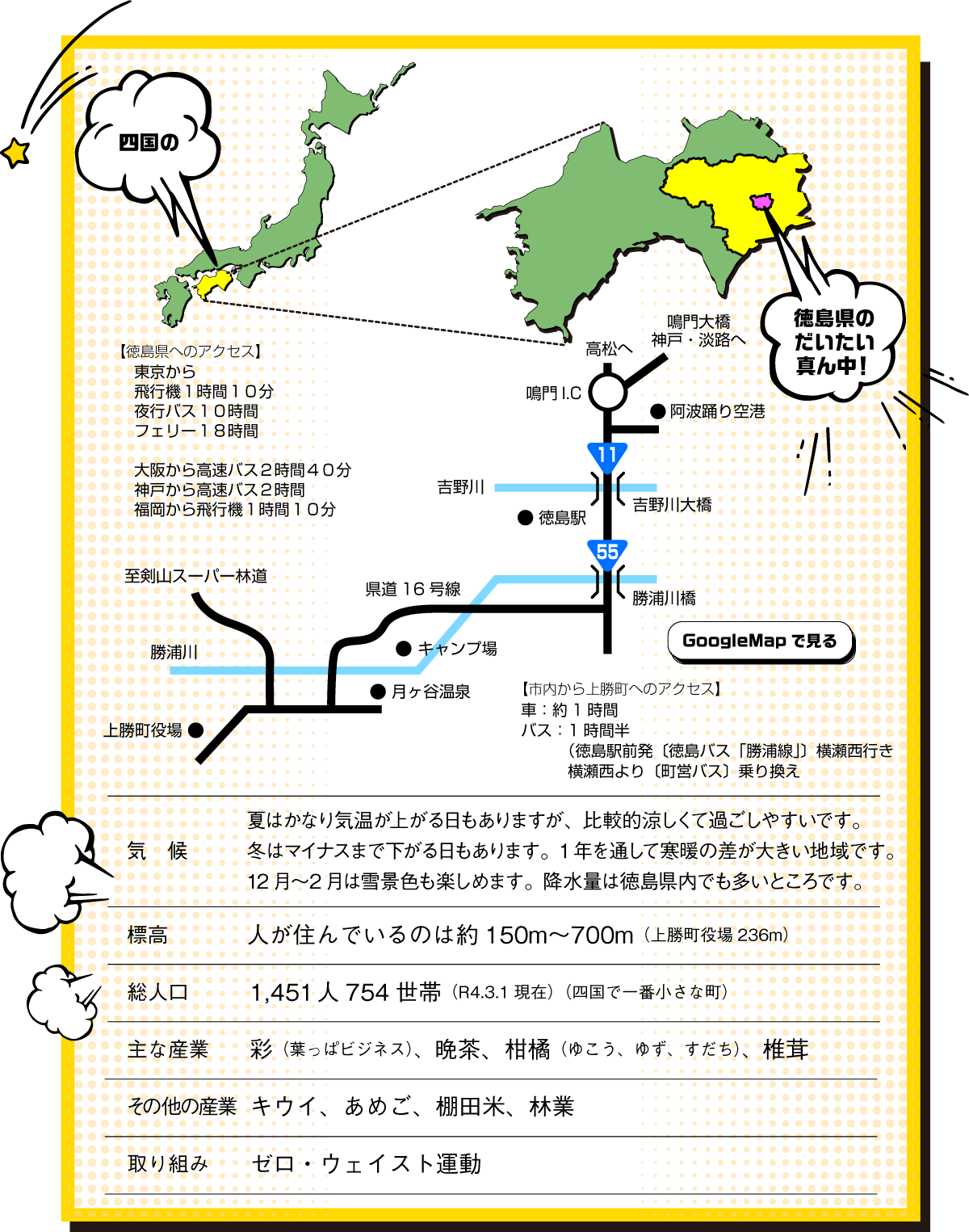

リユース ゴミをゼロにするまち 徳島県上勝町

いつもご覧いただきありがとうございます!

以前の記事

リユース ゴミはその後いったいどこへ?では、家を片づけたらそれで終わり!じゃないよ、ということをお伝えしました。徳島県上勝町

四国徳島に、上勝町という小さなまちがあります。

人口と世帯数(2023年2月1日)総人口 1,422人 世帯数 743世帯と、ほんとに規模が小さいんですね。

おじいちゃん、おばあちゃんの葉っぱビジネスが有名ですが、聞いたことありますか?都会の料亭などからの受注をiPadなどのタブレットで確認、オーダー通りの【料理の彩】になる、木々の葉っぱを採ってきて収入を得ています。また、移住の受け入れに成功しているようです。上勝町のサイトにはこんなものがありましたよ。※画像拝借しています

なんと駅・スーパー・コンビニがないそうです。

え?そんなんで生活できんの?

仕事あるん?と思いますよね。大丈夫らしいですよ。ゼロウェイストのまち

そんな上勝。ゼロウェイスト運動をしています。「ゼロ・ウェイスト」とは

無駄、浪費、ごみをなくすという意味

出てきた廃棄物をどう処理するかではなく、そもそもごみを生み出さないようにしようという考え方

上勝町の目指すもの

ゼロ・ウェイストな社会では

ごみになるものがほとんどなく、快適でストレスなく暮らしていける。

資源は循環して、また誰かの暮らしを豊かにし、美しい地球がいつまでも続いていく。

私たちはそんなゼロ・ウェイストな社会を目指しています。

上勝町ウェブサイトより私、これにめちゃくちゃ共感しているんです。

私たちライフオーガナイザーの中でも、特にリユースオーガナイザーは、片づけたいけどゴミは極力出したくない、というジレンマに悩み、どうにかしなければ!と考えて、ゴミを減らす教育活動をしています。

なぜなら。

以下の上勝町の主張と同じ思いだからです。もう、ごみを“処理”するだけでは解決できません。

だから私たちが目指すのは、ごみを“生み出さない”社会なのです。

そのためには消費者、事業者、行政の連携が大切です。- 消費者 ごみにならないように商品を買う。

- 事業者 再利用、リサイクルできる商品を作る。

資源が循環するシステムをつくる。- 行政 ごみを出さないための法整備をする。

- 便利やから、

- 簡単やから、

- ラクしたいから

で、どんどんゴミばかり増やしてしまう仕組みで、いいんでしょうか?暮らしを見直す

生産→流通→販売→消費この流れをスムースにするため改良されてきた梱包技術は、おかげでどんどん進化してきました。しかし、プラごみの圧倒的な割合を占めているのが、レジ袋や、弁当の容器や、お菓子の袋などに使われる容器包装です。

日本において、ゴミとして回収されたプラスチック類のうち容器包装の割合は全体の67.6%にものぼります。これは世界平均を20%も上回る数字です。一方、飲料など液体の流通で主に使われてきた瓶は激減。

あんなに使い倒せる原料の瓶が消えていき、代わりにペットボトルが席捲しています。ペットボトルゴミの割合は14.4%です。ストローなどの容器包装以外のプラスチック類は16.2%。日本は1人当たりのパッケージ用プラスチックごみの発生量が、アメリカに次いで世界で2番目に多い国です。こんなにちっちゃい国なのに、ゴミは膨大に生み出しているんです。ほんとにこのままでいいんでしょうか?多少不便になっても、めんどくさくても、捨てずに使い続ける方法に戻らないといけないんではなかろうか?実は上勝町がゴミ問題と本気で向き合うきっかけになったのは高齢化。税収がなく、ゴミ収集車を走らせ回収することと、焼却炉の維持が難しくなったことでした。「このままでは無理なんだ」となった時、上勝町では行政と住民が一致団結し、試行錯誤を続けて、ようやくゼロウェイストの仕組みを作り上げ、現在はリサイクル率80%以上なんですって。生ごみはたい肥化して畑で活用、それ以外も徹底した分別で、ほぼすべてのものを資源として買い取ってもらっているようですよ。リユースの仕組みもユニーク。譲るサイクルや、リメイクのサイクルもあります。その仕組みには、他の自治体からの視察が相次いでいます。ペットボトルから、プラ容器から脱却し、瓶の再利用・各自の容器利用を徹底しています。町の飲食店から調味料を小売りしてもらう仕組みを作るにあたり、昔懐かし昭和の量り売りスタイルを採用しています。お酒やコーヒーも、各自容器を持って買いに行く。私の実家の近くにはありませんでしたが、お豆腐屋さんにボウルを持って買いに行く様子が、昔のドラマなんかではよく描かれていましたよね?あんな感じです。何ができるか?

上勝町をそっくりまねる仕組みは、土地の狭い他の自治体ではすぐに取り入れられないことでしょう。また、忙しすぎる生活をしている都会でも、なかなかリサイクルを徹底するのは難しそうです。でも、個人でもできることがあります。- 日常のゴミを、自治体の区分に従ってきちんと仕分ける

これだけでいいんです。少しも考えず、めんどうだからとなんでも可燃ゴミに入れるから、どんどんゴミが増えてしまうんです。分けるまずはこれからやってみてください。それから、暮らしの中で、一瞬でゴミになってしまうものを探してみてください。例えば割りばし・ストローの個包装。

お弁当の周囲を止めている包装。フラペチーノのカップ。お菓子の個包装。私たちの周りには、思いのほかゴミが溢れています。プラごみは分解されずに、世界を漂い続けます。少しでも減らし、適正に処理していくのが、大人の、親の責任ではないでしょうか。自分を知るモノと向き合う時に大切な視点です。環境問題と言うと話が大きすぎるように感じますが、全て日々の暮らしの延長です。

ライフオーガナイズは毎日のさまざまなシーンで役立つ考え方です。

お気軽に 無料相談・個人セッション 予約カレンダーから30分無料相談をご活用くださいね。

私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講です。お申込み受付は3月より開始いたします。今しばらくお待ちください。 -

子どもが片づけません! そりゃそうだ

いつもご覧いただきありがとうございます!

おうちがなかなか片づかないのは、なにもお母さんだけの責任じゃないですよね。

同居する家族全員がそれぞれ片づけないことには、ものが散乱してしまいます。今回は子どもが片づけない・片づけられない理由をご紹介。

子どもが片づけられないのは仕方ない?

そもそもオトナにも片づけが苦手な人がたくさんいるということを念頭に置いていただいて。子どもの特徴とは

子どもって、どんな生活をしていますかね?欲望のままに生きている乳幼児時代興味のあること、楽しそうなことには全力で向かっていきます。反面、つまらなさそうなこと、楽しくなさそうなことには見向きもしません。片づけって、どんなものでしょうか?誰にとっても、決してテンションの上がるものではないように思います。子どもも同様に、片づけないのは- 楽しくないから

- もっと遊びたいから

- めんどくさいから

たぶん、オトナ以上に自分に正直な生き方をしているんじゃないでしょうか。

加えて、片づけというのは、かなり高度な作業です。判断や工夫が求められますから、誰かが教えないことにはなかなか難しいものです。幼稚園・保育所に入り集団生活に放り込まれると、片づけなきゃいけない状況が多発します。小学校に行きだすと、自分で持ちものの管理をすることになります。この辺りで急に忘れ物大王になる場合もありますね(まさにうちの次男…2年生までできていたのに、3年生になって突如、家からも学校からも忘れ物をする日々。しかも困ってる様子が感じられない!)。成長中で、身長や判断能力に応じて、片づけ方法をどんどん変更をしていく必要がありますから、適応するのも大変です。- やり方が定まらない

- 身長も伸びる

- 思考力がつく

- 「自分」が出てくる

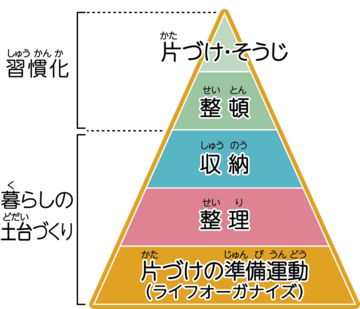

こうした事情に沿った教え方を、大人がしないといけません。ちょっと時間がかかります。片づけも教わる時代

小学5年の家庭科では、片づけや整理整頓について授業で学ぶ時間があります。

今や学校でも片づけを教えているんですよ。おうちで片づけのやり方を教えてあげずに、ひとりでに片づけられるようになることを期待するのは、ちょっと無理があります。オトナも子どもも、何かを始める時は、 まずは「基本のやり方」を学びます。

そして、実際にそれをやってみることが大事です。

たくさん練習して、がんばらなくてもできるようになって、身についたと言えます。

自転車や料理や水泳・裁縫などでも同じことです。

急にはできないけれど、一回できれば何十年経っても忘れないもの。

身に付くまでは時間もかかるけれど、一度身に付けばずーっと困らないもの。

片づけも全く同じです!

だから、まずは基本のやり方を学ばないとはじまりません。

※日本ライフオーガナイザー協会ウェブサイトより掲載

※日本ライフオーガナイザー協会ウェブサイトより掲載実は実際の片づけ作業というのは最終段階のことなんです。

準備運動に始まり、整理・収納・整頓をしてからの、片づけと掃除です。思ってたんと違いますか?意外と知らないことですが、片づけは簡単ではありません。できない人が多いのもしょうがないです。ですから、私たちライフオーガナイザーが、お宅に伺って片づけをお手伝いし、ひとりひとりに合った片づけかたのご提案をしているんです。

お子さんに分かりやすい講座もありますよ。まだ各地、対面での開催は少ないですが、感染症の不安が軽減されればやっていきたいのが、「あいうえおかたづけ講座」小学生向け(協会監修講座)かるたやアイテムを使ったワークで、目に見えて分かりやすい片づけの効果と効能を感じていただけます。私以外にも、全国の資格所持者が開催していますので、オーガナイザー検索で『片づけ脳力トレーナー』を探してみてください。また、来月には小学校入学前の年長のお子さん向けにオンラインでオリジナル講座も開催予定です。詳しくはリンク先をご確認ください。小学生の片づけ きほんのき ワークショップ・まとめ・子どもが片づけなくても当たり前。楽しくなる方法や声掛けを大人が工夫して「スッキリしたね!」といった、肯定的な感覚と結びつけるといいですね。私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講です。お申込み受付は3月より開始いたします。今しばらくお待ちください。 -

終活 どんな余生を送ってほしいのか?

いつもご覧いただきありがとうございます。

今日は親の終活について。具体的に聞いたこと、ありますか?これからしたい親の暮らし

親と終活の話っていうと、なかなかしづらいものですよ…ね。関係性や話の持って行き方によっては、「早く死ねってゆっとるのかーーー!!」と怒鳴られることもあります。実子でもちょっとためらわれるのに、義理の子どもが口に出すのはかなり大変です。いきなり財産のことを話題にしたり、老人ホームに入る話なんかをしてしまうと、先述のように怒鳴られてしまいますよね。気持ちはわかりますが、ちょっとずつちょっとずつ、進めていきましょう。どこで?どんな風に?誰と?何をしたい?

子どもが親に対して思っているのは、- 親らしく

- できるだけ健康で

- 安全に

- 好きなもの・大切なものに囲まれた

- 充実した暮らし

こんなところでしょうか?これを可能な範囲で応援する、というのが子ども側のスタンスであるかな?と思います。ですから、親の思い描く暮らしが共有出来たらいいですよね。可能であれば、【最終的なゴールを共有する】つまり「病院か?自宅か?どこで死にたいのか」を聞くのが、逆算して組み立てる上ではわかりやすくていいんですが、いきなりハードルが高いようであれば、現在に近いところから質問をしていくのもいいかと思います。- 元気なうちにやりたいことは?

- 夫婦一緒に、なのか?個々に、なのか?

- ひとりになったらどうしたいのか?

- 余暇に使えるお金がどのくらいあるのか?

- 子どもが多少援助できることがあるのか?それを望むのか?

- 家をより快適にしたいか?

- 好きな家事・苦手(キライ)な家事は?

などなど。見ていてある程度わかることもありますが、聞いてみないと分からないことも多いです。楽しい話題からなら、話しやすいと思いますので、要介護になった時の希望を聞いたり、延命に対する考え方を確認することもできるようになると思います。本人の口座から介護費用を支払う約束や確認を取り付けておくことがとても大事なので、徐々に核心に迫れるようにしていきましょう。誰かがたて替えたことによって、後々兄弟間に相続遺恨が残るかもしれないんです。親にとってもそれは本意ではないと思うので、しっかりと段取っていきましょうね。とにかくきっかけを作って、意思を共有すること、これがとても重要です。納得して幕引きができたら本望

人が死ぬとき、その死に方やタイミングは選べません。寿命で老衰、という方はまれになりました。事故なのか病気なのか、ゆっくり死ぬのかあっという間に死ぬのか。どんな死にざまであっても、- 自分とは?

- 自分らしい生き方とは?

を問い続けることによって、亡くなる時の満足度を上げることが可能です。「どんな死に方がしたいか?」死にまつわる考えを聴いておくことが大切なんです。幸福な死、満足の人生に向かっての道筋を探すことが、タブーであるはずがありません。大切な家族だからこそ、話し合っていただきたいと思っています。もっとフランクに、自由に、生き方・死に方を話せる世の中に変えていきたいと願っています。私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講です。お申込み受付は3月より開始いたします。今しばらくお待ちください。 -

防災 あなたの避難場所を知っていますか?

いつもご覧いただきありがとうございます!

本日は何かあった時のために。

確認しておきましょう!

あなたのお手元に、地域の【ハザードマップ】【防災マップ】はありますか?

不明な方。捜しましょう。捜して見つからなければ、市役所や公民館でもらってきてください。とても大事なものです。いつでもさっと確認できるところに保管しましょう。くれぐれもよろしくお願いします。家族防災会議のススメ

【ハザードマップ】【防災マップ】には、避難場所が書かれているだけでなく、浸水予想エリアや、土砂災害警戒区域なども明示されています。それらとお住まいの位置関係がどうなっているか?を知らないと、どっちに逃げたらいいかわかりませんよね。ですから、お子さんも含めて、家族みんなで一緒に地図を確認してみましょう。なにも家族が一緒にいる時に被災するとは限りません。夜、みんなで家にいる時に限って起きる、と決まっているわけではなく、日中バラバラで活動している時に発生するかもしれません。子どももそれぞれ、今いる場所から自分がどこに逃げたらいいのかを知らないと、命を落とします。ですから、それぞれ普段の活動範囲を基本に、いつ、どこからでも適切な場所に逃げられるように備えておきましょう。学校でも、学年に応じてある程度の防災授業があり、教育をされています。もしかしたら、お子さんの方がいろいろと知っているかもしれませんね。どこに逃げる?

- 避難所

さて、防災マップに記載されている避難所ですが、実は災害の種類によって開設される避難所が違います。さっきみんなで確認した危険エリアはどうなっていますか?地震・津波と、台風など大雨被害では、逃げる場所が違いますよね。ですから開設避難所が違うんです。また、開設順序もあります。いつでも小学校や中学校が避難所になるわけではないので、各自治体での取り決めを確認してください。地区の避難所が開設されたら通知が来るように、自治体のメールを受信できるよう設定しておきましょう。- 自宅

いつも避難所に行くのが最善とは限りません。しかし時と場合によるのでこれが正解、ということもできません。前提条件として、身を守るための出来る限りの手を打っての後ですよ、- 報道以上の大雨で、付近が既に浸水してしまい、避難所まで移動する方が危険な場合や、

- 夜間の避難なんかは、訓練なしには不可能です。

災害の種類によっては自宅で救助や復旧を待つ方がよい場合もあります。

最近はむしろこちらの方が勧められるシーンも増えてきました。

外に逃げられない時は2階に上がって!という垂直避難もありますね。ですから、2階でもしばらく過ごせるように、トイレや食糧など備蓄品の扱いを考えないといけません。キッチンの近くと2階とに分散させるのか?さっと運ぶのか?状況によって、その都度いちいち考えずにパッと動けるように、予め決めておくことが大切です。地震はいつも突然ですし、規模も分かりませんからまさに出たとこ勝負ですね。どの場合にどこでどう過ごすのか?是非シミュレーションをしてみましょう。災害対策公園

【災害対策公園】って、聞いたことありますか?広めの公園で、水がなくても使えるようにマンホールの上にすぐ設置できる簡易トイレ用のスペースがあったり、ベンチがかまどになったり、東屋がすぐテントになって、避難者対応の窓口を設置できるようになっていたりします。お住まいの地域にあるかどうか、確認してみてください。どういう時に利用できるのか?も併せて確認が必要です。キャンプ道具をお持ちの方は、いつでも使えるように、整備しておいてくださいね。レジャーだけで終わらせてはもったいないです。困ったらぜひ相談を!

私のおすすめは、同じ中部エリアで活動する、こゆきちゃん、こといのうえゆきさんです。地域で防災ボランティア活動もしています。彼女の備蓄の持ち方についてのアドバイスは、すごく論理的でわかりやすいです。私は、地域のファミリーサポートセンターに提供会員として登録しており、よそのお子さんを預かる機会があることから、災害時の対応・避難についても毎年教育を受けています。こういう時どうするの?といったご相談にものれますので、お気軽に 無料相談・個人セッション 予約カレンダーから30分無料相談をご活用くださいね。

私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講です。お申込み受付は3月より開始いたします。今しばらくお待ちください。 -

2月パッククッキングの会 開催しました

いつもご覧いただきありがとうございます!

今月も11日に開催しました、パッククッキングの会をレポート。

といっても、祝日だったのに一人でした。さみしいです。時間まで申し込みフォームを開けていますので、ドタ参してくださいね。Zoomのリンクをお知らせするメールが届きます。さて「いざ災害!」という時の備えが大事ですよ!としてローリングストックについての記事を書きました。

それがこちら↓そして前回はパッククッキングの会ってどんなの?をお伝えしました。実際にどんなことをするのか、お分かりいただけたかと思います。作ってみた!

毎月、作ってみようと思うレシピを投稿しています。先日のはこちら 2023年2月11日のレシピ紹介作ったメニュー

- ごはん

- 鮭のクリーム煮(山梨学院大学 健康栄養学部 管理栄養学科2019のレシピ参照)

- じゃがりこでポテトサラダ(魚沼市のレシピ参照)

長男と二人で実食しました。パッククッキングを始めたころは、ほんっとに、全然おいしくなくて、「こんなのしか作れないの?」とがっかりすることも多かったですし、息子たちには、「食べたくない」と言われていました。それが。最近は奪い合うメニューも出てきました。いつも食べ始めてから「あ!写真!」ってなるうっかりものですが見てください、このピースサイン。楽しみにしてくれるようになるまでには、修練が必要なんです。

長男と二人で実食しました。パッククッキングを始めたころは、ほんっとに、全然おいしくなくて、「こんなのしか作れないの?」とがっかりすることも多かったですし、息子たちには、「食べたくない」と言われていました。それが。最近は奪い合うメニューも出てきました。いつも食べ始めてから「あ!写真!」ってなるうっかりものですが見てください、このピースサイン。楽しみにしてくれるようになるまでには、修練が必要なんです。調理のコツ

作るだけならわからないけど、食べたらわかる不具合というものがありまして。それがこちら。 袋の底部分。補強のために圧着が二重にされています。この隙間に料理が入り込んでしまうので、地味に食べにくい。いやだなー、と思いながらずっとこのまま作っていましたが、ちょっと工夫してみようと思って、こうしてみました。

袋の底部分。補強のために圧着が二重にされています。この隙間に料理が入り込んでしまうので、地味に食べにくい。いやだなー、と思いながらずっとこのまま作っていましたが、ちょっと工夫してみようと思って、こうしてみました。 いや、ただ裏表ひっくり返しただけなんですけどね。これで作ってみたら、前より食べやすくなりました。「そんな試行錯誤せんでも、切り開いて器に移し替えて食べたらいい」と思われるでしょうが、パッククッキングの肝は、省エネ省資源。洗い物を出さずにできる調理・提供方法でもある、というのがポイントです。調理中のコツですが、ポリ袋の中に具材を入れていくと、安定せずに入れづら!ってなることがあります。なので、

いや、ただ裏表ひっくり返しただけなんですけどね。これで作ってみたら、前より食べやすくなりました。「そんな試行錯誤せんでも、切り開いて器に移し替えて食べたらいい」と思われるでしょうが、パッククッキングの肝は、省エネ省資源。洗い物を出さずにできる調理・提供方法でもある、というのがポイントです。調理中のコツですが、ポリ袋の中に具材を入れていくと、安定せずに入れづら!ってなることがあります。なので、 前もってこうしてボウルをかぶせておくと準備しやすいです。ご飯は火をつける前の水の状態から入れますが、他のレシピは沸騰してから入れます。26cmの深めのフライパンで3食分のごはんとシチューを作ろうとするとこんな感じです。

前もってこうしてボウルをかぶせておくと準備しやすいです。ご飯は火をつける前の水の状態から入れますが、他のレシピは沸騰してから入れます。26cmの深めのフライパンで3食分のごはんとシチューを作ろうとするとこんな感じです。 ポリ袋が溶けないように、蒸し布巾か、耐熱皿を敷いておきます。加熱していると、袋の口部分が倒れてきますので、輪ゴムでまとめています。コツは以上です!慣れて、備えて私も時間がかかりました。なかなかおいしくはできないものでした。でも、私が諦めてしまって、非常事態になった時に子どもたちが飢えることになったら?もっとがんばっておけばよかった、と後悔したくありませんでした。だから、ここまでやってきました。やってきたからこそ、ひとりでがんばらずに一緒にやってみよう、というお声かけをしています。必ずおいしく作れるようになりますよ。次回は3月11日土曜日、10時半から始めます。レシピは後日掲載予定ですので、少々お待ちください。では、またー。

ポリ袋が溶けないように、蒸し布巾か、耐熱皿を敷いておきます。加熱していると、袋の口部分が倒れてきますので、輪ゴムでまとめています。コツは以上です!慣れて、備えて私も時間がかかりました。なかなかおいしくはできないものでした。でも、私が諦めてしまって、非常事態になった時に子どもたちが飢えることになったら?もっとがんばっておけばよかった、と後悔したくありませんでした。だから、ここまでやってきました。やってきたからこそ、ひとりでがんばらずに一緒にやってみよう、というお声かけをしています。必ずおいしく作れるようになりますよ。次回は3月11日土曜日、10時半から始めます。レシピは後日掲載予定ですので、少々お待ちください。では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講です。お申込み受付は3月より開始いたします。今しばらくお待ちください。 -

リユース ゴミはその後いったいどこへ?

いつもご覧いただきありがとうございます!

私も、お客さまも、あなたも

私たちはみんな、家をスッキリ片づけたい!

私は暮らしやすい空間をご提案して、一緒に作業して、「よかったですねー!」と言うのが喜びです。

しかし片づけたらそれで終わり?

ほんとにそれでいいの?という葛藤を感じながら片づけサポートをしています。このままだと地球上にゴミが増えるばかりです。そりゃそうですよね、これだけ世の中にものが溢れてるんですから。そして買え!買え!というCMの連続。「買っちゃうよね」「しょうがないよね」ではなく何かしなきゃいけません。子どもや孫が暮らしやすい社会を遺すべきです。- ヒラリーの主張

- ゴミの行方を知って

- ゴミを減らす方法を知って

- 実際に行動しよう

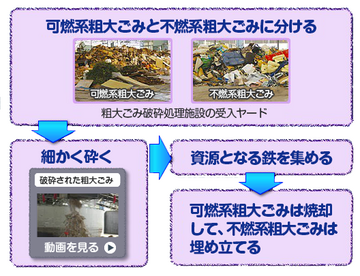

1出したゴミってどうなるの?

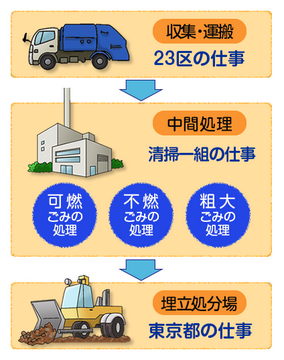

私たちがゴミを出したら、その後はどこでどうなっているんでしょう?ご存じの方も一旦付き合いくださいね。たとえば、東京都のゴミ処理の流れはこんな感じ

- 23区がごみの収集・運搬を行い、

- 東京二十三区清掃一部事務組合がごみの焼却や破砕を行い、

- 東京都が最後に残ったものを管理する処分場に埋め立てる

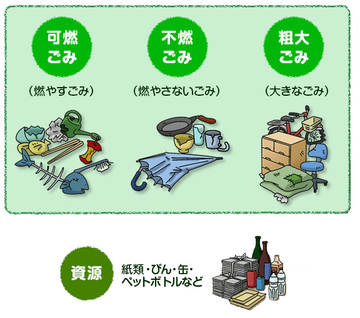

このように、ごみの種類ごとに運ぶ場所が違いますので、しっかりと分別しておくことが重要です。

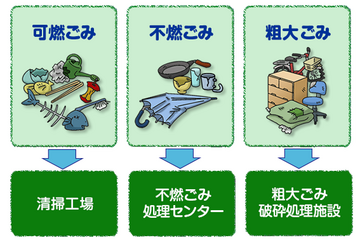

このように、ごみの種類ごとに運ぶ場所が違いますので、しっかりと分別しておくことが重要です。可燃ゴミ

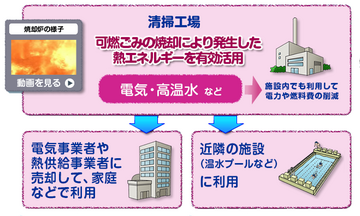

焼却した灰は、セメントの原料へと再利用されます。

東京都ではポルトランドセメントの原料の一つである粘土の代替原料として焼却灰を使用する取り組みがされています。

焼却灰の埋立量を減らすことで、最終処分場を一日でも長く使えるようにしています。セメント工場は石灰岩が採れる鉱山の近くに所在することが多いため、鉄道や貨物自動車を利用して焼却灰を全国各地へ輸送しています。

不燃ゴミ

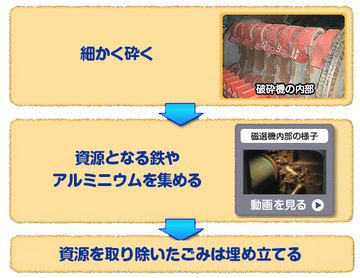

使えるものは取り出して、資源を有効活用しつつ、ゴミの嵩を減らします。

使えるものは取り出して、資源を有効活用しつつ、ゴミの嵩を減らします。粗大ゴミ

ここでも同様に、使えるものは取り出して、資源を有効活用しつつ、ゴミの嵩を減らします。

とにかく分けて分けて分けていますね。というのも、東京都の埋立処分場は、あと数十年しかもたないからです。何でもかんでもバンバン捨ててきたこれまでのツケがきています。宗田理の「ぼくらの7日間戦争」(映画は宮沢りえでしたね)を読んでいたら出てきた『夢の島』というゴミの島が思い出される世代ですが。あの頃からかなり埋め立ても進んできたということでしょうね。見ないようにしているだけで、すぐそこに限界が来ているゴミ問題なんです。私たちにできること

2ゴミを減らす方法を知る

特に難しいことは必要ありません。これら、日常のゴミを、自治体の区分に従ってきちんと仕分けること。これだけでいいんです。めんどうだからと、なんでも可燃ゴミに入れるから、週に2回も45ℓがパンパンになってしまうんですよ。

特に難しいことは必要ありません。これら、日常のゴミを、自治体の区分に従ってきちんと仕分けること。これだけでいいんです。めんどうだからと、なんでも可燃ゴミに入れるから、週に2回も45ℓがパンパンになってしまうんですよ。- 資源に回せるものを資源として分ける。

- 分からないときは分別アプリを活用する。

『ごみスケ』こちら、導入自治体は150以上、利用者は250万人以上なんですって。ゴミの日を確認できるほか、リマインドもしてくれたり、分別を調べることも可能です。お住まいの自治体が提供しているサービスを知ることで、より手軽に気軽にゴミ問題に取り組めます。3行動する

やり方がわかれば、あとはやってみること!特に難しいことを新しく始める必要はありません。ちなみに我が家は、週に2回の可燃ゴミの量が、Lサイズ45ℓ×2回からSサイズ20ℓ×2回になりました。紙ゴミ(お菓子やカレールーなどのパッケージや服のタグなど)と、プラごみの分別徹底をしただけです。今の時期(冬期)は、生ゴミのニオイも少ないので、週に1回Mサイズ30ℓで出しますが、袋がもったいないくらいにスカスカです。そんなにがんばらなくてもこのくらいはできるんだな、とわかってからは、いかにゴミの量を減らすか?が楽しくなりましたよ。・まとめ・子どもたちの世代に苦労を先送りしない、責任あるオトナでありたい。身近なところからできるゴミ減量をやってみませんか?ごみゼロにする取り組みで有名な、徳島県上勝町のお話もシェア出来たらと思っています。お楽しみに。自分を知る

モノと向き合う時に大切な視点です。

環境問題と言うと話が大きすぎるように感じますが、全て日々の暮らしの延長です。

ライフオーガナイズは毎日のさまざまなシーンで役立つ考え方です。

お気軽に 無料相談・個人セッション 予約カレンダーから30分無料相談をご活用くださいね。

私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講です。お申込み受付は3月より開始いたします。今しばらくお待ちください。 -

洗濯 おススメアイテム

いつもご覧いただきありがとうございます!

私の愛用 洗濯物干しグッズをご紹介!

ジャパネットヒラリー開店です

室内夜干し派の私ですので、昼間外干し派の方にはあてはまらないかも知れませんが、ご参考までにご覧くださいね。

まず、ポールが必要です。

今使っているそのものズバリではないのですが、こんな天地の突っ張りです。私のは、付属の伸縮ポールを載せるタイプ。幅も高さも自在で、設置場所も気楽に変えられます。まぁまぁの思い付き派で、模様替え魔なので、季節によってあちこち移動しています。現在は敢えて狭い洗面所に設置。寒いので、小スペースにして、除湿機の熱効率を上げる必要があります。 物干し突っ張りの全体像。

物干し突っ張りの全体像。

洗面所が狭すぎて、浴室に入らないと撮れない… 洗濯機周りの状況。

洗濯機周りの状況。

まぁまぁごちゃごちゃしてますが、洗剤の類は以前の3分の1程度に減らせました。この写真も同じく狭いので、トイレに入らないと撮れませんでした…(笑)。ちなみに、洗濯物が乾いたら、写真のようにこのまま放置です。

各自が収納スペースに持って行き、仕舞います。子どものパンツだけは、洗濯機左側に吊り下げ収納してます。3COINSのもので、上段が長男、中段が次男、下段に雑巾です。季節問わず、ヤツらは入浴後フルチンでウロチョロしがちで、私がイラっとするため、仕組み化しました。入浴・着替え前に服を準備するとかいう発想がないので仕組みで解決。しょうがないですよね、本人たちは全く困ってないから対策もなにもありません(笑)。本来はこの洗面所内に肌着や靴下も置けるといいんですが、狭い!

いいアイテムを見つけたら試したいです。- ハンガー

ハンガーはこちらの、先輩ライフオーガナイザー、服部ひとみさん監修のポリカーボネート製。 約4㎜と薄いけど、とにかく軽くて丈夫。紫外線などによる耐候劣化もしにくいです。普通の厚みの服は、干すのも保管もこのままです。首部分が細い(というかほぼない)ので、襟部分からハンガーを入れても伸びません。また、クローゼットが見渡しやすいですし、ハンガーが悪目立ちすることもありません。岐阜県美濃加茂市のふるさと納税の返礼品に採用されています。ハンガーは揃えてなんぼですので、まずはあなたの分をゲットしてみてください。

約4㎜と薄いけど、とにかく軽くて丈夫。紫外線などによる耐候劣化もしにくいです。普通の厚みの服は、干すのも保管もこのままです。首部分が細い(というかほぼない)ので、襟部分からハンガーを入れても伸びません。また、クローゼットが見渡しやすいですし、ハンガーが悪目立ちすることもありません。岐阜県美濃加茂市のふるさと納税の返礼品に採用されています。ハンガーは揃えてなんぼですので、まずはあなたの分をゲットしてみてください。先述のひと宮さんのハンガーで乾きにくいもの、パーカーやトレーナーはこちら。

- パーカーハンガー

首から入れられるのが超便利。

一度壊れた時に下のタイプを使ってみました。

でもこれ、保管は嵩張るし裾から入れないといけないし、めんどくさ!ってなりました。

もし、上のタイプが壊れたら、今度は下のタイプを試してみようと思っています。 カインズの、フード付き衣類が乾きやすいステンレスハンガーです。袖のところが伸ばせたら言うことないと思いますが、使ってみないとわからないので、レビューをお待ちくださいね。

カインズの、フード付き衣類が乾きやすいステンレスハンガーです。袖のところが伸ばせたら言うことないと思いますが、使ってみないとわからないので、レビューをお待ちくださいね。- パンツハンガー

現状こちらを使っていますが、壊れたら下のに買い替え予定です。パンツ・靴下などはこちらこれだけこだわって道具を買っていますが、私、実は洗濯干すのが大嫌いみたいなんです。(先輩に指摘された(笑))昼間に何度も洗濯のことで天気を気にしたり、帰宅時間を考えたりしたくなくて、夜に干して朝起きたら絶対に乾いている・完了しているようにしたいんだな、と分かったんです。そのための工夫に次ぐ工夫をしています。どうやったら確実に乾くか?型崩れせずに維持できるか?洗い方を気にせずとも着心地のいいものはどれか?など。これからも探求は続くと思います。キライなはずのに、気づいたら洗濯変態になってるかも知れません…自分を知る

モノと向き合う時に大切な視点です。

モノをお勧めしておいてなんですが、買う前によくよくご自分の分析をなさって、本当に気に入ったものに囲まれた、納得のいく暮らしをしていただけたらと願っています。

購入の際にはぜひ、処分方法もご確認くださいね。

なんでもサポートいたしますので、お気軽に 無料相談・個人セッション 予約カレンダーから30分無料相談をご活用くださいね。

私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講です。お申込み受付は3月より開始いたします。今しばらくお待ちください。 -

終活~葬儀 どんな式にするのか?

みなさんは、どんな葬儀にしたいか?妄想してみたことはありますか?

どうしたい?自分の葬儀

決めること山積み

どこでやる?誰を呼ぶ?宗派は?喪主は?予算は?祭壇は?戒名は要る?食事は?

会葬御礼は?

遺骨・遺灰どうする?などなど。何歳で亡くなるか?またその時の社会的立場によっても変わるものですが、自分が死ぬと、これらを全部遺族が決めることになります。通常は。でも、自分の葬儀なのに、人任せでいいんですか?何でも自分で決めてええんやで

自分の最後のセレモニーです。

決められることは決めておきましょう!さっき上に挙げたことは、実は全部自分で決めていいことです。ただし、ご家族に伝えて、調整は必要になります。そして、実際にその時実現できるかどうかも、ご遺族に委ねるしかありませんが(だってもう死んじゃってますしね…)、言いたいことは言っておいた方が、遺族もわかりやすくていいです。なんせ、ご遺族は悲しむ間もなく葬儀社から矢継ぎ早にあれもこれも決めて決めてと言われます。書類もたくさん書かなきゃいけません。それに、親族の誰が泊ってくれるかとか、葬儀に着物を着るかとか、精進落としをどうするかとか、ほんとにあれこれ。

そんなん知らんわ!って言いたくなるくらい決断を迫られるのは、喪主をされた方や、近しい方を亡くされた方はご経験かと思います。ですから、慌ただしいなかで迷いながら、遺族が決断を迫られるのであれば、前もって自分で決めて、伝えておくのがいいと思いませんか?中には、会葬御礼の文章も準備される方もいるそうですよ。スゴイです。できればついでに

- 今からの残りの人生をどう過ごしたいか?

- どんな終わりならいいと思っているか?

- 要介護になったらどうしたいか?

- 認知症になった時は?

- 大切にしているモノの処分はどうしたらいいか?

などなど。叶えられるかどうかは別として、日頃から自分の希望を家族に伝えておくことがとても重要です。そして、さらに、- 親は何か考えているのか?

- 何かしらの備えがしてあるのか?

を聴き出せると最高ですね。伝えるって大切

誰もが- 自分とは?

- 自分らしい生き方とは?

を問い続けることによって、亡くなる時の満足度を上げることが可能です。大切な家族だからこそ、日頃から話し合っていただきたいと思っています。私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講です。お申込み受付は3月より開始いたします。今しばらくお待ちください。 -

パッククッキングの会ってどんなの?

いつもご覧いただきありがとうございます!

「被災時の備えが大事ですよ!」としてローリングストックについての記事を書きました。

それがこちら↓そして本日は自宅にあるものでサバイバル調理パッククッキングとは?

災害で停電したら、今の時代、水道はポンプ汲み上げ、ガスは電子制御ですし、インターネット(Wi-Fi)もIP電話も、全部止まってしまいます。(被災したエリアはギガ解放してくれたりするのかしら?調べてみよう…。)たちまち困るのがトイレと食事、そして室温調節ですね。そのうちの食事(調理・後片付け)について、できることをお伝えします。- お湯と耐熱ポリ袋を使って湯煎調理するのが【パッククッキング】

なべ底に袋が直接触れないように、蒸しふきんを敷いたり、耐熱皿を置いたりします。袋のくくり方にも特徴があります。

なべ底に袋が直接触れないように、蒸しふきんを敷いたり、耐熱皿を置いたりします。袋のくくり方にも特徴があります。 これは以前作ったクリームシチューと、定番レシピとなったごはん。

これは以前作ったクリームシチューと、定番レシピとなったごはん。 これも子どもに人気で何度も作った、ポテチオムレツです。

これも子どもに人気で何度も作った、ポテチオムレツです。

パッケージもそのまま使うんですよ。 最近子どもが激しく争奪戦を繰り広げ、「次のパッククッキングの会はいつなん?」と聞いてくる、じゃがりこポテサラです。私も好きなんです。岩谷産業のアイラップが有名ですが、こういった耐熱のポリ袋を使って、湯煎調理するのがパッククッキングです。お湯で調理するメリットは、被災時に貴重になる水を繰り返し使うことができるところ。ポリ袋を使うメリットは、

最近子どもが激しく争奪戦を繰り広げ、「次のパッククッキングの会はいつなん?」と聞いてくる、じゃがりこポテサラです。私も好きなんです。岩谷産業のアイラップが有名ですが、こういった耐熱のポリ袋を使って、湯煎調理するのがパッククッキングです。お湯で調理するメリットは、被災時に貴重になる水を繰り返し使うことができるところ。ポリ袋を使うメリットは、- お皿を汚さないようにできる

- ひとり分ずつ調理できる

- 温かいご飯を食べられる

- 1日分まとめて調理することもできる

などが挙げられます。

とにかく入れたら後は放置できるのがめちゃラクです。ちょっと検索すれば、結構な量のパッククッキングレシピが出てきます。しかし、よく吟味して活用する必要があります。レシピ選びのポイント- 分量はひとり分か?火の通りを早くしないと、カセットガスがいくらあっても足りないですし、取り分けるとお皿など洗い物が出たり、紙皿でもゴミが増えますので、避難期間全体のことを考えてメニューを探しましょう。

- 自宅に常備している材料か?わざわざ買ってこないと作れないメニューでは無意味ですよね。我が家の定番品で作れるものを探しましょう。

- 好みの味か?途中で味見ができない調理法です。(やれなくもないけど加熱時間が延びてしまいます)できあがってガッカリしない、無難なもの・想像がつくものを選びましょう。

これ!というのを見つけたら、とりあえずやってみましょう。というのは、マスターするにはなかなかに経験が必要なんですよね。何度やっても、最初のうちは「思ってたんと違う」ってなります。書いてる通りにしたのに、うまくいかないことが多いです。でも、だんだん慣れると失敗が減って、楽しめるようになってきます。作ってみておいしかったものは、レシピを手書きして、備蓄食材の近くにストックしていきましょう。停電したら、スマホを見ながら作れません。ネットにつながらないかもしれませんしね。一緒にやってみよう!

月イチ!オンライン パッククッキングの会(ヒラリー主催の無料部活動)を毎月11日に開催しています。平日だと、だぁれも来ないことが多いですが、それでも自分の練習のためにやっています。昨年の6月からですかね?やっていると、いろいろとわかってきて、自分のレシピも作ってみようかな?なんて思えてきますよ。料理好きじゃないんですけど。今月はたまたま祝日で土曜日ですね。ご都合のつく方は、ぜひ一緒にやってみましょう。2023年2月11日10時30分からです。

私が作るメニューはこちら2023年2月11日のレシピ紹介参考に、過去作ってみたレシピも見てみてください。この中からチャレンジするメニューを選んでみてもいいですね。ただし、初期は私もいまいちよくわかっていなくて、先ほど挙げた条件に合わないものをピックアップしていましたので、ご注意くださいね。こうしてサバイバルクッキングを練習しているので、いわゆる非常食を大量に買い込まずとも、息子たちを飢えさせずに乗り切れると思っています。非常食って、高いのにおいしくない率が高いですよね。だったら、停電しても、冷蔵庫の物と常備のものを上手に使って、家族を食べさせられるように練習しませんか?と思っています。1度どんなものか?無料ですので参加してみてください。↑こちらからお申込みくださると、当日のZoomURLをお知らせするメールが届きます。みなさまのご参加、お待ちしております。では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講です。お申込み受付は3月より開始いたします。今しばらくお待ちください。