ライフオーガナイザー

- 夫が片づけません!~観察・分析・対策~

- いつも忙しいあなたへ ~時間管理Ⅱ~

- 21㎝のオトナ靴選び

- 終活~葬儀 お布施ってどのくらい必要?

- 家族の『大切』を尊重する~【パートナーが片づけない問題】に対処する

- ライフオーガナイズの効果 ヘルパーさんの感想

- お客様の感想 コ・ドライバー効果

- 行ってきました! 南海プライウッド株式会社 名古屋ショールーム

- 終活~相続 準備その4 遺産相続協議書って何ぞや?

- 終活~相続 準備その3 私も遺言書必要なの?

-

夫が片づけません!~観察・分析・対策~

いつもご覧いただきありがとうございます!

今日はよく聞く夫の謎行動について。

夫が散らかすのはなぜ?

- あちこちにものをポイポイ置いていく

- 脱いだ服が散乱している

- ダイニングテーブルにポケットの中の物が並べてある

- キッチンカウンターに、あとちょびっと中身が残っているペットボトルが並べてある

- いつも探しものをしている

- ものの場所を聞いてくる

子どもじゃあるまいし、会社では定位置管理やってるんだよね?どういうこと?ってなります。なんでそうなる?

数日、帰宅後の夫の動線を、ずっと見ててください。行動をよく観察してみましょう。- どこに

- 何を

- いつ

- どんな風に

置いてますか?よく観察してみて、彼がどんな理由でそう動くのかを、分析してみましょう。あなたが寝た後に帰ってくるなら、こっそりカメラを仕込むのも一手です。行動には心理がある

例えば優れたプロダクトデザインの電子レンジには、開けたくなる扉・押したくなるボタンがデザインされています。夫にも、そういう仕掛けを作ってみるのはどうでしょうか?- 「ついあちこちに置いている」感じなら、せめてまとめて入れてくれるように、専用BOXを設置してみる

- ソファやダイニングチェアの背に、服のミルフィーユを作りがちなら、脱いだ服をポイっと入れたくなるカゴを定位置に置く

本来ペットボトルは飲み切って、ラベルを剥がして洗うところまでやってほしいですよね。なんでやらないか?きっとめんどくさいんでしょう。処理の工程が多いんでしょうかね?だったら、中身だけは、飲むか捨てるかしてもらう?ラベルを剥がすところまではしてほしい?あなたが妥協できるのはどのあたりでしょうか?実はこのペットボトル問題は、子どもにも言えることで、中高生になると、なぜか同様にペットボトルを中途半端に残して並べ出すようですよ。残りをまだ飲むなら冷蔵庫に入れるべきだし、ゴミなら始末は自分でするものですから、何度も言ってできるようにしましょう。これをさせないと、子どもの将来のパートナーが、今のあなたと同じように、ただ並べるだけで片づけないお子さんにキレることになります。どうしてもやらないなら、いっそ途中で捨ててきてもらうようにしますか?『家庭内飲み残しペットボトル持ち込み禁止令』を発令する、とかね。人を変えるのは難しい

他人の習慣や、無意識の行動を気付かせて変えるのは、とてつもない時間と労力が必要です。子どもはまだしも、夫となるとほんとに大変。だったら。- 自分がイヤなのはなんなのか?

- どうして苛立ちを感じるのか?

- どうなっていたら許せるのか?

自己分析と仕組み作りを併せて、ちょっとずつ気持ちをなだめながら、夫の謎行動を、ちょっとは理解できる行動にシフトできるといいですよね。「こんなのはどうしたらいい?」というお悩みがありましたら、お気軽に ご相談 お申し込みフォームから30分無料相談を利用してくださいね。オンラインでの片づけサポートも行っておりますよ。

私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講。お申込み受付中です! -

いつも忙しいあなたへ ~時間管理Ⅱ~

いつもご覧いただきありがとうございます!

時間の管理って、ほんとに難しいですよね。

「気付けばもうこんな時間‼」なんていうこと、私もよくあります。以前の記事で【記録をとる】ということをおすすめしました。いつも忙しいあなたへ ~時間管理~ いつもご覧いただきありがとうございます! 今日はどうしていつも時間がないのか?謎に時間が溶けてなくなってしまう方へ。今日は何をして過ごしたか?一日忙しく過ごすと、あっという間に時間が過ぎてしまいます。一日の終わりに、「今日っ...続きとなる今日は、

『記録をよく分析して、必要なことをするための所要時間を知って、そのための時間を優先的に確保しましょう』

ということをお伝えしようと思っていたんですが…

なんと、『記録する』ということが続かない

そもそも記録が続かないというお声がありました。

言われてみて「へぇ~、そうか、確かにそういう人もいるよな」「そういや自分もかつては書けなかったな」ということで。記録をとるコツ

そんなもの、あるかな?

あったらいいですね。コツかどうかは分かりませんが、私はいつも手元に手帳を置いて、広げっ放しにしています。何かしたら書き留める。書き忘れても、できるだけ思い出して書く。【書き残す】ということを覚えておくことが大事ですよね。これを忘れないために、最初はとても努力が必要になると思います。

私もそうでした。続かない私が記録できた理由

私が3か月間、記録を続けられたのは、『人に見せる宿題』だったからです。

ライフオーガナイザー1級の講座は、毎月1回3か月間の受講プログラムです。

毎月講師に提出して、どの程度書けているかの確認を受けました。

見せるからと言って、ええカッコした嘘とか、盛り過ぎたことを書いては意味がありません。- ダラダラしてしまった、ダメな自分

- タスクが一向に終わらない、情けない自分

- ずっと子どもに怒り続けてた、イライラが止められない自分

そんなことも書き留めていきます。なぜそんなことをしたのか?それは、自己分析のためと、お客さまの心理を理解するためでした。しかしこれが。そもそも手帳を使っていなかった私には、めちゃくちゃ大変でした。まだ働いていなくて、予定なんてそんな書くほどなく、全部記憶で対処できるレベルだったし、日記としても使ったことがなかったので、手帳に書く作業を習慣にするのは大変。書かなきゃということ自体を忘れるので、家の中のよく行くところに【記録】と書いた付箋を貼っていました。

ついでにあれこれしたいところですが、一旦手帳に戻って書く。

ただこれをやっていました。

いつもやっていないことをやるんだから、最初はぎこちないし、慣れないし、違和感もありありですが、でもそういうもんですよね。

やってたら慣れる。

慣れたら今度は、自分なりのスムースなやり方を探していけばいいと思うんです。

記録することで、自分が【感覚で認識している自分の姿】と(時間・タスク・感情)【実際の姿】とのギャップを埋めていくことができるようになります。現場で活動する時に

私たちがプロとしてお客さまの片づけをサポートする中では、おうちの片づけのことだけじゃなくて、時間の使い方についてのご相談も、必ず受けます。今回の記事を読んでくださっているあなたも、おそらくそうなんですよね?そんな時に、自分がまず実際のところ、いつもどんな風に時間を使っているのか?どういう暮らしをしているか?一度も向き合っていないことには、お客さまのお悩みに寄り添ったヒアリングや、寄り添いといったことができません。そんなわけで、仕事上必要とされるので、記録をとる必要があったんです。自分を好きでいるために

私は仕事として必要だったので必死で記録を付けましたが、ほんとに「あの時やってよかった」と思っています。脳みそって、けっこういい加減で、実際は出来ていることでも、『一部がダメなら全部ダメ』という評価を下してしまったりするし、逆に全然できてないのに「まぁまぁやれてるやん!」なんて感じてしまったりもするものなんです。ひとつの作業に何分かかったか?もいまいち覚えてなかったりするもんです。私は、そういういい加減な脳みそによって、自分をキライになってしまう人を減らしたいと思っています。- 今日できたことはできた

- できなかったことは明日やればいい

そんな風に、まずは淡々と事実を記録していくことから始めて、できていることは続けて、できていないことは「どうしたらできるか?」をあれこれやってみる、そんなことの繰り返しによって、じわじわと自分を認められるようになって、「悪くないよね」と思えるようになっていきます。宿題にしてみたらええやん

いろいろやってみても、もし、「うまくいかない!」「続かないよ!」という場合。

私に見せてください。ヒラリー先生(え?)が宿題のチェックをしますよ(笑)。チェックはしますが、評価はしません。安心して提出してくださいね。『宿題を出すつもり』でやるだけでも、効果があるかもしれません。自分を知る記録することで、現状把握ができます。分析はするけど評価はしない。フラットな気持ちで自分を観察してみましょう。私もサポートいたしますので、お気軽に ご相談 お申し込みフォームから30分無料相談をご活用くださいね。

私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講。お申込み受付中です! -

21㎝のオトナ靴選び

いつもご覧いただきありがとうございます!

私は生後すぐから、内反足の治療のため、手術を何度も繰り返し、長らくギプス生活を送っていました。

毎週両親が交換のために奈良から和歌山の病院まで通ったようです。

1歳を過ぎて、ようやくギプスが外れたら、今度は革の靴型装具に変わりました。

好きな靴が履きたい!

これは多分最後くらいの装具だと思います。

もうショートブーツ型じゃないので、小学3年か4年?定かではありませんが、ずっと成長の度に作り直してきました。見てください。つま先が外側を向いている。どう見てもオーダーじゃないと靴が合いません。こんなのイヤだ!

私は、足の小指側の側面が身体の最下部になって生まれているということで、『足裏を地面につけて立つ』という、普通の人には当たり前のことが治療での最重要課題になりました。足首を90度外側にひねり、足裏を地面に付けるには、足首を固定せねばなりません。というわけでショートブーツ型の革靴を、昼も夜も、お風呂と寝る時以外はずっと装着していました。保育所や学校の友達は、キャラクターのものや、かわいいものを履いているのに、私はいつも同じ、変な革靴。重くて、足首が動かなくて、しゃがめない、大嫌いな靴。こんなのイヤだ!と内心ずっと思っていました。言えなかったけど。これしか履かせてもらえないので、母のきれいなハイヒールが履きたくて履きたくて。いつか好きな靴を履きたい!と強く思っていました。でもやっぱり選べない

装具はつま先が開いていないので、足のサイズが変わっても対応できないつくりでした。

最近の、というか、私より少し後の子たちの装具はオープントゥのサンダルタイプになっていたので、私のような纏足を生まないために、整形外科医や義肢・装具屋さんが改善してくれたんだなとうれしく思いましたが…、私のしんどさは変わらない。※纏足とは…幼児期から足に布を巻かせ、足が大きくならないようにするという、かつて中国で女性に対して行われていた風習。親指以外を足の裏側に折り込んでグルグル巻きに固定する。足が小さいほど美しいとされた謎文化。結局足のサイズは21㎝で止まってしまい、左右差もあり、子ども靴では甲高で履けなくて(デザインや素材面でも、スニーカー以外は候補にならない)、婦人靴では小さくて黒い靴しか売ってない、という状況になりました。足首を固定していたせいで、アキレス腱が硬いままになり、ヤンキー座りができません(いや、やる必要もないけど)。たまにしゃがんで、と言われるシーンがあると、もう無理です。膝をつく以外に姿勢をキープできません。歩行時の衝撃も、足裏から直接膝に、股関節に伝わる感じで、ちょっとの移動でもすぐに足が痛くなるからいやでした。そういう足と脚なので、履くもののチョイスが激むず。- 21㎝で、

- 脱げず

- 痛くなく

- 衝撃を和らげる

- キレイな色の

- シュッとした

- お手頃価格の

靴。そんなもん、どこにも売ってませんでした。デパートでは、卑弥呼だったら時々なんとか履けるものがある、という感じで過ごし、大阪で働くようになってからは、やっと心斎橋で、水商売向けの靴屋さんを見つけて、そこでOTAの靴を買うようになりましたが、「いけるかも?!」というのを見つけても、争奪戦なのでバーゲンの対象どころか即断即決しないと買えません。元々高めのお店でしたしね、いつも靴ビンボーでした。しかも、買った靴がすべて快適だったことはなく、泣く泣く処分したものもたくさんありました。やっと見つけた!

産後、キレイな靴やヒールを履く、ということを諦め、とにかく脱ぎ履きがラクで、快適に歩けさえすれば、と祈るような気持ちで買ってみた靴から、私の靴人生が変わりました。それがこちら。株式会社ベルの運営する、Belle & Sofa やさしい靴工房私のおすすめの靴屋さんです!ここからはジャパネットヒラリー(笑)

イチオシはこれ!私は3足目です。ネイビーを履き倒しました!今はオールドローズとレッドを服によって選んでます。出かける時はだいたいこれです。

そしてこれ!

【KAYAK】足首にストラップがあるデザインですが、このストラップ、マグネットなので足を軽く振るとストラップがパチッと留まります。子どもを抱っこしていても、大荷物のままでも、靴の脱ぎ履きが非常にしやすいです。かがまなくてもいい!ちょっとしっかり固定したい時は、ポッチにストラップを押し込むだけ。めちゃんこ便利です。私はマスタードを持ってます。

学生さんに超おすすめするのはローファー各種!

- 初めから痛くない!

- 軽い!

- 手入れラク!

このコインローファーは、17.5㎝からあるので、小学校で革靴指定の私学とか、「靴が痛くて行きたくない~!」なんていうことも失くせます。私の高校は指定革靴で、一番小さいサイズでもちょっと大きかったし、やっぱり痛かったので、「あの時これがあったら!」と思いました。最近は、学校指定に採用されることも増えてきたようです。良さが伝わっているようで、なんかうれしいですね。大人向けには色も豊富にあって、どれにしようか悩むくらい。ベルトローファーのブラックを持ってます。

これもスゴいラクちんです。

履いたらそこそこきちんと感もあるという、カジュアル過ぎない見え方に。これはアイボリーとレッドを持ってました。次買うならキャロットオレンジかな? ローファーは無理だけど、だいたいの靴では、インソールにカバーを履かせて、夏は裸足で履くことができるようになっているのがすばらしい!別売りなんですが、カバーも厚みが2種類あって、選べます。もう至れり尽くせり。私は他では全然靴を買っていません。【かかとで休めるパンプス】などもあり、まさに働く母の味方です。1回目のサイズ交換は送料無料で対応してくれますし、応対も親切丁寧で好感です。10か所に実店舗もありますし、催事で百貨店などに出店していることもありますので、商品を手に取ってみることができます(広島もお店あるよ。誰向けコメントやねん(笑))。特注対応も柔軟で、左右サイズ違いも快く受け入れてくれますし、障害者もそうじゃない人も安心です。メンズ商品も多数ありますし、夏にはサンダル、冬はブーツも取り揃え。一家でBelle & Sofa やさしい靴工房の靴をお試しいただければと思います。私が苦労して見つけた安心のお店が安泰でありますようにという願いを込めて、ご紹介させていただきました。ぜひみなさまもご愛顧いただけたら非常にうれしいです。

ローファーは無理だけど、だいたいの靴では、インソールにカバーを履かせて、夏は裸足で履くことができるようになっているのがすばらしい!別売りなんですが、カバーも厚みが2種類あって、選べます。もう至れり尽くせり。私は他では全然靴を買っていません。【かかとで休めるパンプス】などもあり、まさに働く母の味方です。1回目のサイズ交換は送料無料で対応してくれますし、応対も親切丁寧で好感です。10か所に実店舗もありますし、催事で百貨店などに出店していることもありますので、商品を手に取ってみることができます(広島もお店あるよ。誰向けコメントやねん(笑))。特注対応も柔軟で、左右サイズ違いも快く受け入れてくれますし、障害者もそうじゃない人も安心です。メンズ商品も多数ありますし、夏にはサンダル、冬はブーツも取り揃え。一家でBelle & Sofa やさしい靴工房の靴をお試しいただければと思います。私が苦労して見つけた安心のお店が安泰でありますようにという願いを込めて、ご紹介させていただきました。ぜひみなさまもご愛顧いただけたら非常にうれしいです。私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講。お申込み受付中! -

終活~葬儀 お布施ってどのくらい必要?

いつもご覧いただきありがとうございます。

今日は終活ネタより、多くの人が迷うお布施について。

お布施の相場ってどんなもん?

葬儀を出した経験のある方は苦労されたことと思いますが、宗教者へのお布施はいくらぐらい払えばよいのか?

これといった決まりはありません。決まりがないってめちゃ困る~!どうしたらいいんでしょうか。これ!とは分からないからみんな困っているようで、いろいろな調査や、アンケート結果の集計がありまして。あちこち調べてみた結果、お布施の相場は(日本の各地域や菩提寺との関係性によっても異なるため、 一概にいくらとはいえませんが)全国的に15~50万円の範囲内が相場になっているようです。でもこれ、相場っていうには価格帯が広すぎる気がします。ほぼ参考にならんやん、っていう。お布施って何のお金?

一般的な認識として、お布施はお経をあげて頂いた僧侶の懐に入るものと考えがちですが、実際には僧侶の所属するお寺のご本尊への捧げものになります。そして、ご本尊へ捧げられたお布施を用いて、寺院の維持や活動を行い、社会に還元していくのが仏教におけるお布施の本来のあるべき姿、なんだそうです。お布施の内容は、一般的に- 読経料

- 戒名料

- お車代

- 御膳料

の費用とされています。

どれにいくら?ということはないため、「金額はいくらでもよいですよ」「お気持ちでどうぞ」と答える僧侶がたくさんいます。

だからって…言われた側はいくら包むべきか迷ってしまうのですが、この迷いに向き合う営みこそがある意味では仏教における【修行】なんですって。

え?知らん間に修行させられてたんだ…(苦笑)。知らなかったです。

宗教で相場も違う

それからやっぱり、宗派で価格帯も違うようです。

- 浄土宗 30万円~50万円

- 浄土真宗 20万前後

- 日蓮宗 30万前後

- 曹洞宗 30万円~60万円

- 真言宗 30万以上

- キリスト教 10万円~40万円

- 神道 20万円~50万円

困りますね(笑)。要る?要らない?戒名

位牌に刻む、あの世でのお名前。

付けたい派ですか?要らない派ですか?ちなみに名前のランクでお値段がこのくらい↓違います。- 「信士/信女」 20万円~40万円

- 「居士/大姉」 40万円~60万円

- 「院号」+「信士/信女」 60万円~80万円

- 「院号」+「居士/大姉」 80万円~100万円

うちの母方の祖父母・曾祖父母も、確か「院号」+「居士/大姉」これクラス。私は、死後の名前って必要かな?そんな高いの、ちょっとバカバカしくない?と思う派なので「叔父たち無理したよね(苦笑)」と感じます。でもそれも彼らの想いなんですよね。本人の気持ちも大事ですし、遺族の気持ちも大事。要る・要らないも、とにかく話し合って、生前に折り合いをつけておくことが大切ですね。さぁ修行じゃ!

平均額、相場はありますが、先ほど述べたように、お布施の金額決定も修行のうちということですから、相場を鑑みつつ、お寺との付き合い方や法事の回数や規模などを勘案して、あなたの思う額をお渡ししましょう。後から「あれでよかったかな?」と悩むことがなければそれでよい、と思います。あんまり悩むなら、親や親せきに聞いておくのも一手です。地域や家ごとの習わしというのは、口伝のものが多いので、率直に「聞く」というのが案外手っ取り早いかもしれませんね。どんな葬儀にしたいか?誰を呼ぶのか?戒名をどうするのか?お布施の額も考えておいて、自分で決めておくと、遺族に修行させなくてもよいので、心残らないんじゃないでしょうか。納得して幕引きができたら本望

人が死ぬとき、その死に方やタイミングは選べません。寿命で老衰、という方はごくまれになりました。事故なのか病気なのか、ゆっくり死ぬのかあっという間に死ぬのか。どんな死にざまであっても、- 自分とは?

- 自分らしい生き方とは?

を問い続けることによって、亡くなる時の満足度を上げることが可能です。ぜひ、4月からのよりよく生きるための終活講座 season3にご参加ください。私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講!お申込み受付中です。 -

家族の『大切』を尊重する~【パートナーが片づけない問題】に対処する

いつもご覧いただきありがとうございます!

家が散らかる!

片づけでお困りの方によくある3パターンは、

- ご自身が片づけられない問題

- 子どもが片づけられない問題

- パートナー(夫・妻どちらの場合も)が片づけられない問題

です。前回までは、ご自身が問題の場合に、片づけられないあなたへ あなたの「ちょうどいい」はどこですか? いつもご覧いただきありがとうございます。新年を迎えると、みなさん「今年こそは!」という何かを課題として掲げられることと思います。今年の抱負は?仕事での成果・成績向上を目指す方もいれば、プライベートでの充実(趣味・友人関係など)を挙...片づけられないあなたへ なぜ片づかないのか? いつもご覧いただきありがとうございます!片づけにまつわるお悩みはいろいろ片づけ本をたくさん読んでも、ちっとも片づけられるようにならないいい感じの収納用品を揃えているのに片づかないとにかくもったいなくてモノが手放せないこういうお悩み...片づけられないあなたへ ミニマリストであるべきか? いつもご覧いただきありがとうございます! 今日は、片づけと言えば!的に、TV番組ではよく依頼者に「捨てなさい!」と怒っている【断捨離】がありますね。合わせてよく耳にするようになりました、【ミニマリスト】とは何か?【ミニマリス...片づけられないあなたへ 大事なことは何か? いつもご覧いただきありがとうございます! シリーズ完結です。以前の記事はこちら↓片づけられないあなたへ なぜ片づかないのか?片づけられないあなたへ あなたの「ちょうどいい」はどこですか?片づけられないあなたへ ミニマリストで...お子さんが問題の場合には、子どもが片づけません! そりゃそうだ いつもご覧いただきありがとうございます! おうちがなかなか片づかないのは、なにもお母さんだけの責任じゃないですよね。同居する家族全員がそれぞれ片づけないことには、ものが散乱してしまいます。今回は子どもが片づけない・片づけられ...子どもが片づけません! ええ、うちもです… いつもご覧いただきありがとうございます! 私は片づけのプロです。ですが、子どもは片づけがまだ下手くそです。教師や警察官の子どもがグレがち、というのに多少似ているかもしれませんが(え?違う?)、片づけのプロの家の子だからと言っ...と書いてきましたので、3パートナー(夫・妻どちらの場合も)が片づけられない問題について書いてみようと思いますが。あなたにとってはゴミに見えるモノでも、実はすんごい価値のあるものなんだよ、ってことは一般によくあるわけで。

骨董品や古美術品なんかは、わかる人にしか価値が分からないし、コレクター垂涎ものって聞いても、「これが?ほんとに?」ってなるものもいっぱいあるじゃないですか。大切なものは人による

あなたにとってはゴミのように見えるモノでも、パートナーにとっては違う(かもしれない)。乱雑に置いてあるように見えて、実は本人なりの規則性の中で管理されている(かもしれない)。脱ぎっぱなしのように見えて、実は気に入っているからこそ手近に置いている(かもしれない)。ものだけを見たり、行動に現れることだけを見ていては、その人の思いがわからない、ということがたくさんあります。あなたにもし、誰か(何か)推しがいたとして、応援グッズや限定アイテムを買い集めているとします。そのジャンル(あるいは人・コト)に興味のない人からすれば、くだらないガラクタですが、ファン垂涎の貴重なレアアイテムだったりする、ということがあるじゃないですか。「似たようなのをいっぱい買って、お金の無駄遣いだ!」なんて言われることもあるかもしれません。しかし、あなたにとっては、ものを買う以上に、『応援するもの(人・コト)がある、ということが尊い』のかも知れません。それが他人に伝わるでしょうか?推し活のある人にはわかってもらえそうですが、一般にはなかなか理解されないものです。同様にパートナーの大切なものというのは、他人にはなかなか理解できない場合が多い、ということです。『ものがあることが幸せ』な人もいる

ものに囲まれていることで安心したり、幸福感を得たりする場合もあります。ものが雑多に積まれていても、そこにあることがいいのだ!という人もいるのです。ただし、共有部分が片づかないのは大問題。好きを強要する・押し通すとか、わがままに振舞うなど、家族に迷惑をかけるのは違いますよね。節度ある趣味の追求

好きだから、ついついあれこれコレクションに追加しがちですけど、自分のしたいことばかりやっていては、他の家族に我慢を強いることになります。ですから、各自管理を任せられる範囲(専有部分)を協議して決めるようにしてはどうでしょうか。ある程度ものを減らす必要があっても、致し方なし。ずっと我慢してきた人もいることを思えば、コレクションの見直しで譲歩することも受け入れねばならぬ場合もあります。一旦エリアを決めたら、維持するべく努力しましょう。はみ出し厳禁ですから、何かを入手したら、何かを手放すサイクルを守りましょう。家族円満のため

家族が仲良く暮らすには、尊重しあう姿勢が不可欠です。「自分が自分が!」と言っていては何も解決しません。逆に、「私ばっかり我慢してる!」という状態も決して好ましくはありません。なぜならその不満はいずれ爆発するから。パートナーとして、この先もずっと生きていくのであれば、生活の中でこそ、尊重しあう姿勢が不可欠です。子どもが巣立って夫婦二人きりになった時、存在を無視しあうような、あるいは殺意を抱くような間柄がよろしいか?きっとそんなことは望まないだろうと思います。であれば、- 勝手に動かしたり捨てたりしない

- 適正数量・エリアを守って管理する

以上の点を守って生活しましょう。ものの管理にお困りでしょうか?私がサポートいたしますので、お気軽に ご相談 お申し込みフォームから30分無料相談をご活用くださいね。

私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講。お申込み受付中! -

ライフオーガナイズの効果 ヘルパーさんの感想

いつもご覧いただきありがとうございます!

私の家は、私たち家族だけが家事をするのではありません。

週1回、行政のサポートを受けています。日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業とは、【認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な人の権利を擁護することを目的として、地域において自立した生活が送れるよう福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理等を行うもの】です。とはいえ、私は認知症でも知的障害でも精神障害でもない、身体障害者ですので、サービスの対象外なのでは?と思いますよね。しかし、以前に住んでいた市で家事、特に掃除で困っている(内職で使いすぎて手を傷めてしまい、何もできなくなった)と障害福祉課に相談に行って、掃除だけの居宅生活支援を受けることができていたので、転居してきた鈴鹿でも、同じようにお願いして助けてもらうことができています。私の支援内容

家事では、主に左手しか使わない生活です。右手は補助程度。しかもメインは親指と小指。特に小指を酷使しますし、形状から負傷もしがちで、すぐに何もできなくなってしまうんです。というわけで、極力傷めないように、負担のないように、可能な限り現状維持に努め、本格的な支援に移行するのを遅らせるという目的で、訪問介護員(いわゆるヘルパーさん)に来てもらっています。毎週1回、1時間半、居室の掃除機掛けと床拭き、トイレ掃除と風呂掃除を中心にしてもらいます。各家庭、担当者4~5人が決まっていて、その中から交代でひとりが来てくれます。特に頼みたいことがある時は、先に依頼内容を伝えてその時間を確保してもらいます。やってもらえることはまぁ限られていて、一般的な日常的掃除の範囲のものだけです。やらなくても生活に支障のないことはやってもらえません。玄関の掃除は無理。窓ふきも、美観のためなら無理だけど、結露なら拭いてくれます。レンジフードなどの、一般的には大掃除にあたるようなことも無理。雑誌やチラシを縛るのとかはやってくれます。これも、来てくれる人によってできるできないの解釈が違ったりして、嫌な顔をされることも拒否されることもありましたが、都度メインのヘルパーさんに連絡して、対応が可能かどうかを協議してもらいました。現在はほぼ不快な事象は起こらないまでになりました。言わないと要望は伝わらないし、交渉してみないと変わりませんので、モヤモヤしたら聞いてみましょう。誰にでも分かりやすい収納・仕組み

前置きが非常に長かったですが、いろいろな人が来て作業をしてくれるので、うちのモノたちは聞かれなくても分かりやすいように配置してあります。片づけ収納・仕組み作りの基本、- 使うところに使うものを置く

- 出しやすく、戻しやすい

- 在庫管理の明確化(ストックの最後を開けたら教えてもらうなど)

- 作業工程を簡単に少なくする

- 道具でラクする

を徹底しています。浴室 家族を巻き込んだ維持管理 いつもご覧いただきありがとうございます! 今日は、お風呂掃除を【家族】と【気楽に】行うための、我が家の工夫をお伝えします。掃除めんどい…みなさんはお風呂掃除を、いつされていますか?入浴前?入浴後?実家は入浴前派でしたが、私は...収納方法 私の場合~トイレ いつもご覧いただきありがとうございます! 本日はトイレで使用中のアイテムとその収納方法をお伝えします。基本的には浴室(以前の記事収納方法 私の場合~浴室)と同じ。とにかく浮かせる!うちのトイレです。ドアを開けた正面ですが、撮...支援に来てくれる日にだけ、ヘルパーさんだけ、が掃除するわけではなく、私も気になったらやりますし、子どもが汚したら本人が都度掃除しますので、わかりやすさと、ハードルの低さ(簡単さ)が大事です。

ライフオーガナイザーが日頃お客さまのお宅で作る仕組みも同様、『誰にでも分かりやすく戻しやすい』これが肝になります。子どもでもできる!

で、祝日や長期休暇の際、子どもたちが自分で食事を用意したり、掃除したりする様子を見ているヘルパーさんは、いつも「へぇ~!」「ほぉ~!」となっていて、「勉強になります!」とおっしゃいます。どなたもお孫さんがいらっしゃるので、「教えたら何でもできるんですね!」とほぼ毎度何かしら「それいいな!」と言って帰られます。生活の中の学校教育にしろ、自立にしろ、私がやっていることはほぼ植木希恵さんの受け売りですけど、それでもお役に立っているというのはうれしいことです。何かの拍子に知られてしまったので、ラジオも聴いてくださっていたり(汗)。

うちの仕組みをご家庭や孫育てアイデアに活かしてくださっていることを知って、恥ずかしいやらうれしいやら、複雑ではありますが、ライフオーガナイズがいいよ!ってことはお伝えできているようなので、今後も引き続き精進します。みなさんのお宅もオーガナイズできます!私がサポートいたしますので、心配なこと、困っていることなど、何でもお気軽に ご相談 お申し込みフォームから30分無料相談をお申込みくださいね。

私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講。お申込み受付中! -

お客様の感想 コ・ドライバー効果

いつもご覧いただきありがとうございます!

最近、

「コ・ドライバーを受けて1年経って、改めて効果を実感している」

というお声を相次いで頂戴しました。

うれしい限りです。

コ・ドライバーとは?

私がいちばん力を入れているサービスがこちら

「コ・ドライバー」基本コースは、3か月間毎週1回30分間お話を伺って、お悩み・問題解決や片づけまでをサポートしています。(期間はヒアリングの際に合意の上決定します)でも、サービス名から内容を想像してもらいにくい…。レース用語なんですが、これ以上ないというくらいサービス内容を表しているワードなので、伝わらないのが非常にもどかしい!という気持ちでいっぱいです。ですから、『そもそもコ・ドライバーとは何ぞや?』という方に向けて、まずコ・ドライバーについてまとめてみましたので、ご覧ください。コ・ドライバーとは?

自動車レースのひとつ、ラリー競技の用語ラリー競技とは、複数のステージ(特別なコース)を制限時間内で走り、最終的なタイムの合計が最も短いドライバーが優勝するモータースポーツの一つです。- レッキ(下見走行)

ドライバーとコ・ドライバーは、レース前にレッキと呼ばれる下見走行を行います。この時に、コース上の障害物やコーナー、地形の変化などを観察し、ペースノートと呼ばれる走行に必要な情報を記録します。 - スタート

ラリー競技は、1台ずつスタートして行われます。スタートでは、競技時間の計測が始まり、最初のステージに向かいます。 - ステージ

ラリー競技の主要な部分は、ステージです。ステージは、特別なコースで行われ、通常は舗装や未舗装の道路、山岳地帯などで構成されています。ドライバーとコ・ドライバーは、ペースノートに基づいてステージを走行します。コ・ドライバーの読み上げるペースノートの情報を頼りに、ドライバーが駆け抜けます。

競技時間の計測はステージごとに行われ、最終的に各ステージのタイムが合算されます。 - サービス

ステージ間にはサービスエリアが設けられており、車両のメンテナンスや修理が行われます。ドライバーとコ・ドライバーは、車両の状態をチェックし、必要な修理を行います。 - ゴール

最後のステージを終えると、競技時間の計測が終了し、タイムの総計が算出されます。最終的に、タイムの短いドライバーが優勝となります。

以上が、ラリー競技の基本的な流れです。ラリー競技は、ドライバーとコ・ドライバーのチームワークやペースノートの正確さ、車両のメンテナンスなどが重要な要素となっています。

ラリーは、ドライバーとコ・ドライバーが協力することで、ぶつけず、落ちず、マシンを壊さずに速くゴールすることが目標の競技です。

協力してゴールを目指す

ドライバーとコ・ドライバーの協同作業

- ペースノートの作成

ドライバーとコ・ドライバーは、レッキ(下見走行)を行い、コース上の情報を収集します。その情報を基に、コ・ドライバーがペースノートを作成し、ドライバーがステージで正確なライン取りをすることができます。 - コミュニケーション

ラリーカーのドライバーとコ・ドライバーは、ステージ中に常にコミュニケーションをとる必要があります。コ・ドライバーは、ペースノートを読み上げたり、ラリーカーの状態を報告したりします。ドライバーは、それに応じて運転の仕方を調整することができます。 - 車両のメンテナンス

ラリーカーは、過酷なコンディションで走行します。ドライバーとコ・ドライバーは、レース中に車両の状態を監視し、必要に応じてメンテナンスを行います。車両が故障してしまうと、レースを継続することができません。 - レース戦略

ドライバーとコ・ドライバーは、レース戦略を共有し、最適な戦略を立てることが重要です。戦略には、タイムアタックのタイミングやペースの調整、タイヤ選択などが含まれます。

このように、ラリーにおいてコ・ドライバーは、ドライバーと同程度に責任を負い、まさに協同するパートナーなんです。

私も共に走る!

私がサポートするのは、40代女性。みんなそれぞれに日々悩み、葛藤している働く母です。たくさんの役割を求められる女性が、苦しい中でも、自分らしさや、理想の姿を追い求めて生きています。でも、毎日に追われてなかなか変われない、変わりたい、もっとラクになりたい、自由でいたいのにあれもこれもが縛り付ける。そんな風に感じていた方が、「私は変わりたいんだ!」「ヒラリーさんだったら受け止めてくれるはず」と悩みを打ち明けてくださったら。そんなの、ほっとけるわけないじゃないですか!主役はドライバー

彼女たちがドライバーで、好きな車に乗り、各々ゴールを目指しています。目的地も、経路も、経由地も、同乗者も、載せる荷物も休憩時間も、到着予定時間も、まちまちです。そんな彼女たちの助手席に乗って、道の途中で迷ったり、ためらったり、「この道でいいのかしら?」と不安になったりするのを、「大丈夫だよ」「150m先、右に大きめの岩があるよ」「車にダメージあるよ!修理しよう。」「そろそろ休憩しようか?」などと声を掛けながら一緒に走るイメージの、毎週30分となっています。思考や感情を吐き出す時間であるのはもちろん、家の片づけ相談にものりますし、パートナーや子どもとの関係でお悩みなら、参考になりそうなことやモノ、人をご紹介しています。私も大概の恥ずかしい失敗や、屈辱や孤独を経験していますので、彼女たちがセッションでどんな話をしてくださっても、【共感しかない】という感じです。

大変でしたね…と言いつつ、いつも心の中ではよしよししております。毎週ビデオ通話でお話しするので、3か月が経つ頃にはすっかり好きになってしまっています。

ですからサポート期間が終わると、ちょっとロスになってしまうほど。そんな彼女たちは、サポート終了して以降1年が経った今、じわじわと効果を感じている、と語ってくれました。「あの時ヒラリーさんとじっくり徹底的に問題と向きあったから、やっとここから走れます!」

「あんなに話を聴いてもらったことはないです。決められない自分だから、決めるエネルギーを小さくすることで、サクサク取り掛かっていけるようになってきました。」

「ダメなのは全部自分のせいだと思っていたけど、考え方と仕組みで、ダメ人間から脱却できそうです!」などなど。もう泣きそうでした。しかし。答えはいつもあなたの中に

彼女たちは、私が何か言ったから変わっていったのではなくて、それぞれの中から本来持っていた輝きをまた見つけ出した・取り戻した、というのが実際です。私はただお話しを訊いただけです。でも真剣に訊いています。もし、何かに行き詰まっている、打開したい壁がある、などでお困りでしたら、私にコ・ドライバーをやらせてください。全力でサポートいたしますので、お気軽に ご相談 お申し込みフォームから30分無料相談をご活用くださいね。

私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講。お申込み受付中! - レッキ(下見走行)

-

行ってきました! 南海プライウッド株式会社 名古屋ショールーム

いつもご覧いただきありがとうございます!

私の所属します、一般社団法人日本ライフオーガナイザー協会が企画・監修しました、今までの新築提案とは一線を画すモデルルームが、大阪・東京・名古屋にあります。

建築内装材の製造・販売を手掛ける南海プライウッド株式会社の商材を使った、片づけやすい収納提案が満載のワンダーランドです。一般の方も予約すれば見学できますし、新築を計画されている方が、ハウスメーカーや工務店と一緒に見られると、そのものズバリで施工してもらえるので、おすすめです。見学レポ

実は一番最初、2020年にオープンしていた、南海プライウッド株式会社 名古屋ショールーム。コロナの真っ最中だったので、なかなかみんなで見学には行けなかったのです。2021年には大阪、2022年には東京にもショールームが開設され、それぞれに南海プライウッドの営業担当者とライフオーガナイザーの常駐スタッフが配置されることになりました。各地でお披露目会が開催される中、一番最初にできたはずの名古屋は未開催…。名古屋にもスタッフ配置のお話があって、ようぅぅやく「お披露目会やりますー!」とアナウンスがあったのは今年2月頃。待ってました!ということで行ってまいりました。企画当初から関わってこられ、設営にも来られていた理事たち、尊敬するベテランオーガナイザーたちが名古屋に集結し、ライフオーガナイザー向けに細かなところまで解説しながら案内してくださいました。 今までの経緯やショールームコンセプトの解説をしてくださったのは、代表理事の高原真由美さん。

今までの経緯やショールームコンセプトの解説をしてくださったのは、代表理事の高原真由美さん。ショールームコンセプト

名古屋、大阪、東京と各地のショールームは、実は同じではありません。それぞれに、詳細に設定された仮想家族が住んでいます。家族構成に合った平均的な物量が収納されている、新築1戸建ての1F部分を再現しています。名古屋には、鈴木さんご一家4名がお住まい。- 鈴木愛さん34歳

- 鈴木大輔さん36歳

- 鈴木結衣さん8歳

- 鈴木蓮さん5歳

それぞれの人物に、背景が本当に詳細に設定されています。だから各人の好みが反映されたワードローブになっていますし、個別の持ち物のしまい方に工夫がされています。隅々まで2グループに分かれて見学。 私は吉本とも子理事のグループ。商材を使いこなしての収納提案はさすが、という感じで、非常に勉強になりました。

私は吉本とも子理事のグループ。商材を使いこなしての収納提案はさすが、という感じで、非常に勉強になりました。注目商材

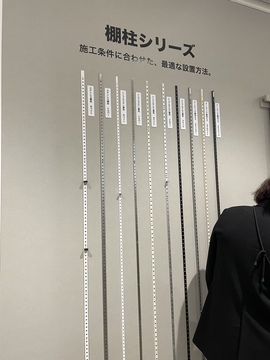

新商品の展示もありました。 ウォークインクローゼットによくある、従来のこういう商材は、角が非常に使いづらい、ということがありました。でも、これは角も活かしやすいと思いました。他にもリフォームを検討されるお客さまにはぜひ紹介したい、いいものがたくさんありましたよ。私は賃貸に住んでいるので、転居の度、住まいによって使える家具や収納が変わってしまうことが本当に大変で。お客さまからも、転居を機に片づけられなくなったという声を聞きます。住まいに合わせて収納を変えるというのは、とても難しいものです。だから、使い勝手のいい収納が初めからある物件なら、多くの人が満足するし、無駄にあれこれ買いなおしたりして不要品やゴミが出ないようにもできます。

ウォークインクローゼットによくある、従来のこういう商材は、角が非常に使いづらい、ということがありました。でも、これは角も活かしやすいと思いました。他にもリフォームを検討されるお客さまにはぜひ紹介したい、いいものがたくさんありましたよ。私は賃貸に住んでいるので、転居の度、住まいによって使える家具や収納が変わってしまうことが本当に大変で。お客さまからも、転居を機に片づけられなくなったという声を聞きます。住まいに合わせて収納を変えるというのは、とても難しいものです。だから、使い勝手のいい収納が初めからある物件なら、多くの人が満足するし、無駄にあれこれ買いなおしたりして不要品やゴミが出ないようにもできます。 南海プライウッド株式会社HPより最近のハウスメーカーの住まいにも、可動棚板を使った収納が使われていますが、いかんせん棚板1枚でもめちゃ重い。気楽に『手直し』というには、ちょっとハードルが高くなってしまいます。しかし、

南海プライウッド株式会社HPより最近のハウスメーカーの住まいにも、可動棚板を使った収納が使われていますが、いかんせん棚板1枚でもめちゃ重い。気楽に『手直し』というには、ちょっとハードルが高くなってしまいます。しかし、 このアートランバーという棚板はめっちゃ軽い。桐材のような感覚の集成材です。快適な暮らしをするうえで重要なことは、プチストレスを解消することなんです。だから、ちょっと高い・低いで使いにくい・入らないという時、「えいっ!」と気合いを入れなくても、収納の手直しができるというのは高ポイントです。

このアートランバーという棚板はめっちゃ軽い。桐材のような感覚の集成材です。快適な暮らしをするうえで重要なことは、プチストレスを解消することなんです。だから、ちょっと高い・低いで使いにくい・入らないという時、「えいっ!」と気合いを入れなくても、収納の手直しができるというのは高ポイントです。 これ。この棚柱を使う陳列。昔、ディスプレイを変えるのが仕事だった時、こういう造作の陳列台だったんですが、棚板が重く、且つなかなか左右の高さを合わせて取り付けるのが難しかったです。でも(全部じゃないですが)棚柱に数字が入れてあって、棚受けを合わせて付けやすい。イケてる工夫を見つけました。こういうちょっとしたところに顧客への愛がある会社かどうか?が出るんですよね。それに、今のは棚柱自体がすごく薄くてびっくりしました。全国どこの賃貸物件の収納も、全部可動棚だったらいいのに、と改めて思いました。どっかそういうコンセプトの物件を開発しないかな?よくある賃貸のお悩みを、まるっと解決する収納事例を作りたいです。

これ。この棚柱を使う陳列。昔、ディスプレイを変えるのが仕事だった時、こういう造作の陳列台だったんですが、棚板が重く、且つなかなか左右の高さを合わせて取り付けるのが難しかったです。でも(全部じゃないですが)棚柱に数字が入れてあって、棚受けを合わせて付けやすい。イケてる工夫を見つけました。こういうちょっとしたところに顧客への愛がある会社かどうか?が出るんですよね。それに、今のは棚柱自体がすごく薄くてびっくりしました。全国どこの賃貸物件の収納も、全部可動棚だったらいいのに、と改めて思いました。どっかそういうコンセプトの物件を開発しないかな?よくある賃貸のお悩みを、まるっと解決する収納事例を作りたいです。 先輩も後輩も、片づけアイデアの前にはワクワクなプロ集団、ライフオーガナイザー。充実のひとときでした。見学の予約は以下の各ショールームページからどうぞ。営業担当とライフオーガナイザースタッフが、商材と収納アイデアについて熱くお伝えします。※名古屋の常駐スタッフは4月から配置されます。新築に限らず、リフォームをお考えの方も、ぜひアイデアを見つけに行ってみてください。私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。では、またー。帰りにいただいたおみやげ。

先輩も後輩も、片づけアイデアの前にはワクワクなプロ集団、ライフオーガナイザー。充実のひとときでした。見学の予約は以下の各ショールームページからどうぞ。営業担当とライフオーガナイザースタッフが、商材と収納アイデアについて熱くお伝えします。※名古屋の常駐スタッフは4月から配置されます。新築に限らず、リフォームをお考えの方も、ぜひアイデアを見つけに行ってみてください。私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。では、またー。帰りにいただいたおみやげ。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。 持ち帰るのは重かったですが(笑)香川名産は美味でございます。

持ち帰るのは重かったですが(笑)香川名産は美味でございます。独身時代、誘われてうどん食べ歩きツアーに行ったことがありますが、早朝に山奥で食べた釜玉うどんは衝撃的でした。

いつか子どもにも食べさせたいです。ありがとうございました。ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講。お申込み受付中! -

終活~相続 準備その4 遺産相続協議書って何ぞや?

いつもご覧いただきありがとうございます。

今日も引き続き終活の話題。

遺産相続協議書作成の大変さ

遺産相続協議書の作成って、遺言書と同じく、お金持ちに必要なものと思ってませんか?

これがそうじゃないんですよ。相続権のある人が揃って全員で「誰が」「どの財産を」「どのくらい」もらうのかを話し合い「これで納得しました」という内容を書面に記すのが遺産相続協議書。

「特にこれといった財産はないわよ」という方、お気を付けください。遺言書がなかった場合、法定相続人で分割する遺産ですが、どうやって分けるかは、話し合いのもとに決めることになる、ということです。基本的な分割ルールはあるものの、現金以外の、きっかり分けられないものがある場合は、どうやって分けるか?で、まぁまぁ揉めます。直接相続権のない親族が、分配に口をはさんで大惨事、ということもあったり。こちら↓でも述べましたが、遺産が5,000万円以下のご家庭で、相続争いが頻発しているというデータがあります。終活~相続 準備その3 私も遺言書必要なの? いつもご覧いただきありがとうございます。今日は終活の話題。遺言書作成の目的遺言書の作成って、お金持ちがやることと思ってませんか?あれは誰に、それは誰に、って、資産価値のあるものを家族や親族に遺すための指示書、という認識じゃないかと思います。...ですから、遺言がない場合に、遺産分割協議書を取りまとめるのは、かなりの労力と思っていた方がいいでしょう。しかし、遺産分割協議書が不要な場合もあります。遺産分割協議書が不要な4つのケース

1.相続人が1人だけの場合

遺産を取得する権利がある人が一人しかいない場合は、誰とも相談する必要がないので不要です。

また、「全財産を○○に相続させる」というような遺言によって、遺産を取得する権利がある人が一人になった場合と、

相続放棄、相続人の廃除、相続欠格によって、相続人が一人しかいなくなった場合も同様です。- 相続放棄

正の遺産、負の遺産、どちらの相続権も放棄するという意思表示と手続きです。 - 相続人の廃除

故人に対しての虐待や重大な侮辱、著しい非行で「こいつには遺産をやらない!」と思う『遺留分を有する』推定相続人を、手続きで相続人から外しておくことです。

- 「虐待」とは、被相続人に対する暴力や耐え難い精神的苦痛を与えること

- 「重大な侮辱」とは、被相続人の名誉や感情を著しく害すること

- 「著しい非行」とは、虐待・重大な侮辱という行為には該当しないものの、それに類する推定相続人の遺留分を否定することが正当といえる程度の非行。例えば、犯罪、服役、遺棄、被相続人の財産の浪費・無断処分、不貞行為、素行不良、長期の音信不通、行方不明等を指す。

- 相続欠格

特定の相続人が民法891条の相続欠格事由に当てはまる場合に相続権を失わせる制度です。ただし代襲相続は可能。

1故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

2被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

3詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

4詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

5相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

2.遺言書がある場合

すべての遺産の行き先が遺言によって指定されている場合は、遺産分割協議書がなくてもいいようです。

3.法定相続の割合で相続する場合

きっちりとそれぞれの取り分を分け切ることができ、それに全員が納得できるようであれば、遺産分割協議書は作らなくてもよいようです。

4.名義変更が必要な財産がなく、かつ、相続税の申告が不要な場合

遺産分割協議書は、遺産の名義変更手続きや、相続税の申告で必要となりますが、名義変更が必要な遺産や、相続税の申告の必要がなければ、必ずしも作成しなくて構いません。

名義変更が必要なもの

- 不動産

- 有価証券

- 自動車

- 船舶など

トラブルを予防する効果

遺産分割協議書を作るのがとても大変な場合も、不要とされる場合ありますが、協議で決まったことを書面にしておくことで、後あとのトラブルを予防するという意味でも、作成しておいて損はないというのが法律関係の方々の意見のようです。また、令和6年4月1日からは、相続登記の申請が義務化されます。

不動産を相続した人は、登記簿上の所有権移転登録が義務となります。近年、土地や建物の相続登記がされないために所有者が不明となった土地

や建物が、防災・減災、まちづくりなどの公共事業の妨げになっていること

が社会問題となっています。

この解決を図るため、法律が改正され、令和6年4月1日から、相続登記

の申請が義務化されます。また、同日以前の相続であっても、相続登記がさ

れていないものは、義務化の対象になります。

相続登記をすることは、土地や建物の所有関係をはっきりさせる(相続に

よって自分が所有していることを他人に主張する)ことができるようになる

ため、みなさまご自身(ご家族)にとってもメリットがあります。登記申請手続のご案内(相続登記①/遺産分割協議編)

法務省民事局空き家問題によるご近所トラブルの防止、公共の福祉を守るための遺産分割協議書と相続登記です。めんどうですが、結果的に自分や家族を守ることになります。必ず対策をしましょう。いちばんいいのは、遺言書によって自分の意向を書き残すことと、遺留分に関しても異議が出ないような根回しです。これはやっぱり、生きている間の人間関係が円満でないと難しいので、今の生活での関係性を見直すことが必要になるかもしれません。自分の死後、遺族がどう過ごしてほしいか?ということを考えた、遺言書と遺産分割協議書の作成のススメでした。私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講します。お申込み受付中! - 相続放棄

-

終活~相続 準備その3 私も遺言書必要なの?

いつもご覧いただきありがとうございます。

今日は終活の話題。

遺言書作成の目的

遺言書の作成って、お金持ちがやることと思ってませんか?

あれは誰に、それは誰に、って、資産価値のあるものを家族や親族に遺すための指示書、という認識じゃないかと思います。資産家が亡くなって、遺族の前で弁護士が遺言書を開封して「ちょっと何なのよー!!」っていうドラマ、よく見かけますよね。だから、一般家庭には不要じゃないの?私には無縁の話、と考えているひとが多いはず。遺言書が必要な人

以下の状況にあてはまる人は準備した方がいいようです。- 子どもがいない

- 相続人が一人もいない

- 相続人の数が多い

- 内縁の妻(または夫)がいる

- 自分が死んだ後の妻(または夫)の生活が心配だ

- 相続人の中に行方不明者がいる

- 世話を焼いてくれた嫁(または婿)がいる

- 障害をもつ子どもにより多くの財産を与えたい

- 家業を継ぐ子どもがいる

- 遺産のほとんどが不動産だ

- 自分でもどのくらい遺産があるかよくわからない

- 再婚など、家族構成に複雑な事情がある

- 遺産を社会や福祉のために役立てたい

- 相続に自分の意志を反映したい

- 特定の人だけに財産を譲りたい

- 推定相続人以外に相続させたい

- 財産を予め同居している子の名義にしておきたい

- 隠し子がいる…(笑)

遺言書作成は何もお金持ちに限らない、ということがお分かりいただけるでしょうか。

普通の人でも、あった方がいいよね、と思われます。

なぜ必要?

では、なぜ必要なんでしょうか?

それは「家族や親族内における遺産分割に関するもめごとやトラブルを回避するため」です。

「そんなの、円満な家庭なら不要なのでは?」と思いますよね。

家族間、親族間の仲が良いと、遺言書は必要ないと思われるかもしれませんが、遺産分割協議を行っているうちにトラブルに発展するケースは残念ながらよくあるんですって。しかも、多額の遺産がある場合よりも、5,000万円以下の場合でより揉める。少ないほど揉める、という傾向があるようですよ。

ただ、遺言書さえあれば回避できるトラブルも多くあるということなので、残される家族や親族に相続トラブルが起きないようにするためにも、自分の最後の意思表示である、遺言書を作成しておきましょう。自分が死んだ後に、揉め事で親族が不仲、とか、いたたまれませんよね。相続順位

ご存じかと思いますが、相続の原則というものがありまして、法定相続人にも優先順位が決まっています。

故人が遺言で何も言わなかったら、法定相続人たちで法律に則って遺産を分けます。

もしかしたら、本当に遺したい人には遺せないという場合も発生します。また、相続人が誰もいない場合もあります。

そういう時には、特別縁故者(※相続人がいない相続財産を家庭裁判所の裁判に基づいて分与された者 by Wikipedia)へ渡ります。

この特別縁故者とは、一緒に暮らしていた方や身の回りの世話や看護をしてくれた方などが該当する可能性がありますが、生前に故人が自身で家庭裁判所に申し立てを行い、認可されなければならないという制度です。

そうした該当者もいなければ、最終的には故人の財産は国に帰属することになります。

何もしなければ税金のように国が徴収していくんですね。

寄付して、と遺言に書くこともできる

せっかくの財産を国に使われるくらいなら、自分の望む社会貢献をしているところに寄付する、ということも可能です。市町村に使途限定で遺贈することもできますし、NPOや児童養護・介護施設にも可能。寺社仏閣にも遺贈できます。遺言書とは

遺言って、自分の意思を表す、最後の手紙のようなもの。単にモノやお金を分けるためだけの指示書のようなものではなく、「どうしてその結論に至ったか?」気持ちや事情を説明しておくべきものなんですね。自分の死後、遺族がどう過ごしてほしいか?穏やかに、和やかに過ごしてほしければ、「はらたいらに全部!」みたいな極端な遺言はしない方がいいですよね。とにかくなんでも、生前に説明を尽くしておくほうがいいような気がします。合わせて、- パートナーは何か考えているのか?

- 何かしらの備えがしてあるのか?

そんなことを話し合うと、よりいいですよね。まとめ財産は、すべて現金化しておいて、使い切って死ぬのがいちばん揉めないんですが、うっかり残ってしまった場合も、しっかり行先を指定しておくといいですね。私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講します。お申込み受付中!