子育て

- 家族の自立その1 食事 セルフ式の仕組みづくり

- 宿題に困っている子へ アイテムでサポート

- 子どもが片づけません! それって誰が困ってますか?

- 家族の自立 家事に関する思い込みを考える

- 2月パッククッキングの会 開催しました

- パッククッキングの会ってどんなの?

- ローリングストック わが家の場合

- リユース レンタル向きのアイテムとは?乳幼児グッズ

- 子どもが「自分で!」と言ったとき 小3次男の場合

- 私の終活 ひとり親の置かれている状況とは?

-

家族の自立その1 食事 セルフ式の仕組みづくり

いつもご覧いただきありがとうございます!

今日は食事の準備についてです。

家事は誰がやるものか?についての私の基本的な考え方は、こちら

家族の自立 家事に関する思い込みを考える いつもご覧いただきありがとうございます! 今日は、辛口ヒラリーが、家事全般に関して言いたいこと。誰が何をやるか?は誰が決めたの?家事の分担って、どうやって決めましたか?食事の準備や掃除などほとんどの家事を、妻が一手にやってい...家族が食で自立することの意義

食事の準備も、法律で妻・母がやると決まっているわけではないですが、なぜかそういうことになっているお宅が大半です。これは日本人の歴史・文化的背景から、家事が性別による役割分担となっていることが影響していますが、今はもう令和。そんな根拠もない伝統・習慣は捨ててしまいましょう。なぜならその仕組みではもう生きていけない。とっくに破綻しているからです。男女ともフルタイムで働いても生活が厳しいのが今の日本。結婚するにしてもしないにしても、節約しつつ健康に生きていくためには、食生活の自立は欠かせません。男だろうが女だろうが、生きていくためにはご飯くらい作れなくてはいけません。ですから、親のみなさんはしっかり仕込んでまいりましょう。料理に親しむ

でもいきなり、献立を考えて買い出し行って段取り考えて食材切って手順通り調理しつつ洗い物も洗って冷めないうちに盛り付けて配膳するというのは超ハード。火を使うことも、子どもには難しかったりしますね。ですから、小さなことから関わってもらいましょう。小さい子なら、「お手伝いしたい!」モードの時にすかさず『サラダのレタスをちぎってもらう』小学生には炊飯器の取り扱いを教えておく。米さえあればなんとかなりますよね。中学生なら夕食調理にバイト代を支給する。イマドキは何でもYouTubeが動画で教えてくれますから、料理もお任せできますよね。一緒に作れなくても、食べながら食材の説明をするだけでもいいし、ここまで関わっている人々に思いを馳せるのでもいいし、ご自身の食に関する思い出を話すのとかもいいですよね。『身体は食べるものでできている』お菓子ばっかり食べてたらあかん、という意識が染みついたらいいですよね。母が不在でも飢えない仕組み

食事時に親がいないと子どもが飢える大抵のお宅はそうじゃないかと思います。お菓子を食べて紛らわせるだけ、とか。でも親として子どもに身に着けてもらいたいのは、より健康に生き抜く力ですよね。だから私は仕組み化しました。私がいなくてもご飯が食べられる食材管理です。情報共有

子どもたちが普段から自由に【食べてもいいBOX】と、献立に使うから【食べないでBOX】を分けています。冷蔵庫の中もそう。ゾーン分けしてあります。だから、今夜のメニューのために買ってあったあれがない!っていうことは起こりません。週末の昼食など日頃からそうして各自食べてもらっており、私は自分の食べる分だけ準備します。焼きそばなどを作ろうかな?という時は声を掛けて、希望があれば調理します。私が在宅の時は、ガスコンロを使ってもいいので、自分でスクランブルエッグを作ったり、 小学生男子向けのレシピブック↑をプレゼントしたりで、まぁまぁ料理を楽しんでいます。※上は自費出版だったようで、現在は↓が販売されているようです。長期休暇の憂鬱としてよく挙げられる昼食問題は、これでクリアしましたし、昨年私ひとりで広島に出向いた際も大丈夫でしたよ。こちらがその時のもの。よかったら参考にどうぞ。

小学生男子向けのレシピブック↑をプレゼントしたりで、まぁまぁ料理を楽しんでいます。※上は自費出版だったようで、現在は↓が販売されているようです。長期休暇の憂鬱としてよく挙げられる昼食問題は、これでクリアしましたし、昨年私ひとりで広島に出向いた際も大丈夫でしたよ。こちらがその時のもの。よかったら参考にどうぞ。最近は万古焼のお釜でご飯を炊けるようになり(うちは炊飯器をやめました)、不在時でもガスの使用が解禁となっています。

おかげで私が非常にラクできています。

夫よ、自立しな!

昨今よく聞くのが、在宅ワークの夫が食べ散らかす問題。妻が出社で夫が在宅。帰宅した妻が見て絶望するのが、夫の荒らしたキッチン。昼食後- なぜ洗わない?

- なぜ捨てない?

- なぜ夕食を準備していない?

『こいつバカなのか?』という声を多数伺います。キッチンが荒らされていると、まずこれらを片づけてからでないと、夕食調理ができません。女性からするとあり得ない行動なので、全く理解ができませんが、一部きちんと後始末のできる男性もいることから、当人の意識の差、思いやりの有無・他人事か自分ごとか?ということなんだろうなと推測できます。よく『一番手のかかる息子』とも評される夫。今さら妻が教育し直すなんて「義両親!何しとったんじゃ!」という声もほんとによく聴きます。なぜか男性が調理できなくても容認されるのに、女性が料理は好きじゃないと言うとあり得ないみたいな反応があります。なんじゃそりゃ?です。生活力のない男性に甘い世の中。繰り返しますが、男性でも女性でも、好きでなくても、料理も掃除もできないとダメ。世の中はサバイバルです。生きるスキルを身に着ける

苦手というのは慣れてないだけ。分からなかったら知ればいいだけ。誰でも、【できるようになる】努力が必要です。妻のあなたが、家事のできない夫で困っているなら、あなたの息子さんには是非とも家事をマスターさせないといけません。さもないと未来のお嫁さんがあなたを呪うことになります。性別によらない平等な教育をしていきたいものです。私もなんでもサポートいたしますので、お気軽に ご相談 お申し込みフォームから30分無料相談をご活用くださいね。

私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講。お申込み受付中です! -

宿題に困っている子へ アイテムでサポート

いつもご覧いただきありがとうございます!

お宅のお子さんは、サッと宿題に取りかかれているでしょうか?

ぐずぐずして全然始めない、という子も多いかと思います。

宿題に向かうストレスを軽減する、お助けアイテムのご紹介です。ジャパネットヒラリー開店!

先日はこちらで衝立をご紹介しました。

宿題に困っている子に困っている 親御さんへのサポート いつもご覧いただきありがとうございます!冬休みもあと1週間、というところが多いのではないでしょうか?親のみなさん、お子さんの宿題完遂率はどうですか?我が家もよくある親子の「宿題やりなさい!!」「後で!」「今やろうと思ってたのに!」...今回は宿題をラクにするお助けアイテムを。上の記事では、見守る親の担当は消しゴム係、とお伝えしました。

消しカスが出たら、これを出動させるのはどうでしょうか。- デスククリーナー

乾電池式と、USB充電式など、また色やカタチといった見た目でもたくさんある中から選ぶことができます。- 書見台

漢字ドリルって、見ながら写しますけど、視線の移動って大人でも難しくないですか?しかもなぜかページが勝手にパラパラとめくれる。イラっとします。なのでそういうストレスを軽減するために、導入してみましたのが書見台。自ら進んでは使いませんが、差し出すと使ってます。他に、タブレットも立てられる、こういうものもあります。- カラーバールーペ

書き写している時や、文章を読んでいる時、「あれ?どこ見てたんだっけ?」ってなりがちな人向けに便利です。虫眼鏡のように、拡大しつつラインをとってくれます。時間がかかりすぎる子や、残り時間の把握が苦手な子向けに- 時っ感タイマー ソニック

大きさや、1時間と30分、時刻表示とダブルのものと、あと数色カラーも選べますし、類似品も多数出ています。

カチカチ音がしないものや、時間が来たらアラームが鳴る・鳴らないを選べるものなど、たくさんありますので、お子さんやご自身の需要に応じて選択してくださいね。ゲーム時間の管理にもおススメ!もしお子さんが使わなくても、大人の助けになるものばかりです。

無駄にはならないかと思われますので、道具で解決できるならぜひ試してみてください。子育てのモヤモヤ、ぜひ共有してください。無料相談・個人セッション 予約カレンダーから30分無料相談をご活用くださいね。

私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講です。お申込み受付は3月より開始いたします。今しばらくお待ちください。 -

子どもが片づけません! それって誰が困ってますか?

いつもご覧いただきありがとうございます!

自分が多少散らかすのはいいけど、家族が片づけないのは腹立つ(理不尽w)。

でもそんなことないですか?子どもに片づけさせたい!

- 自分は片づけられるけど、子どもは全然できない・やらない

- 自分が片づけられなくて困ったから、子どもにはできるようになってもらいたい

だから、子どもに片づけさせたい。よく聞くお話です。しかし。誰かに何かをさせるのって、非常に難しいことじゃないですか?自分の思考や行動を変えることも、まぁまぁ難しいです。僻みっぽいとか妬みっぽいとか悲観しがちとか。あと、やらなきゃと思ってても取り掛かれないことが、まぁまぁありますよね?なんか無駄にダラダラしちゃう、とか。やめたいと思ってもなかなか変えるのが難しいことって、たくさんあると思います。オトナがそうなんですよ。子どもって、どんなですかね?短期記憶アヤシイ

子どもの記憶力・注意力って、どうですか?朝起きてから学校行くまでのタスクを、抜けや漏れなくスムースに実行する機能が備わっているでしょうか?うちの小学生たちは、毎日何かしら抜けてしまい、無駄な往復や二度手間三度手間が頻発しております。うちだけ?と不安になったこともありますが、どうやらよそのお宅でも似たようなものみたいです。5分10分の記憶もアヤシイのに、日々の行動をコントロールするのは、子どもにとっては至難の業なのかも知れません。片づけが習慣にならない理由

【遊んだら片づける】こんな簡単なことができないなんて、信じられない!【ゴミはゴミ箱に】どうしてほうりっぱなしにしちゃうの?あるあるですよねー。うちでも、【席を立ったら後ろを振り返れ!】と毎度言っております。振り返りさえすれば、自分のいた場所がいかにひどい状態かがわかるというのに、全く振り向かないんです。前しか見てない。視野もめっちゃ狭い。うっかり「お見事!」と言いそうになります。子どもは前しか見ていない

子どもが振り返らないのはごく単純につまらないからでしょうね。終わったことは終わったこと。そこに興味はもうない。「次何しよう!?」というワクワクがあるのは前だけ。次の瞬間にもう気持ちが行ってしまっているので、片づけることなく、どんどんどんどんおもちゃを出していく。なんならミックスして独自の遊びを展開していきます。そして…片づけの必要性を全く感じていないのに遊びの時間が終わったということで、大人から「片づけなさい!」と言われて初めて「ガーーーーン‼‼」「こんなにたくさんおかたづけできないよー( ノД`)シクシク…」というのを、ほんとに毎度新鮮な気持ちでやってはるのが子どもというものです。そんな人に、「片づけなさい」と言ったところで、ひとりでできるはずもありません。そういう状態に、一番困っているのは誰でしょうか?子どもでしょうか?オトナでしょうか?・・・子どもはおもちゃに囲まれて幸せです。困ってはいません。ということはそう、散らかされて困っているのはオトナですよね?オトナが困っているのに、その問題解決のために子どもを動かそうとするのは、どうしても無理があります。オトナの側の『自分が使ったものは自分で仕舞うということを教えたい』という教育の側面と、散らかっていると困る、ということは、一旦分けて考えてみてはどうでしょうか。教育は結果的にできたらええやん、っていうことにして、とりあえずは、子どもが「さぁ片づけよう!」と自ら行動するにはどう声を掛けたらいいか?について考えたいと思います。片づけはつまらない、を変える

子どもにとっては、遊びに満足した後(あるいは強制終了だったりで)やりたくもない、やる意味も分からない片づけって、めっちゃイヤなことでしかないと思うんです。しかも細かく分ける収納方法だと、子どもには難しすぎたりするので、ざっくり分け程度がよいかと思いますよ。そして、片づけにゲーム性を持たせるのがよいのでは?と思います。- トミカだけ選手権

- おえかき選抜

- オトナと競争

- タイムアタック

また、- ラス1は誰だ!

一緒に片づけながら、最後のひとつは子どもに仕舞ってもらう、などというように、遊びの延長で片づけることを繰り返し繰り返し、習慣づくまでやっていきます。片づけの意味を伝える

そして片づけ終わったら、「すごい!お部屋が広くなったね!」「ゴロゴロ転がれるね」「おもちゃがおうちに帰れて、ゆっくり寝られるね」「スッキリするね」「気持ちいいね」などと声を掛けます。「片づいていれば、次に遊ぶときにも、何がどこにあるかがすぐわかるよ!」と、片づけの意味や効果について繰り返し伝えることが大切です。なぜって?子どもはすぐに忘れるから!です。片づけって、小さい時からできるに越したことはないですが、できないからってすぐに死ぬようなことではありません。だから、急いでやらせることはないと思います。キライになったら元も子もないですからね。

やり方が合ってる、合ってない、っていうことも多々あります。

押し付けずに一緒に試行錯誤する、これが片づけにおいて誰でも通る道です。オトナが、子どもの成長に合わせた声掛けを学んで、ゆっくりでも着実にできることを増やしていけたらいいんじゃないかなと思っています。片づけは、非常に高度な作業です。焦らず、怒らず。一緒に楽しみの要素を加えつつやっていきましょう。お困りごとは、私がサポートいたしますので、お気軽に 無料相談・個人セッション 予約カレンダーから30分無料相談をご活用くださいね。

私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。春休みの新1年生(現年長さん)向けに小学生の片づけ きほんのき ワークショップを2023年3月21日に開催予定です。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

よかったら受講をご検討ください。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講です。お申込み受付は3月より開始いたします。今しばらくお待ちください。 -

家族の自立 家事に関する思い込みを考える

いつもご覧いただきありがとうございます!

今日は、辛口ヒラリーが、家事全般に関して言いたいこと。

誰が何をやるか?は誰が決めたの?

家事の分担って、どうやって決めましたか?食事の準備や掃除などほとんどの家事を、妻が一手にやっているご家庭が多いかと思いますが、どうしてそうなったんですか?夫婦・親子で話し合って決めましたか?それとも「そういうもんだから」「どこも妻がやってるから」「母親がやってたから」「夫が働いているから」など、考えずに決めた、あるいは決められませんでした?男尊女卑文化・性別役割の強要

なんでそうなったんでしょう?歴史的背景はありますが、もう令和ですよ?いつまで過去のせいにしつづけるんですか?外で働こうが、中で働こうが、生きている限り人は食べねばならんし、生きていれば辺りを汚すもの。自分で準備して後始末をするこの当たり前のことを、結婚したら自動的に放棄する・放棄してもいいと考える男性の多いことよ。結婚したら人間やめてもいいと教わったんですか?お給料もらってくるだけがタスクですか?妻もフルタイムで働くのがデフォルトの世の中です。妻も立派にお給料もらってきますよ?額の多少で偉そうにすることでしょうかね?むしろ妻の稼ぎがなければ生活が苦しいという家庭がほとんどのはずです。ナニサマですか?偉そうにするなら、家政婦やシッターを雇えるくらい、ひとりで稼いできてからにしてもらいたいものです。やりたくない言い訳ばかりしている(ように聞こえる言葉の数々)

- 料理は苦手だからよろしくね

- 掃除もうまくできないんだよね

- 洗濯のやり方がわからないんだよね

- 子どもの世話も、よくわからないんだよね

- いつも「ママがいい」って言うから

- 疲れてるから無理

なんじゃそりゃ?ですよ。会社で「わからないからできません」「苦手だからやりたくないです」「下手くそなのでやれません」「お客様に好かれてないので担当変わってください」って言ってみろ!と、多くの妻は心の中で叫んでいます。ヒラリーの主張『家事は、暮らしの基本どこで誰と何をして生きるにしても、各自がこなすべき生活の一部である』結婚したらやらなくて済むのが家事、ですか?むしろ量が倍になるんですけど?汚れる機会も増えるんですけど?愛しているから結婚したんですよね?準備や後始末をさせるために結婚したんですか?一緒に暮らすってどういうことか、理解されてますか?私のこと家政婦だと思ってるんでしょ!!そして子どもが生まれ睡眠時間も取れない中神経を尖らせて養育しつつもさらに家事が増え、何もしない何も変わらない夫は「妻が構ってくれない」「いつも不機嫌だ」「こんな人じゃなかった」などと拗ねる…気持ちが離れ、すれ違い、家庭内別居や離婚になるのは当然の結果ではないでしょうか。できるようになればいい

先ほど列挙しました言い訳の数々に対しては、実に簡単に言い返せます(いや、言い返す必要はないのだよ私)。- 料理は苦手だからよろしくね

- 掃除もうまくできないんだよね

- 洗濯のやり方がわからないんだよね

- 子どもの世話も、よくわからないんだよね

- ママの方がいいって言ってるよ

- 疲れてるから無理

生きるとは支えあい

人が生きている間は、自分で準備して後始末をするんですよ。それが出来なくなるのが要介護状態なんですよ。都合のいいところだけ、楽しみだけ取っていくのは、人ではない。鬼畜の所業です(言い過ぎ)。自立した大人は、自分のしたことに責任を持たなければいけません。生きているから食べるし、生きているから汚すんです。食べるための準備・後始末も、使って汚した後始末も、個々が各々責任を持って行うものなんです。その大前提をもって結婚しないと、好きだから一緒にいるはずの人に、ただただ負担をかけるだけですよね。大切な人の笑顔を奪っていませんか?甘えるというのは家事を押し付けることではないです。子どもの監護・養育を放棄するなら、親でもないです。妻も夫も、ささいな「え?」をスルーせずに確認し、それぞれの認識差を埋めていくこと、得意不得意・好き嫌いを補い合って暮らすことが生活です。支えあい、協力して家族を運営していくんです。両親のそんな姿を見て育つ子供は、どんな大人になるでしょうか?楽しみですよね?ですから、自分を好きでいられるような行動を選びましょう。やりたくないことでも、やり終えると達成感があります。あなたがあなたを好きでいられる、そんな毎日を過ごしていただけたらと願っています。こちらの植木希恵さんのブログもご覧くださいね。なぜ、ダメな夫が増殖するのか? 2017年8月公開記事 |きらぼしstudy online 自分が出かける時に家族の食事を心配しますか?家族は自分でご飯の準備をしますか?トイレにおしっこが散ったら、散らした人が拭いていますか ?食事の配膳、食器の上げ下ろしは自分でやったり、手伝ったりしていますか?あなたの調子が悪い時、しっかり具合...今回は、【見たらいつもイラっとするのに、つい「今度はどんなアホ発言・逆撫で行動をしたんや?」と引用記事を見てしまう】才賀紀左衛門のような男性に向けて毒づきました。安心してください、あなたではありません。泣かないでください。そして愚痴を聞いてほしい、そこのおくさま。全部受け止めますので、カレンダーから30分無料相談をお申込みくださいね。私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講です。お申込み受付は3月より開始いたします。今しばらくお待ちください。 -

2月パッククッキングの会 開催しました

いつもご覧いただきありがとうございます!

今月も11日に開催しました、パッククッキングの会をレポート。

といっても、祝日だったのに一人でした。さみしいです。時間まで申し込みフォームを開けていますので、ドタ参してくださいね。Zoomのリンクをお知らせするメールが届きます。さて「いざ災害!」という時の備えが大事ですよ!としてローリングストックについての記事を書きました。

それがこちら↓そして前回はパッククッキングの会ってどんなの?をお伝えしました。実際にどんなことをするのか、お分かりいただけたかと思います。作ってみた!

毎月、作ってみようと思うレシピを投稿しています。先日のはこちら 2023年2月11日のレシピ紹介作ったメニュー

- ごはん

- 鮭のクリーム煮(山梨学院大学 健康栄養学部 管理栄養学科2019のレシピ参照)

- じゃがりこでポテトサラダ(魚沼市のレシピ参照)

長男と二人で実食しました。パッククッキングを始めたころは、ほんっとに、全然おいしくなくて、「こんなのしか作れないの?」とがっかりすることも多かったですし、息子たちには、「食べたくない」と言われていました。それが。最近は奪い合うメニューも出てきました。いつも食べ始めてから「あ!写真!」ってなるうっかりものですが見てください、このピースサイン。楽しみにしてくれるようになるまでには、修練が必要なんです。

長男と二人で実食しました。パッククッキングを始めたころは、ほんっとに、全然おいしくなくて、「こんなのしか作れないの?」とがっかりすることも多かったですし、息子たちには、「食べたくない」と言われていました。それが。最近は奪い合うメニューも出てきました。いつも食べ始めてから「あ!写真!」ってなるうっかりものですが見てください、このピースサイン。楽しみにしてくれるようになるまでには、修練が必要なんです。調理のコツ

作るだけならわからないけど、食べたらわかる不具合というものがありまして。それがこちら。 袋の底部分。補強のために圧着が二重にされています。この隙間に料理が入り込んでしまうので、地味に食べにくい。いやだなー、と思いながらずっとこのまま作っていましたが、ちょっと工夫してみようと思って、こうしてみました。

袋の底部分。補強のために圧着が二重にされています。この隙間に料理が入り込んでしまうので、地味に食べにくい。いやだなー、と思いながらずっとこのまま作っていましたが、ちょっと工夫してみようと思って、こうしてみました。 いや、ただ裏表ひっくり返しただけなんですけどね。これで作ってみたら、前より食べやすくなりました。「そんな試行錯誤せんでも、切り開いて器に移し替えて食べたらいい」と思われるでしょうが、パッククッキングの肝は、省エネ省資源。洗い物を出さずにできる調理・提供方法でもある、というのがポイントです。調理中のコツですが、ポリ袋の中に具材を入れていくと、安定せずに入れづら!ってなることがあります。なので、

いや、ただ裏表ひっくり返しただけなんですけどね。これで作ってみたら、前より食べやすくなりました。「そんな試行錯誤せんでも、切り開いて器に移し替えて食べたらいい」と思われるでしょうが、パッククッキングの肝は、省エネ省資源。洗い物を出さずにできる調理・提供方法でもある、というのがポイントです。調理中のコツですが、ポリ袋の中に具材を入れていくと、安定せずに入れづら!ってなることがあります。なので、 前もってこうしてボウルをかぶせておくと準備しやすいです。ご飯は火をつける前の水の状態から入れますが、他のレシピは沸騰してから入れます。26cmの深めのフライパンで3食分のごはんとシチューを作ろうとするとこんな感じです。

前もってこうしてボウルをかぶせておくと準備しやすいです。ご飯は火をつける前の水の状態から入れますが、他のレシピは沸騰してから入れます。26cmの深めのフライパンで3食分のごはんとシチューを作ろうとするとこんな感じです。 ポリ袋が溶けないように、蒸し布巾か、耐熱皿を敷いておきます。加熱していると、袋の口部分が倒れてきますので、輪ゴムでまとめています。コツは以上です!慣れて、備えて私も時間がかかりました。なかなかおいしくはできないものでした。でも、私が諦めてしまって、非常事態になった時に子どもたちが飢えることになったら?もっとがんばっておけばよかった、と後悔したくありませんでした。だから、ここまでやってきました。やってきたからこそ、ひとりでがんばらずに一緒にやってみよう、というお声かけをしています。必ずおいしく作れるようになりますよ。次回は3月11日土曜日、10時半から始めます。レシピは後日掲載予定ですので、少々お待ちください。では、またー。

ポリ袋が溶けないように、蒸し布巾か、耐熱皿を敷いておきます。加熱していると、袋の口部分が倒れてきますので、輪ゴムでまとめています。コツは以上です!慣れて、備えて私も時間がかかりました。なかなかおいしくはできないものでした。でも、私が諦めてしまって、非常事態になった時に子どもたちが飢えることになったら?もっとがんばっておけばよかった、と後悔したくありませんでした。だから、ここまでやってきました。やってきたからこそ、ひとりでがんばらずに一緒にやってみよう、というお声かけをしています。必ずおいしく作れるようになりますよ。次回は3月11日土曜日、10時半から始めます。レシピは後日掲載予定ですので、少々お待ちください。では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講です。お申込み受付は3月より開始いたします。今しばらくお待ちください。 -

パッククッキングの会ってどんなの?

いつもご覧いただきありがとうございます!

「被災時の備えが大事ですよ!」としてローリングストックについての記事を書きました。

それがこちら↓そして本日は自宅にあるものでサバイバル調理パッククッキングとは?

災害で停電したら、今の時代、水道はポンプ汲み上げ、ガスは電子制御ですし、インターネット(Wi-Fi)もIP電話も、全部止まってしまいます。(被災したエリアはギガ解放してくれたりするのかしら?調べてみよう…。)たちまち困るのがトイレと食事、そして室温調節ですね。そのうちの食事(調理・後片付け)について、できることをお伝えします。- お湯と耐熱ポリ袋を使って湯煎調理するのが【パッククッキング】

なべ底に袋が直接触れないように、蒸しふきんを敷いたり、耐熱皿を置いたりします。袋のくくり方にも特徴があります。

なべ底に袋が直接触れないように、蒸しふきんを敷いたり、耐熱皿を置いたりします。袋のくくり方にも特徴があります。 これは以前作ったクリームシチューと、定番レシピとなったごはん。

これは以前作ったクリームシチューと、定番レシピとなったごはん。 これも子どもに人気で何度も作った、ポテチオムレツです。

これも子どもに人気で何度も作った、ポテチオムレツです。

パッケージもそのまま使うんですよ。 最近子どもが激しく争奪戦を繰り広げ、「次のパッククッキングの会はいつなん?」と聞いてくる、じゃがりこポテサラです。私も好きなんです。岩谷産業のアイラップが有名ですが、こういった耐熱のポリ袋を使って、湯煎調理するのがパッククッキングです。お湯で調理するメリットは、被災時に貴重になる水を繰り返し使うことができるところ。ポリ袋を使うメリットは、

最近子どもが激しく争奪戦を繰り広げ、「次のパッククッキングの会はいつなん?」と聞いてくる、じゃがりこポテサラです。私も好きなんです。岩谷産業のアイラップが有名ですが、こういった耐熱のポリ袋を使って、湯煎調理するのがパッククッキングです。お湯で調理するメリットは、被災時に貴重になる水を繰り返し使うことができるところ。ポリ袋を使うメリットは、- お皿を汚さないようにできる

- ひとり分ずつ調理できる

- 温かいご飯を食べられる

- 1日分まとめて調理することもできる

などが挙げられます。

とにかく入れたら後は放置できるのがめちゃラクです。ちょっと検索すれば、結構な量のパッククッキングレシピが出てきます。しかし、よく吟味して活用する必要があります。レシピ選びのポイント- 分量はひとり分か?火の通りを早くしないと、カセットガスがいくらあっても足りないですし、取り分けるとお皿など洗い物が出たり、紙皿でもゴミが増えますので、避難期間全体のことを考えてメニューを探しましょう。

- 自宅に常備している材料か?わざわざ買ってこないと作れないメニューでは無意味ですよね。我が家の定番品で作れるものを探しましょう。

- 好みの味か?途中で味見ができない調理法です。(やれなくもないけど加熱時間が延びてしまいます)できあがってガッカリしない、無難なもの・想像がつくものを選びましょう。

これ!というのを見つけたら、とりあえずやってみましょう。というのは、マスターするにはなかなかに経験が必要なんですよね。何度やっても、最初のうちは「思ってたんと違う」ってなります。書いてる通りにしたのに、うまくいかないことが多いです。でも、だんだん慣れると失敗が減って、楽しめるようになってきます。作ってみておいしかったものは、レシピを手書きして、備蓄食材の近くにストックしていきましょう。停電したら、スマホを見ながら作れません。ネットにつながらないかもしれませんしね。一緒にやってみよう!

月イチ!オンライン パッククッキングの会(ヒラリー主催の無料部活動)を毎月11日に開催しています。平日だと、だぁれも来ないことが多いですが、それでも自分の練習のためにやっています。昨年の6月からですかね?やっていると、いろいろとわかってきて、自分のレシピも作ってみようかな?なんて思えてきますよ。料理好きじゃないんですけど。今月はたまたま祝日で土曜日ですね。ご都合のつく方は、ぜひ一緒にやってみましょう。2023年2月11日10時30分からです。

私が作るメニューはこちら2023年2月11日のレシピ紹介参考に、過去作ってみたレシピも見てみてください。この中からチャレンジするメニューを選んでみてもいいですね。ただし、初期は私もいまいちよくわかっていなくて、先ほど挙げた条件に合わないものをピックアップしていましたので、ご注意くださいね。こうしてサバイバルクッキングを練習しているので、いわゆる非常食を大量に買い込まずとも、息子たちを飢えさせずに乗り切れると思っています。非常食って、高いのにおいしくない率が高いですよね。だったら、停電しても、冷蔵庫の物と常備のものを上手に使って、家族を食べさせられるように練習しませんか?と思っています。1度どんなものか?無料ですので参加してみてください。↑こちらからお申込みくださると、当日のZoomURLをお知らせするメールが届きます。みなさまのご参加、お待ちしております。では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講です。お申込み受付は3月より開始いたします。今しばらくお待ちください。 -

ローリングストック わが家の場合

いつもご覧いただきありがとうございます!

被災時の備えとしてもおススメしました、ローリングストック

なぜやるのか?について以前の記事はこちらそして本日はわが家の実例

まず、私は見えていないと忘れるタイプです。

そして子どももまだ成長過程にあり、見えていないと存在しないと思ってしまうことが多々あります。ですから、食材の備蓄は、基本的にキッチン・ダイニングエリアに集中して保管しています。キッチン・ダイニング

レトルト・缶詰・乾物・パンなど 冷蔵庫の隣の棚、オレンジの囲み部分が、子どもたちも自由に食べてよい保存食を入れてあるBOXです。COMOの長期保存パンは便利です。朝食にもおやつにもなっています。

冷蔵庫の隣の棚、オレンジの囲み部分が、子どもたちも自由に食べてよい保存食を入れてあるBOXです。COMOの長期保存パンは便利です。朝食にもおやつにもなっています。

中身はほとんど生協ですな…(笑)。その他乾燥野菜、ふりかけ、韓国のりなどのBOXと、おやつのBOXがあります。そしていわゆる非常食はこちら

中身はほとんど生協ですな…(笑)。その他乾燥野菜、ふりかけ、韓国のりなどのBOXと、おやつのBOXがあります。そしていわゆる非常食はこちら IKEAのワゴン、RÅSKOG(ロースコグ)の下段、白い囲み部分に置いています。

IKEAのワゴン、RÅSKOG(ロースコグ)の下段、白い囲み部分に置いています。

買ったのも、防災イベントでもらったのもありますが、いわゆる非常食というのはこれくらいしかありません。パックのご飯なんて大して日持ちしませんしね。緊急的にハラヘリータ怪獣(息子たち)が出現した時用です。(思春期あるあるですよね)勝手に食べてもらわないと意味がないので、こちらはすべて調理方法を教えてあります。うちに非常食が少なくてもあまり不安がないのは、毎月開催しているこちら月イチ!オンライン パッククッキングの会(ヒラリー主催の無料部活動)で、いつもサバイバルクッキングを練習しているからです。停電しても、冷蔵庫の物と常備のものを上手に使って、家族を食べさせられるという自信が多少あります。よかったら毎月11日にやってますので、1度どんなものか?参加してみてください。

買ったのも、防災イベントでもらったのもありますが、いわゆる非常食というのはこれくらいしかありません。パックのご飯なんて大して日持ちしませんしね。緊急的にハラヘリータ怪獣(息子たち)が出現した時用です。(思春期あるあるですよね)勝手に食べてもらわないと意味がないので、こちらはすべて調理方法を教えてあります。うちに非常食が少なくてもあまり不安がないのは、毎月開催しているこちら月イチ!オンライン パッククッキングの会(ヒラリー主催の無料部活動)で、いつもサバイバルクッキングを練習しているからです。停電しても、冷蔵庫の物と常備のものを上手に使って、家族を食べさせられるという自信が多少あります。よかったら毎月11日にやってますので、1度どんなものか?参加してみてください。

レシピも(探してきたものですが)公開しています。また、週末の昼食など、日常的に自由に食べてもいいエリアはこちら

冷蔵庫の冷凍スペースです。レンチンか、お湯調理のものを常備しています。うどんの横のシルバーの保存袋は、食パンを2枚ずつ入れたものです。これがあることで、体調不良で夕方寝込んでても、「お腹すいたー!ごはんまだー?」なんてことがありません。息子たちは「おかーさんは無理そう」と判断したら、各自食事を準備して食べています。ミールキットがある時はそれを作っていることも。私がほんとにラクになってきました。献立用の冷凍ものは、別の冷凍庫に仕舞っていますので、「使おうと思ってたのに食べられてしまった!」ということはありません。水なども、本来はキッチン・ダイニング1か所に集約して保管できるといいのですが、隣の元和室クローゼットに仕舞っています。

冷蔵庫の冷凍スペースです。レンチンか、お湯調理のものを常備しています。うどんの横のシルバーの保存袋は、食パンを2枚ずつ入れたものです。これがあることで、体調不良で夕方寝込んでても、「お腹すいたー!ごはんまだー?」なんてことがありません。息子たちは「おかーさんは無理そう」と判断したら、各自食事を準備して食べています。ミールキットがある時はそれを作っていることも。私がほんとにラクになってきました。献立用の冷凍ものは、別の冷凍庫に仕舞っていますので、「使おうと思ってたのに食べられてしまった!」ということはありません。水なども、本来はキッチン・ダイニング1か所に集約して保管できるといいのですが、隣の元和室クローゼットに仕舞っています。クローゼット

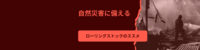

水・野菜ジュース

水は500㎖程度を1ケース程度、2ℓを5ケース程度、常にストックしています。長期保存水じゃなくても、2年くらいは猶予があります。夏の時期にここから持ち出して行くと、ワンシーズンで入れ替わります。出先でジュースを買うより健康的で安いです。あ、うち、お茶は沸かしません。水筒の茶渋を洗うのがめんどいという息子たちは、お茶ではなく水を入れて登校しております。生協で注文しているので、玄関まで持ってきてくれますから、障害ある私でもローリングストックが維持できます(運べなくはないけど、無理はしない)。ネットで注文するのもいいですよね。野菜ジュースも買い置きしています。給食のある子どもより、適当な昼食を摂りがちな母にこそ野菜の栄養が不足するのでは?と思って、ここしばらくカゴメ「つぶより野菜」を毎朝飲んでいます。給食がない日の子どもたちには、ミックスキャロットを飲ませています。被災時に備えては、ミックスキャロット缶を備蓄しています。

水は500㎖程度を1ケース程度、2ℓを5ケース程度、常にストックしています。長期保存水じゃなくても、2年くらいは猶予があります。夏の時期にここから持ち出して行くと、ワンシーズンで入れ替わります。出先でジュースを買うより健康的で安いです。あ、うち、お茶は沸かしません。水筒の茶渋を洗うのがめんどいという息子たちは、お茶ではなく水を入れて登校しております。生協で注文しているので、玄関まで持ってきてくれますから、障害ある私でもローリングストックが維持できます(運べなくはないけど、無理はしない)。ネットで注文するのもいいですよね。野菜ジュースも買い置きしています。給食のある子どもより、適当な昼食を摂りがちな母にこそ野菜の栄養が不足するのでは?と思って、ここしばらくカゴメ「つぶより野菜」を毎朝飲んでいます。給食がない日の子どもたちには、ミックスキャロットを飲ませています。被災時に備えては、ミックスキャロット缶を備蓄しています。 理由は保存期間の違い。紙パックは半年、缶は2年です。一般的な野菜ジュースも、多くは缶の方が長期的に保存できますので、家庭のニーズに合わせてどちらか準備されるとよいかと思います。ちなみに、下のケースの中には、使い捨ての食器など、日用品の備蓄を入れてあります。日用品の備蓄や、横に置いてある茶色い持ち出しリュックの中身も、後日ご紹介しようと思います。水を段ボールから出して、ケースで保管しているのは、理由があります。それは、段ボールにGの幼虫がいたり、卵が産み付けてあることが多いという情報を知ってしまったためです。ですから今ではほどんどの段ボールを、届いたらすぐに中を出して、捨てに行っています。本当はミッキャロ缶もパックの箱も、別ケースに入れ替えたいんですが、ちょうどいいケースを見つけられておらずそのままなんです。早くなんとかしたい…。というわけで、我が家のローリングストック保存・活用方法、いかがでしたか?写真ばっかりになりましたが、こういう方法もあるねんで、という参考になりましたらうれしいです。手作りでなければ!とか、手抜きは悪だ!とか、自分に呪いをかけて苦しんでいる方がまだまだ多くいらっしゃいますが、そんなことでは子育てに余裕が生まれませんし、自分の時間も増えません。私のローリングストックは、自分がラクする仕組みでもあります。・まとめ・災害時に限らず、もしお母さんがしんどくて寝ていても、帰宅が遅くなっても、子どもが自分でごはんを食べられる仕組みは、お互いにとって幸せです。ゆるくラクに続けられる、楽しい毎日を送っていただけたらと願っています。では、またー。

理由は保存期間の違い。紙パックは半年、缶は2年です。一般的な野菜ジュースも、多くは缶の方が長期的に保存できますので、家庭のニーズに合わせてどちらか準備されるとよいかと思います。ちなみに、下のケースの中には、使い捨ての食器など、日用品の備蓄を入れてあります。日用品の備蓄や、横に置いてある茶色い持ち出しリュックの中身も、後日ご紹介しようと思います。水を段ボールから出して、ケースで保管しているのは、理由があります。それは、段ボールにGの幼虫がいたり、卵が産み付けてあることが多いという情報を知ってしまったためです。ですから今ではほどんどの段ボールを、届いたらすぐに中を出して、捨てに行っています。本当はミッキャロ缶もパックの箱も、別ケースに入れ替えたいんですが、ちょうどいいケースを見つけられておらずそのままなんです。早くなんとかしたい…。というわけで、我が家のローリングストック保存・活用方法、いかがでしたか?写真ばっかりになりましたが、こういう方法もあるねんで、という参考になりましたらうれしいです。手作りでなければ!とか、手抜きは悪だ!とか、自分に呪いをかけて苦しんでいる方がまだまだ多くいらっしゃいますが、そんなことでは子育てに余裕が生まれませんし、自分の時間も増えません。私のローリングストックは、自分がラクする仕組みでもあります。・まとめ・災害時に限らず、もしお母さんがしんどくて寝ていても、帰宅が遅くなっても、子どもが自分でごはんを食べられる仕組みは、お互いにとって幸せです。ゆるくラクに続けられる、楽しい毎日を送っていただけたらと願っています。では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講です。お申込み受付は3月より開始いたします。今しばらくお待ちください。 -

リユース レンタル向きのアイテムとは?乳幼児グッズ

いつもご覧いただきありがとうございます!

今日は意外なものまで借りれちゃう、レンタルサービスのご紹介。

所有orレンタル どっちがおトク?

買うか借りるか?住まいを検討する際には、みなさん必ず悩んでみた経験がおありかと思います。賃貸と持ち家、それぞれメリットとデメリットを比較検討しますよね。最近は住まい以外にも『借りる』という選択肢がとてもたくさんに増えています。『ものを持つこと』に慎重になっている人が多いのかな?お金の使い方をより厳しくしているのかもしれませんし、まとまった金額の支払いに抵抗感を持っているのかもしれません。「いきなり買って失敗したくない」という声もよく聴きます。- 使う期間が短いから…

- ほしいけど、買う前にちょっと試せたらなぁ…

- 高いからサブスクサービスとかないかなぁ?

なんていう『もの』や『こと』、実はいろいろありますよね。買うのもいいけど、一旦レンタルサービスで試してから買う、というのが最近の流れです。というわけで、「こんなのも貸してくれるの?」「確かにこれは借りた方がいいよね!」買わずに借りるというものを見つけていただけたらと思います。乳児期

ベビー用品は、使用期間のごく短いものが非常に多いです。雑誌なんかに書いてあったから、と買ってみたけど、結局ほとんど使わなかった…というものもけっこうあります。家庭にも、好みにもよりますので、身近な先輩に経験を聴けるといいんでしょうけど、なかなかそうもいかない場合もあります。ですからほんとの乳児期に使用するものは基本、借りるというのでよいのではないか?と思います。(衛生用品を除く)たとえば- ベビーベッド

- メリー

- ベビーサークル

- バウンサー

- 沐浴グッズ

- おしりふきウォーマー

- ベビーモニター

など。どのくらいの期間使うかは、家庭によります。買ってみたけどライフスタイルに合わなかったということが実に多いですし、使う期間も半年以内だったりします。手放す時もことを考えても、借りる選択肢を考慮に入れることは現実的かと思います。幼児期

幼稚園・保育所でのお昼寝用に使う、お布団。まぁまぁ粗相します。管理が大変ですので、可能であれば、リースを選択できる園ではそちらをご利用ください。

お下がりをもらえるなら、ぜひ活用してください。あと、おもちゃ。適齢期がさまざまで、私も最初、どれを選んだらいいか分からなくて困りました。かと言ってあれもこれも買えませんよね。保管場所も必要です。そんなご家庭向けに、今はおもちゃのサブスクもあるようです。キッズ・ラボラトリーなどがあります。

参考にしてくださいね。家電・家事用品についてはまた次回!自分を知る

モノと向き合う時に大切な視点です。

モノをお勧めしておいてなんですが、買う前によくよくご自分の分析をなさって、本当に気に入ったものに囲まれた、納得のいく暮らしをしていただけたらと願っています。

購入の際にはぜひ、処分方法もご確認ください。処分が手に負えない可能性があるなら、やめておくことも選択肢です。

私もサポートいたしますので、お気軽に ご相談 お申し込みフォームから30分無料相談をご活用くださいね。

私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講です。お申込み受付は3月より開始いたします。今しばらくお待ちください。 -

子どもが「自分で!」と言ったとき 小3次男の場合

いつもご覧いただきありがとうございます!

あなたは、子どもが「やりたい!」「自分で!」と言った時、「いいよ~。」と言えるでしょうか?

年齢や内容にもよると思いますが、「どうぞ!」と言える余裕を持ちたいですよね。なんでもやらせたい。でも…

親の側にその余裕、ある?

息子が小さい時、「やりたい!」と言った彼に対し、私はなかなか「いいよ」も「どうぞ」も言えませんでした。別居しても離婚成立しても、婚姻期間の精神的な傷がなかなか癒えず、体調不良で働けなくて情けなくて申し訳なくて、不安と焦りで常にピリピリイライラしてました。気持ちに余裕は皆無。実家からは断絶を言い渡されて、何があっても完全ワンオペだし、時間の余裕もなかったです。なので、子どもにやらせると「余計時間かかる」とか「どうせ私が後始末する羽目になる」とか考えて、「また今度ね」とか言っちゃってました。自分に余裕がないことによって、子どもたちがチャレンジする機会を奪っていないか?先回りしすぎて、安全に失敗させられていない自分は、「完全にダメ親じゃ…」と責めていました。「自分で!」は自立に必要

『自分でやって、できた!』という経験や実績はめちゃくちゃ大事ですよね。

こういう幼児期からの積み重ねが、小学校以降も『自分で課題を見つけて、対策を考えて、計画して、実行する』という力になっていきます。まぁ、このブログを読んでくださっているあなたはきっと、そんなことはよくご存じかと思います。わかってはいるけど、「どうしたらそんなことができるのか?」に苦しんでいるんでしょう。- いかに子どもを安全に、安心して失敗させられるか?

- 「もう!だからゆったやん!」といった否定的な言葉を極力発せずに、見守って後始末に備えられるか?

これが大変なんですよねー、ほんとに。

私の、母親を丸11年と子サンプル2というわずかな症例ですが、なんとかかんとかやってきて、『ある程度の対応パターンを持っていれば、なんとかなるのでは?』と感じましたので、一部をシェアします。

余裕を生み出す対策その1

- 掃除の手間を減らす

子育てをはじめて、たぶん最初に煩わしく泣きたくなるのが離乳食ではないでしょうか。

親がスプーンで食べさせているうちはまだいいけど、手づかみで食べる段階になると、- 手が当たってぶちまけちゃう

- わざと落とす

- ポイっと投げる

なんていうことが日常になってきます。子どもに悪気は全くなく、彼らは起きてる間ずっと何かしら、自分と自分以外のものを調査し実験しているに過ぎないんですよね。自他の境界を確認し、物理法則を確認し、「ぼとっ」とか「べちゃ」っていう音を楽しんでいるに過ぎません。しかしこれ、まだ睡眠不足で気持ちが張りつめている時期には、非常にメンタルをやられます。栄養不足になってしまう、という心配をするのはオトナ。またすぐお腹すいてしまうのに、と後の予定にヤキモキするのはオトナ。せっかく作ったのに食べないなんて!と怒ってしまうのはオトナ。食べ物を粗末にしている、と思っているのもオトナ。複合的にイラっとポイントが積み重なって「もう!!掃除大変やねんから‼」と怒ってしまいます。イヤやけど、困るけど、これはもう仕方ないです。だから、ここで発想を切り替えてみるわけです。【成長に欠かせない実験ならば、盛大にやってもらったらいいではないか!】というわけで。- 掃除の手間を減らす

私は食事の時、ベビーチェアの下に100均で売ってるレジャーシートを敷いていました。

そしたら、まぁこぼしても、着替えさせてシートをお風呂でジャーっと流したら終わります。畳の隙間、フローリングの隙間に食べ物が入って泣きながら掃除する、っていうこともなくなります。徐々に成長していく様子を、「いかにおもしろがれるか?」という視点で見てみると、また違ってきますよね。そして。小学生になったからといって、別にこぼさなくなるわけではありません。牛乳やらみそ汁やら、食卓の「そこに置いてたら倒すで!」っていうところにコップやお椀を置くじゃないですか。それで案の定「あーあ!」ってなります。今はもう、いちいちレジャーシートを敷いてはいないので、どうやって「イラっ!」とするところを回避しているかと言うと、こちら WIPE 3in1Amazonでは2023年1月22日現在取り扱いがなくなっていますね。クラウドファンディングで見つけて買ってみたこちらの掃除機を、幼児から小学生までのご家庭に超おススメしています(今は類似品も増えてきました)。前進で掃除機、後退でモップ掛け、ドックに戻せば本体の清掃と充電ができます。みそ汁の汁も具も一気にふき取りできますし、牛乳の雑巾を何度も絞ってゆすぐことも不要ですので、後始末の疲労感がかなり軽減できますよ。子どもたちもこれの使い方を知っているので、もしこぼしてしまっても本人が持ってきて掃除してくれますから、「どうぞご自由にやっちゃってー」という感じです。器が割れてしまった時は『形あるものはいつか壊れる』と繰り返し言って、先に怪我がなかったかの確認をするようにしています。まだ危ないので、私が後始末をしますが、必ず横でやり方を学ぶように言ってます。今までに、地道に繰り返し教えてきて、彼らができるようになってきた、という結果があるので、『ミスしてもこれは教える機会』という受け止め方に変えてこれたんじゃないかなと思っています。とても時間がかかりましたけど、どちらかというとそれは、子どもの側の問題ではなく、私の方。余裕を持つまでの意識改善が大変でした。

WIPE 3in1Amazonでは2023年1月22日現在取り扱いがなくなっていますね。クラウドファンディングで見つけて買ってみたこちらの掃除機を、幼児から小学生までのご家庭に超おススメしています(今は類似品も増えてきました)。前進で掃除機、後退でモップ掛け、ドックに戻せば本体の清掃と充電ができます。みそ汁の汁も具も一気にふき取りできますし、牛乳の雑巾を何度も絞ってゆすぐことも不要ですので、後始末の疲労感がかなり軽減できますよ。子どもたちもこれの使い方を知っているので、もしこぼしてしまっても本人が持ってきて掃除してくれますから、「どうぞご自由にやっちゃってー」という感じです。器が割れてしまった時は『形あるものはいつか壊れる』と繰り返し言って、先に怪我がなかったかの確認をするようにしています。まだ危ないので、私が後始末をしますが、必ず横でやり方を学ぶように言ってます。今までに、地道に繰り返し教えてきて、彼らができるようになってきた、という結果があるので、『ミスしてもこれは教える機会』という受け止め方に変えてこれたんじゃないかなと思っています。とても時間がかかりましたけど、どちらかというとそれは、子どもの側の問題ではなく、私の方。余裕を持つまでの意識改善が大変でした。余裕を生み出す対策その2

- 『失敗しても、そうは死なん』という心持ち

最初は「きちんと育てなきゃ!」と張りつめていると思いますが、徐々に(いい意味で)テキトーになっていけた方が、親も子も健康的に成長できる気がしています。

- 本当の危険

- 命にかかわること

- 暴力に晒す

こういったことからは断固守るべきですが、そうでないことは「そう簡単には死なん」と思って取り組ませてもいいと思います。・階段3段上から飛び降りる

・牛乳パックを切り開く

・包丁を使わせるちょっと危ないかもな、と思うことを「やりたい!」と言ってきた時に備えて、こちら側が予め対応をシミュレーションしておけば、「よし!やってみ!」と言えるんじゃないでしょうか。こんなことを言うとアレですが、仮に指を切断してしまったとしても、氷で保存して救急に持っていけば吻合してくれますし、最悪つながらなくても私が普通に生きています。大丈夫です。死にません。全く危険は伴いませんでしたが直近の我が家の例を。うちの息子たちは、日頃あまり病院のお世話になることがありません。

病院に行かねばならぬほどの病気やケガが少なくて、非常に助かっております。

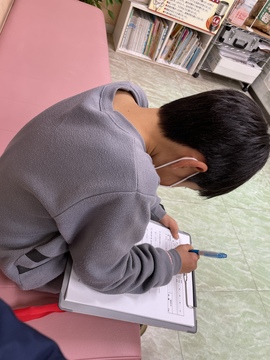

ですから、次男は鈴鹿でのかかりつけ医もかかりつけ薬局も特になく、最近まで過ごしておりました。しかし先日「頭が痛い」「ガンガンしている」「2日間ずっと続いている」と申しましたので、念のため長男のかかりつけ医を受診しました。私も長らく頭痛に悩まされておりますので、医師が言うには「まぁ同様に偏頭痛だろう」ということでした。「これって遺伝するのかしら?」と思いながら、彼に付き合い方を伝授したのであります。痛み止めを処方してもらったので、最寄りの薬局に行きますと、初診(薬局も初診って言うかな?)です。問診表的なものを記入しなければなりません。さっきも病院で書いたし、めんどくさいなぁ、と思って受け取ると彼が「自分で書く!」と言いました。住所わかってんのかいな?私の携帯番号覚えてないやろ?と内心思いましたが「じゃあよろしく」と渡しました。 彼は名前と生年月日を書けました。そして、他にどんなことを質問されるのかを知ることができました。自分が把握していなければならない項目を学びました。自分で書けなかった項目は、「あと書いてください。」と言って頼んできました。「そりゃそうだ」「まぁ、こんなもんよね。」と、こちら側も受け止める準備があったので、イラっとすることもなく「はい」と引き継ぎました。「どうぞ」「書いてみ」と言えた自分にも満足できました。ごく簡単な一例をご紹介しましたが、こういうことから任せていくのもいいのではないでしょうか?たとえ書き損じても紙をもらえばいいだけだし、気楽ですよね。・まとめ・年齢と成長に応じて、「いいよ」と言えることは異なりますが、成長段階を踏まえて、「うちの今の状況ならここまでは許せる」というラインをあらかじめ定めておくとよいのでは?と思います。プチチャレンジ、たくさんさせてあげられるといいですね!

彼は名前と生年月日を書けました。そして、他にどんなことを質問されるのかを知ることができました。自分が把握していなければならない項目を学びました。自分で書けなかった項目は、「あと書いてください。」と言って頼んできました。「そりゃそうだ」「まぁ、こんなもんよね。」と、こちら側も受け止める準備があったので、イラっとすることもなく「はい」と引き継ぎました。「どうぞ」「書いてみ」と言えた自分にも満足できました。ごく簡単な一例をご紹介しましたが、こういうことから任せていくのもいいのではないでしょうか?たとえ書き損じても紙をもらえばいいだけだし、気楽ですよね。・まとめ・年齢と成長に応じて、「いいよ」と言えることは異なりますが、成長段階を踏まえて、「うちの今の状況ならここまでは許せる」というラインをあらかじめ定めておくとよいのでは?と思います。プチチャレンジ、たくさんさせてあげられるといいですね!

私の経験があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講です。お申込み受付は3月より開始いたします。今しばらくお待ちください。 -

私の終活 ひとり親の置かれている状況とは?

いつもご覧いただきありがとうございます。

今日は、私も自分ごととしてしっかりと対処しなくてはいけない、ひとり親の終活について。ひとり親家庭の実際

厚生労働省による、【令和3年度全国ひとり親世帯等調査】の結果が昨年末に公表されました。まだ集計結果だけで、詳しい分析などをされている情報は見つけられませんでした。

私に解析能力があるのかどうか…?気になった数字をひろってみたので共有しますね。日本の全ひとり親家庭を調査したものではなく、一部の家庭のお話ですので、捉え方も参考程度ですが、直近の実態がある程度わかるのではと思います。労働状況

離婚前の女性の就労形態は、正社員35%、パート・アルバイト50.4%で、15%程度は無職(専業主婦)でした。専業主婦から、離婚後就業された人の内訳は、正社員40.5%、パート・アルバイト45.8%、自営5.6%、派遣4.3%などとなっています。やはり正規雇用の壁は高いですね。ひとり親の父は、総数の約30%程度のようです。離婚前から働いている人がほとんどで、就労形態は正社員74.1%、自営13.9%、役員5.5%、パート・アルバイト3.2%など。副業をしている人の割合は、父7%、母7.8%と、意外にも低かったですが、その分その方たちは壮絶であることが考えられます。帰宅時間の平均についても調査されております。興味深い。平均帰宅時間 ~18時まで 18~20時 20~22時 22~24時 深夜・早朝 不定 ひとり親 父 24% 45.5% 13.5% 3% 2.4% 11% ひとり親 母 36.7% 43.7% 5.8% 1.5% 1.8% 9% 低収入

多くのひとり親は、1馬力のワンオペ暮らし。特に母については非正規雇用が過半数で、平均的な1馬力に満たない人がいる。帰宅時間からは、あまり残業する人がいないようにも見えます。ということは、収入面でどうなんだろう?父にも不利な面がありそうです。片方の親からの養育費の支払率は目を覆うばかりです(こちらも調査結果がありましたが、ここでは触れずにおきます)。男性のバックレ率がひどいので、一応は、制度としては、離婚時に未払い分を給与から差し押さえができるようになっています。この項目は、和解条項に入れるように弁護士や裁判所が勧めてくれますし、それによって守られる方もある程度いますが、そうでない場合が多いようです。制度はあっても、回収に時間がかかることから、兵庫県明石市では養育費の立て替え払いをしてくれているようです。全ひとり親家庭の子どもが、こうした制度で生活の保障を受けるべきだと思いますが、国は全然やらないんですよね。コミュニティとのつながり

未婚・死別・DV・離婚。ひとり親になった過程もそれぞれに、いろんな理由があります。離婚の場合は、「『呑む・打つ・買う』でもないのに、我慢が足りない」と言われたり(いつの時代かと思うけど、これは平成。私の実体験です)、「子どものためにもう何年かがんばってみたら?」「いい人そうに見えるやん。何が不満なの?」「(子どものために)復縁したらと思って、(独断で)あなたの居所を教えておいた」という親戚(なんですって!!!!即座にその方との絶縁を決めました。これらも全て実体験です)。などなど。上記のような、「良かれと思って」言われる言葉に、どれほど傷つき恐怖したことか。自分を理解してくれる味方だと思っていた周囲からの厳しい批判を浴びたり、それによって疎遠になり、精神的に不安定になったり、病気になったりする人もいます。未婚の場合でも同様に、周囲に理解されず、実親とも断絶するパターンがありますね。そしてその傷を癒す間もなく、子育てのために必死のフル回転を続けて、体力もメンタルもギリギリ、という人がいます。DVで離婚する時、相手に居所を知られたくない!と身を潜めて生活する場合があります。その場合は、地域ともつながりを作ることが難しくなります。当然ですが、困りごとを抱える人もいます。どんなことで困っているか?調査項目がありました。※複数回答

家計管理に困っている人が多いようです。ひとり親の困りごと 住まい 仕事 家計 家事 健康 親族の健康

介護母 32.5% 45.9% 70.5% 15.5% 37.8% 21.3% 父 17.6% 33.6% 54.4% 35.6% 35.8% 26.9% 今の時代、両親ともに揃っていても、家計は厳しく、教育費はいくらあっても足りないですよね。ひとりだと尚更。相談相手がいるか?という調査もされています。

女性の方が関わりを作りやすいんでしょうか?誰かしらに相談できるという人が多いですね。(私は何を言われるか怖くて誰にも言えなくなりました。周りはみんな幸せそうに見えましたし、辛い話なんて聞かせたくなかったです。)相談相手の有無 あり なし 「なし」のうち「ほしい」 母 78.1% 21.9% 58.1% 父 54.7% 45.3% 47.6%

この、「相談相手がほしい人」の困りごとを一番に訊きとって解決しないといけないと考えられます。相談相手がほしい人の困りごと 住まい

仕事 家計 家事 健康 親族の健康

介護

母 42.8% 55.9% 77.5% 23.5% 50.7% 26.1% 父 23.1% 46.9% 60% 47.5% 41.9% 30%

どこの誰に何を言ったらいいか、わからなくなっていることがあるからです。「こういう社会福祉にライフオーガナイザーが関われたら、一番効果的なのになぁ」と思いますし、私にできることがあったらいいのに、と思いますが、なかなか現状は難しいです。と、前置きでこんなに長くなってしまいました。伝えたいことが多すぎます。次回に続きます。私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。