ライフオーガナイザー

- ひとり親が子供を残して泊付き出張するための仕組み作り その3

- ひとり親が子供を残して泊付き出張するための仕組み作り その2

- ひとり親が子供を残して泊付き出張するための仕組み作り その1

- ようやく現地参加!日本ライフオーガナイザー協会カンファレンス in広島 2022

- 久しぶりの集合!LO名古屋23期会

- 収納スタイル変更!キッチン&リビング 破棄苦労編

- 追追記アリ 戸籍の郵送請求をやってみた~終活講座で得た情報から

- 【子育て】トハ 是即ハチ 人間修行ナリ…

- 私って、そう感じてもらえてるんだ(照)

- 捨てるのもったいない! まだ使いたい 逆さ傘

-

ひとり親が子供を残して泊付き出張するための仕組み作り その3

いつもご覧いただきありがとうございます!

ひとり親なのに、平日に、2泊3日で、小学生の息子たちを置いて家をあけるチャレンジ。

前々回はこちら→ひとり親が子供を残して泊付き出張するための仕組み作り その1

いずれひとり立ちせねばならない彼ら。生活面での私の関わりを減らしていきたかったので、以前から子どもたちが自分でやる範囲を徐々に広げてきました。今回もその続きです。前回も出しました、私の気がかり(解決したい)順です。- 不在の間、いくら散らかってても知らんけど、私が帰宅するまでに片づけ終わっててほしい(疲れて帰るから、汚いとブチ切れてしまう可能性大!と宣言(笑))。

- 必ず電気ガスを消して、カギをかけて、外出してほしい(カギ失くさないで!も切実)。

- スイミングの日だけは入浴して洗濯してほしい。

- 食事は摂ってほしい(=使った食器を洗って仕舞うのもセット)。

今回は第3位【スイミングの日だけでいいからお風呂入って、水着などを洗濯して干しておいてほしい】です。私が「どうしても入浴と洗濯を!」と思うのは、その昔。

私も小学生の頃にスイミングに通ってました。しかし当時、度々シラミに感染して、家族全員大変な目に遭ったからなんです。今は当時よりも衛生的に運営されているんでしょうが、水を介した感染症は結構多くあります。なので、帰宅したら真っ先に入浴してもらっています。それで、私が不在の間も、いつもと同様に、清潔にしてほしいと伝えました。また、先ほどの衛生的な部分からも、水着やタオルは洗濯しておいてもらいたいと伝えました。(私が帰宅したら洗濯物がどんと3日分!というのもちょっと辛いので)元々うちは、入浴前でなく、入浴後のお湯を落としたタイミングで掃除をしています。浴槽も、垢がこびりついてからよりも使用直後の方が簡単に取れます(寺島進サマCMの浴室用洗剤は30秒待つだけでこすらず流すだけ!私はゴシゴシする作業で手指に負荷がかかりすぎるので、こういった商品を積極的に使用しています)。髪を乾かしている間に終わるので、全然面倒でないです。これも、ずっと以前から一緒にやっていることで、洗剤が変わった時に使い方をレクチャーする程度で定着しています。洗濯は、これまであまりさせることもなく、また息子たちもやってみようという姿勢でもなかったので、特に教えていませんでした。干し方とか、私が追求して『一番効率や仕上がりに納得できる方法』があるので、それと違う干し方をされるとちょっと嫌、っていう気持ちもありまして、洗濯キライ(これは先日指摘されてようやく知ったことです)なのにずっとひとりでやってきました。これを教えなあかん、と気づいたのが2か月前くらい。うちは元々、夜洗濯して、洗面所に干して除湿機で乾燥させています。まず洗剤を投入する量がわかるかどうか?から確認しました。洗濯機の投入量目安表示を見て、アタックの何プッシュ分になるか、が計算できるかどうか?数回やってみて、「あ、わからないんだな」ということがわかったので、ピータッチ(ラベルライター)で換算表を作って洗濯機に貼りました。次は干し方です。道具というかハンガーやピンチハンガーの使い分けについて説明し、私の作業を見せました。翌日、息子にやらせてみて、そのまま乾燥。翌朝、乾いた洗濯を見て思うことを言ってもらいました。「乾いてないところがある」「タオルやシャツが歪んでいる」どうしたらいいと思う?「間隔を空ける」「まっすぐになるようにする」いいね!じゃ、よろしく!となりました。しかし帰宅してみたら、二人で協力するはずが、小3次男だけががんばっていた、ということが分かり、とても残念ではありましたが、まぁ予想通りでした。

いっぱい褒めて感謝しましたよ。という感じで、「出張だから急にいろいろやりました」ということではなく、徐々に、試行錯誤しながら手放してきた、という経緯があっての、泊付き出張でした。多くのお母さんが思っているよりも、「私しかいないし!しょうがないから私がやらなきゃ!」っていうことは、案外少ないものですよ。さて、次はようやく最終回?最も反省の多い天災発生時の対応についてです。ご覧くださりありがとうございました。私の経験があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

今日のよかった

クリスマスイブでした。

恒例のフライドチキンとピザ、ケーキで満腹満足でした。

さて、プレゼントはあるのかな…?よりよく生きるための終活講座 season2お申込み受付中です!(2023年4月よりseason3を開講します)

2022年10月21日(金)よりスタートしています。

今からでも年間受講が可能です。開催済の講座を動画でご覧いただけますし、2023年1月13日の第4回から合流していただくことも可能です。

また、今後の開催日程より興味のあるトピックだけを選んでの単発受講も可能です。 -

ひとり親が子供を残して泊付き出張するための仕組み作り その2

いつもご覧いただきありがとうございます!

ひとり親なのに、平日に、2泊3日で、小学生の息子たちを置いて家をあけるチャレンジ。

前回はこちら→ひとり親が子供を残して泊付き出張するための仕組み作り その1

いずれひとり立ちせねばならない彼ら。生活面での私の関わりを減らしていきたかったので、以前から子どもたちが自分でやる範囲を徐々に広げてきました。今回はその続きです。みなさんご自分の不在にあたって、残る家族の生活上、一番気になるのは何でしょう?食事?

防犯?ちゃんと起きて登校できるのかどうか?他に保護者がいたとしてもまぁ、全部気がかりですよねー。

そこで私は優先順位をつけました。- 不在の間、いくら散らかってても知らんけど、私が帰宅するまでに片づけ終わっててほしい(疲れて帰るから、汚いとブチ切れてしまう可能性大!と宣言(笑))。

- 必ず電気ガスを消して、カギをかけて、外出してほしい(カギ失くさないで!も切実)。

- スイミングの日だけは入浴して洗濯してほしい。

- 食事は摂ってほしい(=使った食器を洗って仕舞うのもセット)。

え!ごはんそんな下⁈と思われるでしょうか。いろいろご意見はあるかと思いますが、そもそも彼らにとって食事は優先度が低いのです(お腹がすいても遊びが優先します)。これは以前からなんですね。休日や長期休暇の昼食問題が、世の多くの親(主にお母さん)を煩わすかと思います。が、私はかなり以前から「自分がしなきゃ!」という感じでの調理は、基本しない方針でやってきています。自分が「焼うどん食べたい」ってなって作る時は、「食べる?」と声を掛けて、「食べる!」と言ったらついでに作る、とかそんな感じです。遊びに夢中で、(頼まれてないけど)せっかく作った昼食を全然食べに来ない、ということが頻発して、私がキレる、ということが度々あった、という学びから適応する形になっています。あの人たちは、ほんとに宇宙人なので、もうしょうがないですし、熱中できるものがあるのはいいことですよね、と思うことにしています。かと思うと、10時半に「お腹すいた」とかいう人もいますので、いちいち合わせていられないですよ全く。

ということで、それぞれが好きなタイミングで食事を摂れる仕組みづくりをすることにしました。(この経緯は確か昔アメブロに書いた気もする)食品ストックの種類を変え、保管場所を明確にし、夕食材料との区別をしっかりはっきり分けるようにしました。(勝手に食べられては、献立が狂ってしまいますからね…)あ、昼食はセルフですが、夕食は基本的に作っておりますよ(笑)。さてまだ原始人の彼ら、火をコントロールする術が身についていないので、基本的にはレンチン食品を主にストックしています。冷凍、レトルト、お湯調理(電気ケトル)、と言ったところが中心です。

保存形態に合わせて、一度は必ず、一緒に裏面の取説を読み、一緒に作っています。食べる方法がわからなかったら困りますよね(笑)。今回は昼食と違って夕食なので、ちょっと栄養バランスも気にしてみて、冷凍のお弁当タイプも準備しておきました。我が家はいわゆる「丁寧な暮らし」はしていません。手作りじゃない買い置きばかり。カット野菜や冷凍野菜を多用していて、食べる時に食べる分だけ作って、おかずの作り置きも採用していません。私はそれでいい、それがいいと思って暮らしています。自分に「手作り至上主義」「無農薬・無添加主義」など様々なルールを課して苦しくなって、子どもと穏やかでいられなくなるなら、本末転倒です。という考えの元、子どもとの共同生活を運営しています。自由に食べていい常温保存ボックス、自由に食べていい冷蔵庫の引き出しを共通認識として持ち、もしどうしてもそれ以外の物が食べたい場合は許可を得る、ということにしています。コストコに行くようになってから、冷凍庫のみ別で購入したので、夕食用の要調理食材をより明確に分けやすく管理できていることも、特に問題なく運用できている点かと思います。という感じで、「出張だから急にいろいろやりました」ということではなく、徐々に、試行錯誤しながら手放してきた、という経緯があっての、泊付き出張でした。多くのお母さんが思っているよりも、「もう!私がやらなきゃ!」っていうことは、案外少ないものですよ。さて、次は洗濯の話ができるでしょうか(笑)ご覧くださりありがとうございました。私の経験があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

今日のよかった

期末の個人懇談に行ってきました。

それぞれの学校での様子を知ることができ、短い時間でも行ってよかったなと思いました。よりよく生きるための終活講座 season2お申込み受付中です!(2023年4月よりseason3を開講します)

2022年10月21日(金)よりスタートしています。

今からでも年間受講が可能です。開催済の講座を動画でご覧いただけますし、2023年1月13日の第4回から合流していただくことも可能です。

また、今後の開催日程より興味のあるトピックだけを選んでの単発受講も可能です。 -

ひとり親が子供を残して泊付き出張するための仕組み作り その1

いつもご覧いただきありがとうございます!

先日、広島に出かけたことを書きました。

ひとり親なのに、平日に、2泊3日で、小学生の息子たちを置いて家をあける。

これは、かなり難しいですし、欧米では児童虐待にあたるとされることもある、デリケートなことです。

本来なら、出張にしろ旅行にしろ、保護者が不在の場合は『シッターを雇う』というのが適切なんでしょうけど。

なにしろそこまでの予算を確保するのは大変です。

プロに頼めなくても、祖父母や近所のママ友に頼める人はそれでもいいかと思いますし。私の場合は、元夫から隠れて、というか行先を告げずに暮らしていて、彼が不意に周囲に現れることのないように、常に注意を払っています。噂話から見つかっては大変、と思い、(マンション住まいでもありますし)近所の人に聞かれても個人的なことは何にも話しません。

いつ裏切って個人情報漏洩や悪い嘘話をするかわからない、そんなことで平穏が乱されては生きていけない、という猜疑心から親しいママ友も作らず、実家も離れていて関係も疎遠。

何かしようと思ったらお金を出すしかない。という愚痴めいたことは置いといて。3日間不在だからと、急にあれこれ教えこんだわけではなくて、ずっと前から、『自立』を目的に、家電の使い方から始まり、家事の進め方や、清潔の大切さ、時間の管理などを伝えてきて、彼らがある程度やれるようになっていたからこそ、出かけられました。

まずは数年前からの私の手放しをお伝えしますね。平日ですから登校します。

毎日のことなのに彼らは段取りが悪く、ほんっとにイライラします。しかし『シングルタスクマン』なのでしょうがないのだと今はわかります。

朝からガミガミしたくないし、どうしたものかと試行錯誤を続けています。

いずれひとり立ちせねばならない彼ら。

私の関わりを減らしたかったので、自分でやる範囲を徐々に広げました。- 起床 特に起こしません。(でも長男には声を掛けることが多いですね)

- 服装 時間割に合わせて自分で選びます。

- 朝食 それぞれ好きなものを選んで食べています。

(食パン・コモのクロワッサン・切り餅・マグヌードルなど、いつも選択肢を2・3種用意) - 検温・水筒準備 各自

あとはカギをかけて出かければOK、です。登校時に施錠!という習慣をつけてもらうため、彼らから進んで、1週間ほど練習をしていました。

下校時はそれぞれカギを開けて帰宅します。

朝はいつも私の方が後から出かけるので、彼らはあまりカギをかけて出かける習慣がありませんでした。

なので、たまに私の不在時、下校後遊びに行くという時に施錠忘れが頻発したのですが…(汗)

日常に戻ったはずの今でも、次男は朝施錠して出かけます。

すぐに長男も出かけるというのに(笑)。長男は人任せなタイプで、こっちの方がかなりアヤシイことが多いです…。

かなり長くなりそうなので、あと2回くらいに分けて、どんなことを準備したか、お伝えしようと思います。私の経験があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

今日のよかった

念願の「ヨシタケシンスケ展かもしれない」に行ってきました!

すんごい量のスケッチやアイデア・メモが展示されていましたよ。

造形作品もあり、私は『ぶくぶく観音』→

が超ツボでした。買って帰りたかったです。よりよく生きるための終活講座 season2お申込み受付中です!(2023年4月よりseason3を開講予定ですコッソリ)

2022年10月21日(金)よりスタートしています。

今からでも年間受講が可能です。開催済の講座を動画でご覧いただけますし、2023年1月13日の第4回から合流していただくことも可能です。

また、今後の開催日程より興味のあるトピックだけを選んでの単発受講も可能です。 -

ようやく現地参加!日本ライフオーガナイザー協会カンファレンス in広島 2022

いつもご覧いただきありがとうございます!

2019年にライフオーガナイザーになって以来、ずっと参加したかったカンファレンス。

その年の冬はまだ子どもが幼すぎ、またファミサポに頼んで預ける費用すらありませんでした。

段取りをつけて参加できる同期や、毎年参加されている先輩方をとても羨ましく思っていました。

2020年は、感染症でオンライン開催となったので、とりあえず参加ができました。

そして懇親会のビンゴ大会でなんと、2021年の参加招待券をゲットしました!ドキドキしながら2021年の広島開催を待っていたら、またもやオンライン。

Zoomで知り会う人・リアルで会いたい人がどんどん増えるのに、会えないもどかしさを感じつつ過ごしました。

待ちに待ってついに今年、念願の対面開催が決定し、招待券を手にワクワクしつつ広島に向かいました。

平日(木・金曜日)ですので、もちろん、子どもたちは学校があります。

彼らには彼らの生活をしてもらう必要がありました。(そのことについてはまた別途記事にしますね)私が不在でも生き延びる術を仕込むべく、1か月前から準備を整え、いざ会場へ。

初めて実際に会う協会理事たちや、本部・事務局スタッフの方々や、尊敬するベテランLOのみなさま方。

画面越し、メール越しに感じていたみなさんがそこにいる。

一緒に「よりよく生きるための終活講座」を創り上げている、大事な相方のガッキーこと尾上今日子がいる!

今はオンラインで何でもできるけど、全部が代わりになるわけじゃない。

リアルというのはなんとよいものか。と改めて思いました。

カンファレンスで得るものは、知識や情報だけじゃないなっていうことを実感しました。

交流と学びの2日間の翌日。

後泊した今日は、広島在住ライフオーガナイザー 井手本亜希さん(あっきー)、片元友紀さん(ゆっきー)、植木希恵さん(きえ)の3人をツアーガイドに、宮島観光までしてきましたよ。

ツーリストにはわからない、ハズレなし、本物の宮島を堪能することができました。

きえらーのメンバーとも対面出来て、ワイワイキャーキャー、たくさん笑った1日でした。

今回出会ったすべての方々と、留守番をがんばった息子たちに大感謝です。

ありがとうございました!

ほんとにステキなステキなライフオーガナイザーたち。

世界中がライフオーガナイズを知る人ばかりになったら、きっと「フェアトレード」「争い」「いじめ」なんていう言葉はいずれ過去のものになるだろうと考えます。

自分を、他人を、当たり前に尊重する、ステキなライフオーガナイザーに、あなたもなりませんか?

単なる片づけサポートに留まらない、人生を変えるスキルが身につきます。今回とってもとってもうれしい再会がありました。

カンファレンス会場で、ひとりの方が私に声をかけてくださいました。

別の講座の受講生同士として数年前に出会っていたその方。

席次表に、同姓同名があることには気づいていましたが、まさかご本人だとは思いもせず。

しかも私を覚えていてくださって、会いたいと思っていてくださったこと、そこにいらっしゃるということはライフオーガナイザーになられたということ、遠い広島まで参加に来られたことなど、たくさんのうれしい!が重なって、ちょっと泣きそうになりました。

三重県のオーガナイザーが減ってしまって、訪問片づけサービスを提供するのが難しい状況になっていますが、こうして仲間になってくださる方が増えると、凹んでないでもっとがんばろう!と思えます。

ぜひぜひ、あなたもご一緒に!私の経験があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

今日のよかった

よかったのかどうなのかは不明ですが、3日間で出会った方々ほぼ全員に、「ヒラリーちっちゃ!」と言われました。

オンラインでしゃべっている印象と、実物のサイズ感が、あまりに違ったようです。

インパクトを残せてよかったのか?

よかったと思うことにします。よりよく生きるための終活講座 season22022年10月21日(金)20時よりスタートしています。どちらもお申込み受付中です!

今からでも年間受講が可能です。開催済の講座を動画でご覧いただけますし、12月16日の第3回から合流していただけます。

また、今後の開催日程より興味のあるトピックだけを選んでの単発受講も可能です。 -

久しぶりの集合!LO名古屋23期会

いつもご覧いただきありがとうございます!

今日は、ライフオーガナイザー®1級講座を一緒に受講した、同期のメンバーと久々の集会(ヤバいヤツではございません)でした。

ひなちゃん主催でおうちにお招きいただき、むっちゃん、あやちゃん、めぐちゃん、久ちゃんと話題飛びまくりで笑いまくりの、濃い時間を過ごしました。

ランチ持ち寄りであれやこれや、しゃべりも飲食も止まらない(笑)今現在、みんながライフオーガナイザー®として活動しているわけではありませんが、あの時一緒に学んだことが今の私たちを大きく変えたと思っています。どう変わったかはそれぞれ違いますが、ライフオーガナイズって、本当にみんなに自由をもたらす素晴らしい考え方だなと思っています。子どもたちも一緒に遊んだりばらけたり、思い思いに楽しんでいましたが、ひなちゃんの夫さんが主に子守を引き受けてくださったので、比較的平穏に過ごせたと思います。感謝。感染症の影響で、会うのはとってもとっても久しぶりだったり、SNSでもなかなか活動の様子が分かっていなかったり、積もる話がありすぎて、帰りの車中で「あれ?喉痛いかも?」とようやく気付くほど笑いました。

ライフオーガナイズを学んだから、お互いの考えや感じ方を尊重しつつも、率直に意見を言ったり聞いたりしあえる仲でいられるんじゃないかなと思っています。『本当に大事なものは何か?』人生でも、日々の暮らしでも、ここを軸に選択する習慣ができることで、一気に生活の質が上がるなぁと感じています。ですので、是非皆さんにもその効果を体感していただきたいと願っています。私の経験があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

今日のよかった

帰り道にCostcoに寄って、念願だった期間限定販売のローストビーフハイローラーを購入。

定番のは食べているうちにしつこく感じて飽きちゃうのですが、さすがローストビーフ!

西洋わさびが程よく効いて、いつまででも、いくつでも食べられそうなほどおいしかったです!メインサービス「コ・ドライバー」では、ライフオーガナイズの本質を感じていただけるよう、徹底的にお話を伺っています。こんなこと、聴いてもらえるのか?心配なさらずにどうぞご相談くださいね。よりよく生きるための終活講座 season22022年10月21日(金)20時よりスタートしています。どちらもお申込み受付中です!

今からでも年間受講が可能です。開催済の講座を動画でご覧いただけますし、12月16日の第3回から合流していただけます。

また、今後の開催日程より興味のあるトピックだけを選んでの単発受講も可能です。 -

収納スタイル変更!キッチン&リビング 破棄苦労編

いつもご覧いただきありがとうございます

今日はライフオーガナイズのおはなしです。

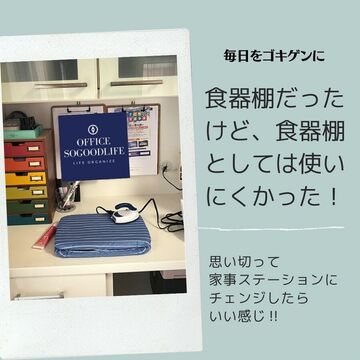

かねてより不満を持っておりましたこちらの食器棚。

一応、上下2つに分割できるようになってはおりますが、嵩高くそこそこ重い一品でございます。

画像クリックで暮らしニスタ掲載記事に飛びます。結婚した時に、電子レンジ(スチームオーブンレンジ ビストロ)のサイズだけを基準に購入したもの(W800D320H1800)でしたが、記事にも書いたように、私が入れたいものは全然うまく入れられない。そして出しにくい。

当時は収納に好みがあることも得意苦手があることも知らず、また支払い裁量のある夫に逆らってあれこれと言うこともできず。なのにこんな大きなものを、何となく購入してしまいました。そして、食器を入れるのも出すのもいちいちプチイラっとを抱えて、それでもしょうがないと諦めて使い続けていました。(別居するとき置いていくという選択肢も、今思えばあったw)

現在は大人が私だけ、誰か搬出作業を助けてくれるような人もいないので、簡単には処分できないと思って、そのまま使い続けるべく食器棚からワークステーションに用途変更しました。

それでもやっぱりスペースを取っている割にあまりモノが収まらないし、出し入れもしにくい。(購入経緯など)モノにまつわる記憶もあって、「やっぱりあんたはキライなんじゃー!」という思いが募るようになっていました。これまで何度も転居していますし、住まいによっては側背面がカビたこともあったり、傷も多くて、リサイクル店の買い取りには向かない傷みっぷり。処分費用がかかっても、今のうちにどうにかしてもう手放そう!と決意しました。

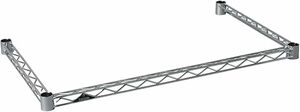

先延ばししてもいいことない、というのは終活講座を主催していてよくわかっております。 まずモノをどこにどう納めるか?を考えました。食器棚にしまっていたモノは、流しの横にある幅60㎝のスペースで使っていたドウシシャのルミナスクロム19㎜Ø(W900D350H1500)システムラックに役割を変わってもらうことにしました。各種ケースは仮置きです。今後無印のポリプロピレン引き出しを購入予定です。この棚も実は以前はTV台として使っていました。システムラック、どこにでも使いまわせて大好きなんです。単に飽きっぽい模様替え好きともいうw

まずモノをどこにどう納めるか?を考えました。食器棚にしまっていたモノは、流しの横にある幅60㎝のスペースで使っていたドウシシャのルミナスクロム19㎜Ø(W900D350H1500)システムラックに役割を変わってもらうことにしました。各種ケースは仮置きです。今後無印のポリプロピレン引き出しを購入予定です。この棚も実は以前はTV台として使っていました。システムラック、どこにでも使いまわせて大好きなんです。単に飽きっぽい模様替え好きともいうw 上のルミナスに代わるルミナス25㎜Ø(食洗器を置くので頑丈なものが必要)を新たに購入しました。(W750D450H1800)

上のルミナスに代わるルミナス25㎜Ø(食洗器を置くので頑丈なものが必要)を新たに購入しました。(W750D450H1800)食洗器を置く棚だけは、ネット仕様ではなく板仕様の棚

を追加購入しています。

を追加購入しています。ここにはさらに、下段に、(流しと面一に近い高さの)食器収納(生協で見つけました)を購入予定です。(棚の高さは移動しますよ)

なので、棚自体が揺らがないように足元にはコの字フレームさらに手前側のみ天地の突っ張りこちらは延長用ポール。棚の奥側に使用しました。 現状食器棚はこんな感じで、オープン仕様です。あさおかまみさんのキッチンに衝撃を受けて真似しました。私には扉は不要だったのだ、と気づかせてもらいました。ずっと、食器棚に扉はなくてはならないものだと思いこんでいたんですよねー。違ったけど。このパイン材の棚も、一人暮らしを始めた時から実に20年以上使用してきて劣化が激しく、棚板も数枚割れてしまったし、そろそろお役御免の時期にきています。それもあって、ルミナスの下に食器収納を準備しようと思った次第です。食洗機の下に収納を配置すると、動線も最短です。

現状食器棚はこんな感じで、オープン仕様です。あさおかまみさんのキッチンに衝撃を受けて真似しました。私には扉は不要だったのだ、と気づかせてもらいました。ずっと、食器棚に扉はなくてはならないものだと思いこんでいたんですよねー。違ったけど。このパイン材の棚も、一人暮らしを始めた時から実に20年以上使用してきて劣化が激しく、棚板も数枚割れてしまったし、そろそろお役御免の時期にきています。それもあって、ルミナスの下に食器収納を準備しようと思った次第です。食洗機の下に収納を配置すると、動線も最短です。

新たな食器収納には、食器だけでなく子どもたちの水筒も入れられるように、この棚から食器をさらに厳選し1軍のみで編成する予定です。私は特に料理に興味がなく、盛り付けも映えを狙ってないので、藍色メインの少数精鋭です。もうこれ以上は減らせないかもしれないですが(笑)。さて、モノの配置が決まってきたところで、手放しの段取りです。先述のとおり、いくら分割式の食器棚とはいえ、ひとりで運び出すことが非常に困難です。まだ息子もあてにならないです。しかし、家から出しさえすれば、市の粗大ごみ回収を依頼することができます。さて、それにはどんな手段があるか?いろいろ検索しました。まずシルバー人材センター。料金的には一番お安いと予想されるんですが、そもそも登録しているのは高齢者。

重量物を運ぶという依頼を引き受けてくれるのかどうか?聞いてみないとわかりません。次に便利屋業種。見積依頼をしましたが、運び出す人員が2人になると、作業費・出張費・人件費で1万円を余裕で超えてきます。さてその次は不要品回収業種。私はリユースオーガナイザー(TM)なので、いいかげんな業者に頼んでそこらに不法投棄させるわけにはいきません。

正当に届け出を出していて、正当に料金を請求し、真っ当に処分している会社に依頼しなければいけません。(無料回収業者は不法投棄常習の可能性大です。依頼者も摘発される可能性がありますのでご注意ください。また処分費用を徴収したにも関わらず不法投棄する輩もおりますのでお気を付けください。)となるとやはりこちらも、先ほどの便利屋料金プラス、処分費用が掛かりまして、見積もりは26,000円となりました。正当な料金ではありますが、やはりかなりお高い…。シルバーに聞いてみたところ、依頼を引き受けるかどうかは登録している人の判断によるらしく、対応できそうかどうかを事前に職員が見に来て、できそうなら人を探す、とのこと。まぁ、そうしたところで引き受け手はなかなか少ないのでは?という回答だったので、時間も取られる上不確実ときた。しょうがない、高額な料金を支払うのみか…?と思ったところ。ふと思いついて、障害福祉課経由で毎週家事援助に来てくれている、社会福祉協議会の別部署とかは、そういう困りごとに応じてくれないかな?と家事援助のサービス責任者にダメもとで聞いてみました。そしたらなんと、「運び出すだけなら行けます。頻繁にあることじゃないですもんね!」と若い職員さんが応じてくださることになりました。行政まわりも捨てたもんじゃないですね。余計すぎる出費を抑えられて、心から感謝しました。回収費用は、他にも一緒に処分した3Pハイバックソファ(デカい…)と木箱合わせて3点わずか600円で済みました。この費用も、自分で車に積み込み焼却場などへ持ち込めば無料です。(有料のところもありますので、お住まいの自治体にご確認ください)さて、ここまでご覧になって、なにか感じるところがあったでしょうか?買うは易し、捨てるに難し。障害があったり、高齢になったり。いつ怪我をするかもしれないし、病気で動きに支障が出るかもしれない。マンパワーが不足していると、ただ捨てるだけが非常な困難となってしまいます。日常のゴミすら出せない人も、実は結構いるんですよ。というわけで、要らないものは今元気なうちに処分する(捨てるだけじゃない手放し方が複数あります)。買う時はどうやって?いつ?誰が?処分するのか、までよく考えたうえで、購入するようになさってください。「死んだら勝手に処分して」は無責任。その費用は?手間は?ゴミはタダでは捨てられません。問題を先送りせず、自分で買ってきたものは、自分で始末する段取りをしておいてくださいね。お子さんに負担をかけたくないとおっしゃるなら、今すぐできることがあります。「ヒラリーに相談!」です!(笑)我が家はこれで、大物家具はなくなりました。あと大きいのは白物家電のみですね。机や棚やベッドなどは、分解できるものばかり。自分の手に負える範囲内での買い物がベストですね、というお話でした。私も以後、充分注意します。私の経験があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

今日のよかった

WRC ラリージャパンが愛知県と岐阜県で開催されています!

みんな待ってたようやくの開催です。DAY1のSS1と、DAY2のSS2~4と7がキャンセルとなる、大荒れとなっています。中でもソルドのマシンが炎上、燃え尽きてしまう様子は非常に悲しく辛いものでした。しかし、豊田市内や他のリエゾン区間で、ラリーカーが交通法規を守って移動する様子を見られるのも、開催国ならではの光景です。(日本の仮ナンバー付きWRカーなんて、今しか見られません!)お近くの方は本当に羨ましい!行かれる方は、しっかりと観戦ルールを守って、アツいバトルを見届けましょう!

私はWECもF1もある今週末。多忙です(笑)。メインサービス「コ・ドライバー」では、頭と心の片づけだけではなく、実はおうちの片づけ相談もできちゃいます。

私のスキルがぎっしり詰まった、お得なサービスです!「どんなことができるのか?」とにもかくにも30分無料相談をどうぞご利用くださいね。 -

追追記アリ 戸籍の郵送請求をやってみた~終活講座で得た情報から

いつもご覧いただきありがとうございます!

先日来、繰り返しのお知らせをしてまいりました、よりよく生きるための終活講座 season2

おかげさまでご参加くださる方が増えました。全10回の開催が楽しみです!さてさて、そんな終活講座で知ったことから、できることをちょっとずつやっていこう!ということで、まず戸籍を準備することにしました。死後の手続きで必ず必要だそうですよ。本人以外による戸籍請求手続きは、本人がやるよりも証明書の追加など手間が増えるので、昔の戸籍は生きているうちから手元に揃えておくのがおすすめです。自分の生後(婚姻年齢からでも事足りるらしいですが)から現在までの戸籍(改正原戸籍)を揃えます。みなさん、戸籍謄本と戸籍抄本の違いはご存じでしょうか?たまーにしかやらないことなので、取得するときにいつも「あれ?何がどう違うんやっけ?」となりがちです。謄本が全部で、抄本が一部、と覚えてください。戸籍抄本 →戸籍の「個人事項証明書」

電算システム導入前後で、呼称が変わったようです。

戸籍謄本→ 戸籍の「全部事項証明書」私は今回ようやく覚えました(笑)。既婚者はみなさんご経験でしょうが、結婚すると、夫婦ともに両親の戸籍から除籍され、新たな戸籍を作る仕組みになっています。

そして私は離婚したので、その籍からも除籍しています。

今は新たに私が筆頭の戸籍を持ち、後に子どもたちの入籍をし改姓をした、という経過です。

これはね、あまり経験されていないかと思いますので今後のご参考までに。(え?何の参考?(笑))さて私は、生まれてからではなく現在から遡って揃えることにしたので、まず今の本籍地の戸籍を入手。そしてひとつ前の戸籍と言えば、婚姻時代のものなので、名古屋市にありました。取りに行けんことはないけど、わざわざ行くのは面倒なので、郵送請求※することにしました。※追記2

昨今マイナンバーカードが普及し始めておりますね。

それと共にコンビニなどのマルチコピー機で、住民票や印鑑証明を取ることができるようになっていますね。

つい先日まで、戸籍が住民票の居住地とは異なる場合は、現地の役所に請求するのみでした。

市区町村にもよりますが、マルチコピー機で事前登録しておけば、コンビニで請求することも可能となっております。実は天理市ではこれが可能になっていて、ホームページにも郵送請求ではなくマルチコピー機での請求方法に案内が変わっていました。

しかし原戸籍はまだコンビニでは発行対象外となっています。ご注意ください。↓名古屋市のような『証明書交付センター』はもしかしたら今後なくなるかもしれません…人件費も設備費も大幅に削減できますもんね。請求先は本籍地の市区町村によりますが、ほとんどは住民課の戸籍係のようですね。

名古屋市の場合は『証明書交付センター』というところに所定の書式で申請するようになっています。必要なのは、- プリントアウトした申請書

- 本人確認書類の写し(写真付きのもの)

- 証明書発行手数料分の定額または普通小為替※

- 自宅住所を記入し切手を貼った返信用封筒

※市区町村のホームページに、各証明書ごとの手数料が記載されていますので、ご確認ください。ダウンロード可能なフォームも掲載されています。郵便で現金を送ることは禁止されていますので、定額小為替で手数料の支払いをします。定額小為替は郵便局で購入できます。300円、350円、750円などの、基本的な証明書発行手数料に対応した金額の定額小為替が用意されています。が、1枚当たり200円もの販売手数料をぼったくっていきます。300円の定額小為替を買うには500円払わなければいけません。なんじゃそりゃー!あくどい商売ですよね~。とはいえ、郵便局でしか買えないので仕方なく750円※の買い物に950円払って入手。再度、入れ忘れがないか確認して、投函。2週間もすれば、返送してくれます。次に実家の頃の戸籍を請求します。住所が記載された附票も併せて請求。自分の過去をたどって、記録しておくことや、処分するものを思い出したりするための、手掛かりにできると思いました。

今のところ、私の分については以上です。母はまだシンプルだけど、父のほうは祖父に転勤が多かったので、過去にどこに住んでいたかは、私たちが把握できていないだろうと思います。なので父が亡くなってから戸籍をたどるのはまぁ、めちゃくちゃ大変そうだから、今のうちに自分でやっといてもらうように頼んでみようと思いました。戸籍を何に使うのか?どういうタイミングで必要になるのか、といったことは、講座内でお伝えしているんですけれども、手元にあって損はない(住民票など今の証明と違い、過去の戸籍はもう変わらないので有効期限がないようです)という、終活はじめの一歩をお裾分けしました。誰かが亡くなってしまって、感情も思考もいっぱいいっぱいになっている時に、こうした書面のやり取りは難しいもの。自分で先取り出来たら、残す家族の負担が減らせますね。

私の経験があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

今日のよかった

SuperFormulaの、次世代車輛カーボンニュートラルテストが、来週10月29日30日の最終戦を前に、鈴鹿サーキットで行われます。

そのテスト見学や講演、昼食会などに参加する機会をゲットしました!今までのSFは、ハイレベルなレースをやっているにもかかわらず、いろいろなものがマジ『オワコン』レベルでした。ですが今季から、もっといいカテゴリにするため、興味関心を持ってもらうためのチャレンジを始めたので、何か協力できたらと、SF50に参加しています。開発車輛の走行を間近で見られまた、開発ドライバーの話が聴けるのは、めちゃくちゃ楽しみです!メインサービス「コ・ドライバー」では、本来自分が持っていた好き!や楽しい!を取り戻すお手伝いをしています。

「どんなことができるのか?」どうぞご相談くださいね。 -

【子育て】トハ 是即ハチ 人間修行ナリ…

いつもご覧いただきありがとうございます!

いやぁ、F1は雨で大変でした!

しかし、雨のおかげで、赤旗中断から再開を待ちに待ったファンの、とてつもない興奮と一体感を味わうことができました。

今までずっと分からなかったんですが、どうやら『F1だけは来たくなる』という、特殊な【沼】要素が解明できた気がします。

詳細は11月放送の『毎日をゴキゲンに』をお聴きください!さて。F1ロスも甚だしいわたくしですが、子育てにお休みはありません。

日々いろいろある中で喜んだり怒ったり笑ったり泣いたりするわけですよね。ライフオーガナイザーだからと言って、いつでも何にも動じない、ということはありません。イヤなことがあったら落ち込むし、いいことがあったら小躍りします。今日は凹の日。一時落ち着いてたけど、また最近ずっと小5長男とはバトルというか、

要は宿題もチャレンジもやってないのに「やった!終わった!」と主張して、散々フォートナイトやグランツーリスモスポーツやマインクラフトをやった挙句、月曜の朝、つまり今朝になって、「やっぱり宿題やってなくて学校行けない。今からやるから休む。」「吐き気もするし、フラフラするからいけない。」

とかわけのわからんことを言い出したわけです。もう何万回目?と感じるくらい、おんっっなじことをいっつもいっつも繰り返しているので、温かく見守るとかは全然できないわけです。特に算数で、授業中は分かったつもりになっているけど宿題をしようとしたらわからなくてできなくて、放置してやらないから、学校で学んだことを自身に定着できておらず、わからないことがどんどん増えて、なにがわからないのかもうわからない、みたいになっているのです。せっかくデジタルのチャレンジにしてるから、多少わからなくても、何万回説明を聞いたところでタブレットは怒らないわけですよ。なのに説明をスキップして問題だけ解こうとしてしまう。漢字も正確に覚えてないからテストで書けず、ほんとは恥ずかしいのに平気なふりをしている。1年生からずっと同じ。何も変わらない。誤学習もいいとこです。「まるまる48時間あって今さら何ゆってんの?」「先に遊んだのが悪いし」「何回も注意したのに聞かなかったし」「嘘つきなんか大嫌い」などなど。行動だけじゃなくて存在の否定につながるようなことも言ってしまったりで後悔、しかもその後怒りすぎて頭痛が来てしまったり。散々な午前中になりました。(結局半ば追い出す形で彼は10時を過ぎて登校していきました)別に急にブチ切れるわけじゃないんです、さすがに。でもね、みなさんもあるあるだと思いますが、- 床にものが散乱してる、とか

- おやつのゴミを捨ててない、とか

- 使った食器を洗ってない・片づけてない、とか

- ゲーム優先でトイレがギリギリ、だから汚しっぱなし、とか

- 順番交代でルールが決まらず喧嘩ばかり、とか

- いつまでも延々とテレビを見ている、とか

- アタマクサイし、足の清潔を保つよう医師に言われているのにいつまでもお風呂に入らない、とか

- 自分の薬なのに必ず忘れてる、とか。

いつも十分に、ふんだんに、怒りのもとになる燃料および着火剤が、あちらこちらに必要以上に準備できているんです。あとはほんのちょっとのきっかけだったり、その時の私の気分だったり疲れ具合で、いとも簡単に、あっという間に大爆発が起こる仕掛けはできています、っていうのが日常です。

そして「見事爆発回避!」なんてわけもありません。

ライフオーガナイザーだからといって、いつでも涼しい顔をしてなんでもやり過ごしているわけではないんです。ブチ切れて後悔、モノ投げて後悔。怒りの感情を制御するのは本当に難しいです。特に子ども相手にはなぜか格段に難易度が上がる気がします。毎晩、子どもと一緒に「だいじょうぶ」シリーズを読んで練習していますが、一朝一夕に身につくものでもないですしね、努力は続けていますが、効果はまだ見えません。でも、ダメ親だなぁと落ち込んでいるときに思いだしたのは、私の脳みその中で起こった一連の思考過程です。「子どもが休みたいと言った」↓え!私はちゃんと注意してあげましたけど?それでも宿題しなかったのオマエだし恥ずかしいのは自業自得じゃん。↓怒りの根源(長男)が家にいられると私の集中力が削がれる→怒りが消えない。迷惑てか邪魔じゃん。朝ヨガやって汗流してさわやかに仕事始めようと思ったのにいきなり邪魔された!なんだよバカ!(人のせいにした)↓しかもどうせ家にいてもオマエは宿題なんかやるわけないじゃん、ダラダラするだけじゃん。(決めつけてる)↓私がとばっちりで集中できないからって、なんで私が今から着替えて眉毛描いて荷物まとめて出ていかなきゃいけないわけ?私が契約して私が家賃払ってる私の家なんですけど!(外でPC仕事はいつも以上に疲れる)っていう風にバババってなって、怒鳴り散らすということが起こったわけですけれども、

要は私が出かけたくなかっただけでした。準備がめんどくさかったから、家で仕事がしたかったのでした。別に譲れたのにね…。怒りの炎に包まれて、一気に燃焼したため、本質が分からなくなってしまったのでした。火元は単なるめんどくささ。でも周りの山のような燃焼促進剤に紛れて、わからなくなっていました。もしかしたら、めんどくさかったのは長男も一緒だったかもしれません。宿題やるの、めんどくて、先延ばしして後悔してるところ、さらにブチ切れられて。自分の居場所がない、って感じさせてしまった。一番あかんヤツですよね。子どもも休んでいいんだけれど、私がいちいち学校に電話するのほんといやだし、送ってくのも正直めんどくさいし、「なんで行かないのよ!(行け!!)」って、無理やり他人を動かそうとすると、梃子でも動かぬ…ってなっちゃいますね。まさに北風と太陽。「あぁ、ぽかぽかの太陽になりたい…」と思った一日でした。どうしても、自分が育った状況と比べてしまって、「全然ラクなはずなのに努力が足りない!」とか「私でも繰り返し練習して人並みにできるようにがんばってきたのに、なんで健康体のあんたは!」とかっていう、『気合』と『根性』を適用しようとしがち。それも人に指摘されてようやく気付くくらい、無意識。

染みに染みついてる昭和ド根性世代ですから、改革はとてつもなく大変です。だけど、こんなにしょっちゅう同じことを繰り返してるんだから、息子のことを「バカじゃないのw」なんて言える立場じゃないですね。気合と根性から離れて、どんなアプローチをしたらいいのか?とてもとても心もとないです。でもきっと、なにかいい方法があるはず。息子と私の関係にぴったりくる共通言語を探したいと思います。教育の専門家でもなく、心理学の専門家でもない、ひとり親がじたばたあたふたしてるだけの様子で恐縮ですが、- 自分を俯瞰できる精神状態にいち早く復帰する、ということ

- 悪かったと思ったら子どもだろうと素直に正直にごめんね、と謝ること

これができるようになった今の私は、実は以前と比べて、かなりの進歩を遂げています。ライフオーガナイザーとしての学びと、『お母さんのための心理学講座』での学びの効果であることは間違いないです!カタツムリの歩みですが、今後もぼちぼちと適応していきたいと思います。と、今朝なかなか壮絶なやり取りをしたにも関わらず、ヤツは今日も宿題に手を付けておりません。実は相当な肝の持ち主なのか?すべてを忘れる本当のバカなのか?「あぁ、不毛なやり取りをなくして ただ確実に学力をつけてほしいのに」、という親の願いはなかなか届かないものですね。自分を知る

人やモノと向き合う時に大切な視点です。みなさんにも、よくよく自分の分析をなさって、満足度の高い暮らしをしていただけたらと願っています。私もお手伝いいたしますので、お気軽に ご予約 お申込みフォームから30分無料相談をご予約くださいね。

私の経験があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

今日のよかった

いつも美味しい商品を届けてくれる、オカ田村亜樹子さん取り扱いのドライフルーツショップ、SANKOFA tokyo。

楽しみに待ってた商品と共に、イメージキャラクターのヤァさんが、「ちっさいことは気にするな!」それワカチコワカチコ~!と言っているかのような(ゆってぃとは段違いの)豪快な笑顔でやってきました。

息子とのかかわり方で落ち込みがちな私をあたたかく励ましてくれるようで、とても元気づけられました。商品だけにとどまらない、ストーリーを持ったブランド展開に、オカたむさんの想いを感じました。

いつもありがとうございます!メインサービス「コ・ドライバー」では、自分が知らずに抱え込んでいる思い込みを解き放つ『気づき』についてもお手伝いしています。どうぞご相談くださいね。

よりよく生きるための終活講座 season22022年10月21日(金)20時より開講です。定員まであと少し!どちらもお申込み受付中です! -

私って、そう感じてもらえてるんだ(照)

いつもご覧いただきありがとうございます!

今朝、いつものように植木希恵さんの『※1日がサクサク進む魔法のふせん』ライブ配信を見ていました。

※アカウントをフォローされると、ライブが始まった時に通知をしてくれますのでおススメです看護学校の試験にどれほどの労力を費やしているのか?みんな及第点ならよかったけど、赤点の子がいたらしく、その一人のために追試を作って採点してというのを再度やらねばならぬ苦労というのは、生徒側の立場では気づかないものですね。先生って大変なんだなぁ、と、希恵さんの愚痴を聴いていました。さて配信中希恵さんは、もちろん1日の予定をふせんに書いていくんですが、書きながらみんなのコメントを読んで、鋭く返していきつつも変わらずふせんは書き続けている、というスゴ技を毎日やってます。でね、話題は毎日いろいろ違うんですけど、そして話題は同時に2つ3つ錯綜しているなか、で、的確に気持ちがラクになるコメントを返していく。みんなが、見てよかった!って思える時間にされてます。一緒に見てる他の人たちとも、希恵さんのオンライン講座で接することもあるので、全く知らない人ではないんですが、毎日言葉のやり取りをする中で自然と親しくなり、個人的な状況もだんだんわかってきて、悩みや苦しみを共有しながら、変化も感じながら過ごしています。今日はある人に「変わったよね!」って希恵さんが言って、私も「そうそう!スゴイ変わった!」って言ってたら、「ひらりーも変わったよー」と。どこがどう変わったのか?は言わず、「ひらりーは発泡スチロールのよう」ですって。???どゆこと???(笑)「箱の中身しっかり守ります」的な例えらしいですが、それは私の中の何かが変わってということなのか?・・・なんか複雑な気持ちでいましたら、他の方が「ヒラリーさんは全力でぶつかってもしっかり受け止めてくれそうな安心感がある」というコメントをくださいまして、「そうなのー?」ととてもうれしくなりました。

こんなヤツってことですよね?

ラグビーの練習でタックル受ける時に使うヤツです。スクールウォーズですね。「全力でぶつかってこい!!!」的な(笑)。

確かにそうかもしれないですね、そう簡単には弾き飛ばされたりしないですね(笑)。ボディはミニですけれど。

でもやっぱりどこがどう変化したかということは、依然不明のままですが、『なんかええヤツ!』と思ってもらえてるということはわかったので、引き続き精進してまいりたいと思いました。希恵コミュニティは、とても心理的安全性が高いです。

傷ついて、また悩みまくった挙句やってくる人が多いですが、自分と真摯に向き合うからこそ、確実に良い方に変化されていますね。私も、まだまだ成長過程(え?いつまで?(笑))ですので、引き続きよろしくお願いいたしますね。自分を知る

人やモノと向き合う時に大切な視点です。

みなさんにも、よくよく自分の分析をなさって、本当に気に入った人・ものに囲まれた、満足度の高い暮らしをしていただけたらと願っています。私もお手伝いいたしますので、お気軽に ご予約 お申込みフォームから30分無料相談をご予約くださいね。

私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

今日のよかった

F1開幕前日のサーキットに行ってきました。

明日も明後日も明々後日も行くんですけどね。

とてつもないビッグイベントなんだなぁ、と初体験を楽しんできました。ぜひぜひ、日曜はレース中継をいずれかの方法(フジテレビネクスト・DAZN)でご覧くださればと思います。メインサービス「コ・ドライバー」では、自分が知らずに抱え込んでいる思い込みを解き放つ『気づき』についてもお手伝いしています。どうぞご相談くださいね。

よりよく生きるための終活講座 season22022年10月21日(金)20時より開講です。どちらもお申込み受付中です! -

捨てるのもったいない! まだ使いたい 逆さ傘

いつもご覧いただきありがとうございます!

ここ数日、天気予報で何度も10月6~9日を見てしまうヒラリーです。

ええ、この日程はF1日本グランプリ!3年ぶりに開催されるんです。

実は私、F1現地観戦は初となります。いやー、だってコロナ前は、メルセデス1強でつまんなかったんですもん。高いお金払ってまで、とんでもない人波に揉まれようとは思わなかったですハイ。しかし、レッドブルが力をつけ、日本人ドライバーも生まれ、アロンソも復活、戦況がガラリと変わったので、ついにわたくしもデビューします!でね、世の中にモースポファンは数あれど、中には非常に変わった人もいて、特に用もないのに、毎日夜勤明けに鈴鹿サーキットに通ってる人がいるんです。毎日毎日、駐車場代1,000円払って。年パス持って。(さすがに最近の更新で駐車場代・入園料フリーのSMSCという鈴鹿サーキットのスポーツ走行メンバーに切り替えられたようですが。)私より断然変な人(ゆっちゃったw)が世間にはいるもんなんです。その方はTwitterで連日、「今日のサーキット」みたいに写真を投稿されていますので、開催に向けて準備の進行具合がよくわかります。いつものサーキットと全然違う!ってことが行く前から分かっております。いやでもテンション上がってまうやんかー!というところであります(笑)さてそんな中。秋になって涼しいのはいいですが、長雨や台風で傘を使う機会も多いかと思います。昨日はお気に入りの傘をもう少し使い続けるための手入れをしました。これ、まだ保育所の送迎で大変だった頃に買って、めちゃめちゃ気に入っているんです。柄はいろいろ。私は、広げれば・見上げれば宇宙!っていう柄を選びました。さかさの特長はこちら↓↑画像クリックで商品説明動画がみられます。骨の表も裏も、生地で覆われていて、畳むと内側が外側になります(聞いただけでは混乱しますよね)。畳んだ時、自分も周りも濡れないし、特に、雨の中クルマから降りる時がいちばん「ええわ~!」と感じる時です。ワンタッチ式なので、ドアの隙間からパッと差して、さっと降りられるので、雨に打たれる時間がちょっと減る。

もう手放せないなと思っています。

しかし!グリップ部分…経年劣化か、ベトベトするようになり、持ったら『ねちょ…』畳んだ時に留める両面テープはヘタってつきにくくなってはいますが、本体の生地や骨には傷みも異常もなく、まだまだ全然使えます。グリップ部分だけがキモチワルイ状態です。「うぇっ!」となる感じをこらえつつ使っていました。でもやっぱり、こういう違和感や、嫌悪感というかプチストレスを見過ごすのは、メンタルヘルス上よくないという話を聞いたので、きちんと延命措置をしようと決めました。でも、思いついたのがラケットのグリップテープくらいのもので。

ラケットって、まっすぐだからグルグル巻きやすいけど、この傘にはカーブがあるよ?私の腕(技術)では正直どうなん?うまくリフォームできるんかい?という一抹の不安を抱えつつ、スポーツ用品コーナーでヨネックスのテープを購入。裏面のやり方を見つつ、「あー、包帯みたいにやればうまくいきそう!」とはいえ太くなってはつかみにくいので、慎重に進めました。やっぱりラケットよりは巻く部分が長かったので、1本分と半分くらい必要でしたが、なんとか!完成させました。(そして写真をアップしたいのになぜか今日は全然うまくいかない…)好きなものを長く使うには、メンテナンスが必要ですが、それも込みで「好き」で「ずっと使いたい」ものを選びたいですね。自分を知る

モノと向き合う時に大切な視点です。

みなさんにも、モノを捨てる時だけでなく、買う時からよくよく自分の分析をなさって、本当に気に入ったものに囲まれた、納得のいく暮らしをしていただけたらと願っています。私もお手伝いいたしますので、お気軽に ご予約 お申込みフォームから30分無料相談をご活用くださいね。

私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

今日のよかった

今日もバイトに行きました。

昨年末の事故後、私には大きな身体的に負担になってしまった「容器や道具の洗い物」を、夏休み明けの出勤以降、他の方に振ってもらえています。これでかなり出勤後の痛みと疲労がマシに。

とはいえ、足の痛みは変わらず出て、帰宅後座ったら動けなくなるので、一気に片づけてしまってから休憩します。申し訳ない気持ちもあるけれど、私にできることは協力してやっているので、まぁぼちぼちと相手方にはしっかりと賠償していただいて、今後の老いにも役立つような「身体が痛くても家事が回る仕組み作り」をしようと思っています。メインサービス「コ・ドライバー」では、モノの再活用や手放し方についてもお手伝いしています。どうぞご相談くださいね。

よりよく生きるための終活講座 season22022年10月より開講です。どちらもお申込み受付中!