安心安全・防災

- ローリングストック わが家の場合

- 防災 続 ローリングストックのススメ!

- 防災 ローリングストックのススメ!

- 買ってよかった! 岩谷産業「タフまる」

- ひとり親が子供を残して泊付き出張するための仕組み作り 番外編

- 収納スタイル変更!キッチン&リビング 破棄苦労編

-

ローリングストック わが家の場合

いつもご覧いただきありがとうございます!

被災時の備えとしてもおススメしました、ローリングストック

なぜやるのか?について以前の記事はこちらそして本日はわが家の実例

まず、私は見えていないと忘れるタイプです。

そして子どももまだ成長過程にあり、見えていないと存在しないと思ってしまうことが多々あります。ですから、食材の備蓄は、基本的にキッチン・ダイニングエリアに集中して保管しています。キッチン・ダイニング

レトルト・缶詰・乾物・パンなど 冷蔵庫の隣の棚、オレンジの囲み部分が、子どもたちも自由に食べてよい保存食を入れてあるBOXです。COMOの長期保存パンは便利です。朝食にもおやつにもなっています。

冷蔵庫の隣の棚、オレンジの囲み部分が、子どもたちも自由に食べてよい保存食を入れてあるBOXです。COMOの長期保存パンは便利です。朝食にもおやつにもなっています。

中身はほとんど生協ですな…(笑)。その他乾燥野菜、ふりかけ、韓国のりなどのBOXと、おやつのBOXがあります。そしていわゆる非常食はこちら

中身はほとんど生協ですな…(笑)。その他乾燥野菜、ふりかけ、韓国のりなどのBOXと、おやつのBOXがあります。そしていわゆる非常食はこちら IKEAのワゴン、RÅSKOG(ロースコグ)の下段、白い囲み部分に置いています。

IKEAのワゴン、RÅSKOG(ロースコグ)の下段、白い囲み部分に置いています。

買ったのも、防災イベントでもらったのもありますが、いわゆる非常食というのはこれくらいしかありません。パックのご飯なんて大して日持ちしませんしね。緊急的にハラヘリータ怪獣(息子たち)が出現した時用です。(思春期あるあるですよね)勝手に食べてもらわないと意味がないので、こちらはすべて調理方法を教えてあります。うちに非常食が少なくてもあまり不安がないのは、毎月開催しているこちら月イチ!オンライン パッククッキングの会(ヒラリー主催の無料部活動)で、いつもサバイバルクッキングを練習しているからです。停電しても、冷蔵庫の物と常備のものを上手に使って、家族を食べさせられるという自信が多少あります。よかったら毎月11日にやってますので、1度どんなものか?参加してみてください。

買ったのも、防災イベントでもらったのもありますが、いわゆる非常食というのはこれくらいしかありません。パックのご飯なんて大して日持ちしませんしね。緊急的にハラヘリータ怪獣(息子たち)が出現した時用です。(思春期あるあるですよね)勝手に食べてもらわないと意味がないので、こちらはすべて調理方法を教えてあります。うちに非常食が少なくてもあまり不安がないのは、毎月開催しているこちら月イチ!オンライン パッククッキングの会(ヒラリー主催の無料部活動)で、いつもサバイバルクッキングを練習しているからです。停電しても、冷蔵庫の物と常備のものを上手に使って、家族を食べさせられるという自信が多少あります。よかったら毎月11日にやってますので、1度どんなものか?参加してみてください。

レシピも(探してきたものですが)公開しています。また、週末の昼食など、日常的に自由に食べてもいいエリアはこちら

冷蔵庫の冷凍スペースです。レンチンか、お湯調理のものを常備しています。うどんの横のシルバーの保存袋は、食パンを2枚ずつ入れたものです。これがあることで、体調不良で夕方寝込んでても、「お腹すいたー!ごはんまだー?」なんてことがありません。息子たちは「おかーさんは無理そう」と判断したら、各自食事を準備して食べています。ミールキットがある時はそれを作っていることも。私がほんとにラクになってきました。献立用の冷凍ものは、別の冷凍庫に仕舞っていますので、「使おうと思ってたのに食べられてしまった!」ということはありません。水なども、本来はキッチン・ダイニング1か所に集約して保管できるといいのですが、隣の元和室クローゼットに仕舞っています。

冷蔵庫の冷凍スペースです。レンチンか、お湯調理のものを常備しています。うどんの横のシルバーの保存袋は、食パンを2枚ずつ入れたものです。これがあることで、体調不良で夕方寝込んでても、「お腹すいたー!ごはんまだー?」なんてことがありません。息子たちは「おかーさんは無理そう」と判断したら、各自食事を準備して食べています。ミールキットがある時はそれを作っていることも。私がほんとにラクになってきました。献立用の冷凍ものは、別の冷凍庫に仕舞っていますので、「使おうと思ってたのに食べられてしまった!」ということはありません。水なども、本来はキッチン・ダイニング1か所に集約して保管できるといいのですが、隣の元和室クローゼットに仕舞っています。クローゼット

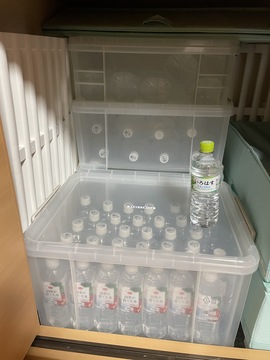

水・野菜ジュース

水は500㎖程度を1ケース程度、2ℓを5ケース程度、常にストックしています。長期保存水じゃなくても、2年くらいは猶予があります。夏の時期にここから持ち出して行くと、ワンシーズンで入れ替わります。出先でジュースを買うより健康的で安いです。あ、うち、お茶は沸かしません。水筒の茶渋を洗うのがめんどいという息子たちは、お茶ではなく水を入れて登校しております。生協で注文しているので、玄関まで持ってきてくれますから、障害ある私でもローリングストックが維持できます(運べなくはないけど、無理はしない)。ネットで注文するのもいいですよね。野菜ジュースも買い置きしています。給食のある子どもより、適当な昼食を摂りがちな母にこそ野菜の栄養が不足するのでは?と思って、ここしばらくカゴメ「つぶより野菜」を毎朝飲んでいます。給食がない日の子どもたちには、ミックスキャロットを飲ませています。被災時に備えては、ミックスキャロット缶を備蓄しています。

水は500㎖程度を1ケース程度、2ℓを5ケース程度、常にストックしています。長期保存水じゃなくても、2年くらいは猶予があります。夏の時期にここから持ち出して行くと、ワンシーズンで入れ替わります。出先でジュースを買うより健康的で安いです。あ、うち、お茶は沸かしません。水筒の茶渋を洗うのがめんどいという息子たちは、お茶ではなく水を入れて登校しております。生協で注文しているので、玄関まで持ってきてくれますから、障害ある私でもローリングストックが維持できます(運べなくはないけど、無理はしない)。ネットで注文するのもいいですよね。野菜ジュースも買い置きしています。給食のある子どもより、適当な昼食を摂りがちな母にこそ野菜の栄養が不足するのでは?と思って、ここしばらくカゴメ「つぶより野菜」を毎朝飲んでいます。給食がない日の子どもたちには、ミックスキャロットを飲ませています。被災時に備えては、ミックスキャロット缶を備蓄しています。 理由は保存期間の違い。紙パックは半年、缶は2年です。一般的な野菜ジュースも、多くは缶の方が長期的に保存できますので、家庭のニーズに合わせてどちらか準備されるとよいかと思います。ちなみに、下のケースの中には、使い捨ての食器など、日用品の備蓄を入れてあります。日用品の備蓄や、横に置いてある茶色い持ち出しリュックの中身も、後日ご紹介しようと思います。水を段ボールから出して、ケースで保管しているのは、理由があります。それは、段ボールにGの幼虫がいたり、卵が産み付けてあることが多いという情報を知ってしまったためです。ですから今ではほどんどの段ボールを、届いたらすぐに中を出して、捨てに行っています。本当はミッキャロ缶もパックの箱も、別ケースに入れ替えたいんですが、ちょうどいいケースを見つけられておらずそのままなんです。早くなんとかしたい…。というわけで、我が家のローリングストック保存・活用方法、いかがでしたか?写真ばっかりになりましたが、こういう方法もあるねんで、という参考になりましたらうれしいです。手作りでなければ!とか、手抜きは悪だ!とか、自分に呪いをかけて苦しんでいる方がまだまだ多くいらっしゃいますが、そんなことでは子育てに余裕が生まれませんし、自分の時間も増えません。私のローリングストックは、自分がラクする仕組みでもあります。・まとめ・災害時に限らず、もしお母さんがしんどくて寝ていても、帰宅が遅くなっても、子どもが自分でごはんを食べられる仕組みは、お互いにとって幸せです。ゆるくラクに続けられる、楽しい毎日を送っていただけたらと願っています。では、またー。

理由は保存期間の違い。紙パックは半年、缶は2年です。一般的な野菜ジュースも、多くは缶の方が長期的に保存できますので、家庭のニーズに合わせてどちらか準備されるとよいかと思います。ちなみに、下のケースの中には、使い捨ての食器など、日用品の備蓄を入れてあります。日用品の備蓄や、横に置いてある茶色い持ち出しリュックの中身も、後日ご紹介しようと思います。水を段ボールから出して、ケースで保管しているのは、理由があります。それは、段ボールにGの幼虫がいたり、卵が産み付けてあることが多いという情報を知ってしまったためです。ですから今ではほどんどの段ボールを、届いたらすぐに中を出して、捨てに行っています。本当はミッキャロ缶もパックの箱も、別ケースに入れ替えたいんですが、ちょうどいいケースを見つけられておらずそのままなんです。早くなんとかしたい…。というわけで、我が家のローリングストック保存・活用方法、いかがでしたか?写真ばっかりになりましたが、こういう方法もあるねんで、という参考になりましたらうれしいです。手作りでなければ!とか、手抜きは悪だ!とか、自分に呪いをかけて苦しんでいる方がまだまだ多くいらっしゃいますが、そんなことでは子育てに余裕が生まれませんし、自分の時間も増えません。私のローリングストックは、自分がラクする仕組みでもあります。・まとめ・災害時に限らず、もしお母さんがしんどくて寝ていても、帰宅が遅くなっても、子どもが自分でごはんを食べられる仕組みは、お互いにとって幸せです。ゆるくラクに続けられる、楽しい毎日を送っていただけたらと願っています。では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講です。お申込み受付は3月より開始いたします。今しばらくお待ちください。 -

防災 続 ローリングストックのススメ!

いつもご覧いただきありがとうございます!

防災と言えば、常にセットでよく聞くようになった【ローリングストック】

前回まではこちら防災 ローリングストックのススメ!今回は買ったものをどう保管するのか?

ストック置き場と、家族と共有する方法について、お伝えします。みんなストック置き場に困ってる

食品や日用品、多めに買って備えなきゃいけないことは、重々承知しております。でも、- 消費期限を管理しきれないんです。

- 上手に活用できないんです。

- いつも買い足すのを忘れてしまって、ストックが減るばかりなんです。

- その日必要なものを買うのが最優先。だからストックまではなかなか手が回らないんです。

というお悩み・ご質問をよくいただきます。確かに。

では対策を考えていきましょう。- 栄養バランスを考えると、ストックの種類も量も、ついつい多くなって管理が大変…適量は?

- 保管場所はどこ?

- 気が付くと賞味期限が切れている…気づける仕組みとは?

家族に応じた適正量

まず、家族構成による適正在庫量は、東京備蓄ナビこちらでシミュレーションしてみることができますよ。

で、これらの物量をどこでどう管理するか?向かない保管場所ベスト3

消去法として、適さない箇所・よくない場所とは、- 直射日光や高温多湿、寒暖差の激しい場所

- 押し入れやクローゼットの中

- 床下収納

1直射日光や高温多湿、寒暖差の激しい場所での保管は避ける

こちらの理由としては、もちろん品質管理のためです。いくらレトルト・缶詰であったとしても、極端な温度変化に対しては保証がありません。いざ!開けてみたらダメになってた、というようでは意味がありませんから、窓際・物置・自動車内などでの保管にはご注意ください。2押し入れやクローゼットの中はNG地震では、家が傾くことも考えられます。

いざという時の備えが、ドアが開かずに取り出せない、などという状態では困りますよね。

奥の方にしまい込むのはやめたほうがよさそうです。3床下収納はNG

一番の理由として、台風や大雨の場合は、地域によって浸水の心配があります。

必要なものが必要な時に食べられないというのは困ります。また、地震で上にものが覆いかぶさり開けられないかもしれない、だけでなく、温度変化(湿度も)が激しい場所でもあります。また、高齢になれば、屈みこんでの出し入れがキツくなってきますので、私はそもそも日頃から使わないようにお伝えしています。妥当な場所はキッチン周り

というわけで、せっかくのストックをうまく活かすのにいい場所はやはりキッチン・リビングではなかろうか?と考えます。管理が苦手な方こそ分散より集約。あちこちにあると、せっかく買ったのにその存在を忘れてしまいますよね。(私もです)ですから、パントリーがある方は間違いなくパントリー。日頃の食品ストックと合わせて一緒のところで保存するのがいいと思っています。非常食として日頃食べているものをストックする理由もここにあります。なぜなら特別視せずに、扱うことで日頃から食べながら備えられるから。在庫の増減にも気づきやすいので、買い逃しも減らせます。売り場も同じですし、お値段もいつもと同じですね。やっぱりちょっと高い非常食だと心理的に手が出ないってこと、あると思います。消費期限 どう管理するのか?

ズボラーに向けた簡易版としては

- パッケージに直接賞味期限を書き込んで目立たせる

・マステに書いて貼るこれでかなり、見分けやすくなります。

- 賞味期限ごとにケースをざっくり分けて収納する・期限の近いものを集めたBOXを作る

これも簡単ですし、家族にも「この中は優先して食べてほしいもの」という共通認識をもってもらいやすいですね。

普段から、種類ごとに分けて管理している方なら、- 収納ボックスに中身と賞味期限を書いたメモを貼る

箱の良く見える面に、ふせんやメモを貼っていく管理です。消費した食品のふせんをそのまま買い物リストやメモに貼れば、買い忘れも買い逃しも防げます。マメな方にはこちら。

- ストックの管理表を作る

(私にはとても向きませんが、)在庫しているものを一覧にして、数量と消費期限をふせんを貼って更新していく

というスタイルが可能な方には、ぜひやってみていただきたいです。

ローリングストックは、それぞれの家庭に合った物量管理と、特性に合った上手な収納とセットでこそ機能します。- ひとりでは仕組みを作れない

- どの方法が合っているか、よくわからない

という方には、片づけのプロ、ライフオーガナイザーの多くが、災害への備えをお手伝いしていますよ。他にもまだまだ、防災士の資格を取って片づけサービスに活かしている人がたくさんいますよ。防災士ほどの知識はなくても、それぞれが意識高く災害への備えについて学んでいます。一般社団法人日本ライフオーガナイザー協会のライフオーガナイザー検索を試していただき、お近くのライフオーガナイザーに連絡してみてください。もちろん、私もサポート可能です!お気軽に ご相談 お申し込みフォームから30分無料相談をご活用くださいね。

私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講です。お申込み受付は3月より開始いたします。今しばらくお待ちください。 -

防災 ローリングストックのススメ!

いつもご覧いただきありがとうございます!

防災と言えば、常にセットでよく聞くようになった【ローリングストック】

でも、「やり方がわからない!」「やってみたけど続かなかった…。」という声をよく聴きます。ローリングストックとは?

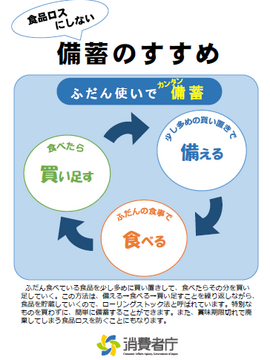

消費者庁のHPでは、ローリングストックのことを『ふだん使いでカンタン備蓄』と表現しています。ローリングストックの目的とは、

非常食ももちろん準備するが、それよりも日頃から自宅で利用していて、食べ慣れているものを少し多めに備えることで、

災害時に自宅で当面の生活をすること

要は自宅避難のための備え、ということです。自宅避難って?

最近は、地震や津波の被害は規模が大きく、いつ起こるかわからないため心配で怖いですが、大雨や台風、大雪などによる被害も看過できません。避難所で助け合って救助を待つ、ということが必要な場合もありますが、最近の政府のスタンスは自宅・ホテル避難。感染症の流行もあり、避難所で大勢が密になるということは、お互いに避けたい状況となりましたね。また、- 幼い子連れであるとか、

- アレルギーがあるとか、

- 発達特性があって集団生活は辛いとか、

- ペットを同伴したいとか、

実にいろいろな事情から、「避難所には行けない・行きたくない」と考えている人も多くいます。『被災時に家で一定期間を過ごして、救援を待つ』というのが自宅避難です。避難所に救援物資が届くまで、少なくとも3日間、長いと1週間程度、自分の力で生き延びなければなりません。この期間の水・食糧、光熱を、すべて自力で賄う必要があります。「いや、一応助けに行くけどさ、いつ行けるかわかんないし、とりあえずは自分で何とかしてよね」(政府発信の要約byヒラリー)

ってなことを言っちゃってるわけです。これが自助、です。大変じゃん!!

政府は最低3日分持っててね、とは言っていますが、災害の程度によっては本当に救援がいつ来るかは全くわかりません。7日分でも10日分でも、足りない可能性はあります。幼い子供が「ママー、お腹すいたよー…。」と泣く姿が見たいですか?いやですよね。ですから、各家庭に必要な水・食糧と燃料を適切に備えましょう、というのです。台風が来るってわかってるのに、被災してから慌ててスーパーやコンビニを回るも時すでに遅し、という人、いっつもいるじゃないですか?入手できなかった、ごめん、で済むならいいですが、親としてはそんなことは避けたいですよね。何をどう保管するのか?

【ローリングストック】で検索すると、たくさんのヒットがあるんです。各省庁も積極的に情報を提供しています。参考に、農林水産省ホームページでは、このような冊子が配布されていますよ。無印良品も積極的に災害への備えをすすめていますよね。- 備蓄のススメその1 非常食は必ず試食!

世の中には実にたくさんの非常食が販売されていますね。「あ!これよさそう!」と思って買ってみるのはいいですが、いざ被災して食べてみると、全く口に合わず泣く泣く捨てる、ということが実際によくあるんです。ですから、非常食を備蓄する場合は、まとめ買いする前に、必ず家族での試食タイムを設けておきましょう。いちばん多いのが、せっかく買ったのに、「お腹を空かせていても子どもが食べなかった」というもの。非常に残念ですよね。高価な商品ですので、無駄にしないためにも必ず試食しておきましょう。- 備蓄のススメ その2 いつも食べているものを置いておく

先ほどの農水省のリストにもありますが、『食べ慣れたもの』と言うところが肝なんです。

先述のように非常食にはいろいろなものがあり、いくら空腹でもおいしくないものはおいしくなく、なかなか食べられません。その点、いつも食べているものなら安心です。念のために言いますが、この状況では手作りにこだわってはいられませんよ。日頃は「冷食なんて!」「レトルトなんて!」と思っているあなたも、そんなこだわりのせいで家族が飢える、なんていうことは本末転倒とおわかりのはず。腹をくくって買い置きしましょう。その時は試食タイムをとって、家族が好きなものを選んでくださいね。買ったものをどう保管するのか?

家族と共有する方法についてはまた次回、お伝えしますね。

私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講です。お申込み受付は3月より開始いたします。今しばらくお待ちください。 -

買ってよかった! 岩谷産業「タフまる」

いつもご覧いただきありがとうございます!

今日はおススメをひとつ。

いや実際はふたつみっつです。

ジャパネットひらりー開店!

寒い時期には特に、被災時も大活躍で持っていて損はなし。

カセットコンロのご紹介です。私はこちらを活用・愛用しています。

実はカセットコンロにも耐用年数がある

以前使用していたのは、元夫が何気なく選んできた安いモノ(購入基準は機能より価格)。

それは化粧箱に入れていないとバラバラになってしまうので、保管し辛かったです。

また最新商品のように薄くはなく、かなり厚みがあったので、鍋の位置が高く上がってしまいます。

ちびっ子の私には絶妙に使いづらくて嫌いだったので、あまり使っていませんでした。

(とはいえ、おしゃれホットプレートを買うまではちょいちょい使ってきました。)しかしある時、カセットコンロにも耐用年数があると知り衝撃を受けました。記事はこちらなぜなら実家のものは何十年と使用していたからです。壊れるまで使えると思っていた私。でも、耐用年数を過ぎたものは、爆発や火災の危険があるということで、恐る恐る嫌いなコンロを見てみると、やはり製造年から10年が経過しているではありませんか。これはあかん!さらにカセットボンベは6~7年が使用期限です。当時ボンベの在庫もまぁまぁあり、そのまま捨てるわけにもいきません。これを使い切りたい。また、台風や地震で電気が止まったら?子どもたちを食べさせねばならぬし…。ひとり親になり、ライフオーガナイザーになって、そういった「もしも」に備えたい気持ちが強くあったので、2代目購入を決めました。セールスポイント

買うからには、気に入ったものにせねばなりません。

愛をこめてお手入れができるものでなくてはなりません。私がこれを選んだ決め手は、

- 外でも消えにくい防風仕様の五徳

- ケース付きで保管・持ち運びしやすい

- 真っ黒でカッコいい

- ダッチオーブンも置ける

レース観戦でキャンプや車中泊になることもある我が家。火起こし禁止のところもあります。

気軽にコーヒー、という時用に、シングルバーナーも持ってますが、気軽に調理したい時はこれが安定し安全です。今回お買い上げの方にはこちらもお付けします!

なわけありませんが(笑)、このたこ焼き鉄板もおススメです。溝付きで切り分けやすくて、焦げ付かず、カリッとおいしいたこ焼きが出来ます。実はお気に入りのおしゃれホットプレートでも焼いたんですが、やっぱり温度が低くて、カリッフワットロッには仕上がらず。

やっぱり直火の鉄板がいいみたいです。そんなたこ焼きに断然おススメのたこ焼き粉がこちらです。もうこれを食べたら他が…ってなりますが、間違いなくたこ焼きがごちそうになりますよ。ぜひお試しください。イベントのご案内

このカセットコンロを使って、毎月11日に開催しているのが「パッククッキングの会」です。先ほど「もしも」に備えたいと申しました結果が、こちらの活動です。1月17日は、阪神淡路大震災。3月11日は東日本大震災。冬になるとこれらの記憶が呼び起こされ、「あ、ちゃんとしなきゃな!」と思われる方が多いと思います。でも、本当に「ちゃんと」できていますか?行政の災害対応は、公助から自助にシフトしていて、最低発生から3~4日間(地域によっては7~10日間)は自宅避難ができるだけの備蓄を必需としています。ぼーっと過ごしていて、いざ発生後に、スーパーやコンビニの商品を奪い合うようではいけませんね。停電して水道・ガスが止まっても、何とかしなくてはいけません。この会では、少なくとも「食べる」に困らないための、パッククッキングの練習を、気楽に雑談しながら行っています。被災時は洗い物のための水を極力使わず、省エネで、かつおいしく調理する必要があります。パッククックにも慣れが必要ですし、冷蔵庫にあるものを上手に使い切っていくためのレパートリーも必要です。慣れたら、カセットコンロを使い倒して、忙しい日は「茹でるだけ」の手間抜き調理も可能になるといいなと思っています。参加費は無料です。詳しくはこちらをご覧ください。みなさまのご参加をお待ちしています。自分を知るモノと向き合う時に大切な視点です。モノをお勧めしておいてなんですが、買う前によくよくご自分の分析をなさって、本当に気に入ったものに囲まれた、納得のいく暮らしをしていただけたらと願っています。購入の際にはぜひ、処分方法もご確認ください。処分が手に負えない可能性があるなら、やめておくことも選択肢です。私もサポートいたしますので、お気軽に 無料相談・個人セッション 予約カレンダーから30分無料相談をご活用くださいね。

私の情報があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

よりよく生きるための終活講座 season3は2023年4月より開講です。お申込み受付は3月より開始いたします。今しばらくお待ちください。 -

ひとり親が子供を残して泊付き出張するための仕組み作り 番外編

いつもご覧いただきありがとうございます!

ひとり親なのに、平日に、2泊3日で、小学生の息子たちを置いて家をあけるチャレンジ。

前々々回はこちら→ひとり親が子供を残して泊付き出張するための仕組み作り その1

前々回はこちら→ひとり親が子供を残して泊付き出張するための仕組み作り その2いずれひとり立ちせねばならない彼ら。生活面での私の関わりを減らしていきたかったので、以前から子どもたちが自分でやる範囲を徐々に広げてきました。今回はようやく完結?です。以前も出しました、私の気がかり(解決したい)順です。- 不在の間、いくら散らかってても知らんけど、私が帰宅するまでに片づけ終わっててほしい(疲れて帰るから、汚いとブチ切れてしまう可能性大!と宣言(笑))。

- 必ず電気ガス(我が家はガスファンヒーター使用)を消して、カギをかけて、外出してほしい(カギ失くさないで!も切実。ほんといつも何か失くす)。

- スイミングの日だけは入浴して洗濯してほしい。

- 食事は摂ってほしい(=使った食器を洗って仕舞うのもセット)。

この2に関連した、非常時(特に地震)の対応について、今回は反省点をまとめておこうと思います。現状について

日頃から、いわゆる非常事態が起こった時の対応については、認識を共有してきたつもりでいた我が家。非常時の食べ物の調理法(パッケージを読んだら分かるけど、一緒にやっておくのが大切です)を伝えたり、マンション住まいなので、『停電=断水』という知識は伝えています。マンションだけでなく、町全体の排水ポンプが止まるので、トイレが使えなくなることも教えています。トイレの中に非常用トイレが準備してあることも、その使い方も伝えています。しかし、それ以外では、私が一緒にいる前提のことがまぁまぁ多かったなと気づきました。まだ二人とも小学生で、別行動の機会が少なく、行動範囲も狭く、スマホなどの連絡手段を持ってません。自宅にも固定電話はなく、Amazonのecho showがあるのみ。(アレクサがビデオ通話を繋いでくれますので、普段は困ることがありません)でも停電したら、連絡は取れません。進研ゼミのチャレンジタッチ(学習用端末)と、次男にはChromePCがあるけど、そこからのメールも自宅のWi-Fi頼みなので、使用不可になります。つまり激ヤバです。そのため一応、お互いの安心のために、こんな書き置きを準備してはいたのです。今回取った対策

改めて見ると、かなり指示多い(笑)*一部伏字

改めて見ると、かなり指示多い(笑)*一部伏字

これだけ書いてても必要な情報を提供できなかった、という現実を直視せねばなりませんね。不足していた物事

この中には地震で自宅避難をするときの必要物の情報共有が不十分でした。

日頃から伝えてきたつもりですが、ほんとに抜けてたことが多く、反省しました。私がどこで何をしているかがわからないと不安、という息子たちの要望により、私の行動も記していきましたが、阪神大震災みたいな地震が起きたら、もしかしたら私が1週間とかそれ以上帰宅できなくなるかもしれないのに、予測対応がほんとに甘かったと思います。いろいろ準備したと思っていてもこれですから、今後への自戒を込めて、反省点を記しておきます。帰宅してから気づいたことあれこれ- 出かける前に、水やお湯で食べられる食品を、彼らが食べてもいいモノのエリアに持ってきてはいたものの、肝心の水を出していなかった!

- 公衆電話を使うことがあるかもしれなかったのに、一緒に最寄り電話ボックスの場所確認をしていなかった

- 連絡用の小銭を置いていかなかった(彼らのお小遣いのみ)

- (実家を頼るという思考がないため)父や実家、弟の電話番号も残していなかった

- ファミリーサポートセンターの電話番号も伝えてなかった

- 避難するときは、避難先をドアに貼っていくなどの対応をまとめて残していなかった

- もっと湯煎で食べられるものをストックするべき

- もしくはもっとパッククッキングに巻き込んで、ノウハウを仕込めばよかった

- 不安に備えた対応(お守り・安心グッズ的なもの)を準備していなかった

まとめ

今回はたまたま何事もなく無事に、予定通り帰宅できましたが、次回も同様とは限りません。早速ブラッシュアップをしていこうと心に誓った次第でございます。ご覧くださりありがとうございました。私の経験があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。インターネットラジオ番組「毎日をゴキゲンに」も聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

今日のよかった

今年もみなさまには大変お世話になりました。

いつも読んでくださる方がいて、とても励みになっています。こちらのサイトにはコメントを受け付ける機能がありませんが、よかったら会った時でも、SNSにでも、感想をコメントくださるともっと喜びます。2022年の営業は本日で終了いたしますが、2023年は、さらにパワーアップして臨みたいと準備いたしておりますので、ご期待ください。2023年、よいお年をお迎えください。

よりよく生きるための終活講座 season2お申込み受付中です!(2023年4月よりseason3を開講します)

2022年10月21日(金)よりスタートしています。

今からでも年間受講が可能です。開催済の講座を動画でご覧いただけますし、2023年1月13日の第4回から合流していただくことも可能です。

また、今後の開催日程より興味のあるトピックだけを選んでの単発受講も可能です。 -

収納スタイル変更!キッチン&リビング 破棄苦労編

いつもご覧いただきありがとうございます

今日はライフオーガナイズのおはなしです。

かねてより不満を持っておりましたこちらの食器棚。

一応、上下2つに分割できるようになってはおりますが、嵩高くそこそこ重い一品でございます。

画像クリックで暮らしニスタ掲載記事に飛びます。結婚した時に、電子レンジ(スチームオーブンレンジ ビストロ)のサイズだけを基準に購入したもの(W800D320H1800)でしたが、記事にも書いたように、私が入れたいものは全然うまく入れられない。そして出しにくい。

当時は収納に好みがあることも得意苦手があることも知らず、また支払い裁量のある夫に逆らってあれこれと言うこともできず。なのにこんな大きなものを、何となく購入してしまいました。そして、食器を入れるのも出すのもいちいちプチイラっとを抱えて、それでもしょうがないと諦めて使い続けていました。(別居するとき置いていくという選択肢も、今思えばあったw)

現在は大人が私だけ、誰か搬出作業を助けてくれるような人もいないので、簡単には処分できないと思って、そのまま使い続けるべく食器棚からワークステーションに用途変更しました。

それでもやっぱりスペースを取っている割にあまりモノが収まらないし、出し入れもしにくい。(購入経緯など)モノにまつわる記憶もあって、「やっぱりあんたはキライなんじゃー!」という思いが募るようになっていました。これまで何度も転居していますし、住まいによっては側背面がカビたこともあったり、傷も多くて、リサイクル店の買い取りには向かない傷みっぷり。処分費用がかかっても、今のうちにどうにかしてもう手放そう!と決意しました。

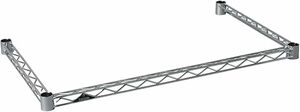

先延ばししてもいいことない、というのは終活講座を主催していてよくわかっております。 まずモノをどこにどう納めるか?を考えました。食器棚にしまっていたモノは、流しの横にある幅60㎝のスペースで使っていたドウシシャのルミナスクロム19㎜Ø(W900D350H1500)システムラックに役割を変わってもらうことにしました。各種ケースは仮置きです。今後無印のポリプロピレン引き出しを購入予定です。この棚も実は以前はTV台として使っていました。システムラック、どこにでも使いまわせて大好きなんです。単に飽きっぽい模様替え好きともいうw

まずモノをどこにどう納めるか?を考えました。食器棚にしまっていたモノは、流しの横にある幅60㎝のスペースで使っていたドウシシャのルミナスクロム19㎜Ø(W900D350H1500)システムラックに役割を変わってもらうことにしました。各種ケースは仮置きです。今後無印のポリプロピレン引き出しを購入予定です。この棚も実は以前はTV台として使っていました。システムラック、どこにでも使いまわせて大好きなんです。単に飽きっぽい模様替え好きともいうw 上のルミナスに代わるルミナス25㎜Ø(食洗器を置くので頑丈なものが必要)を新たに購入しました。(W750D450H1800)

上のルミナスに代わるルミナス25㎜Ø(食洗器を置くので頑丈なものが必要)を新たに購入しました。(W750D450H1800)食洗器を置く棚だけは、ネット仕様ではなく板仕様の棚

を追加購入しています。

を追加購入しています。ここにはさらに、下段に、(流しと面一に近い高さの)食器収納(生協で見つけました)を購入予定です。(棚の高さは移動しますよ)

なので、棚自体が揺らがないように足元にはコの字フレームさらに手前側のみ天地の突っ張りこちらは延長用ポール。棚の奥側に使用しました。 現状食器棚はこんな感じで、オープン仕様です。あさおかまみさんのキッチンに衝撃を受けて真似しました。私には扉は不要だったのだ、と気づかせてもらいました。ずっと、食器棚に扉はなくてはならないものだと思いこんでいたんですよねー。違ったけど。このパイン材の棚も、一人暮らしを始めた時から実に20年以上使用してきて劣化が激しく、棚板も数枚割れてしまったし、そろそろお役御免の時期にきています。それもあって、ルミナスの下に食器収納を準備しようと思った次第です。食洗機の下に収納を配置すると、動線も最短です。

現状食器棚はこんな感じで、オープン仕様です。あさおかまみさんのキッチンに衝撃を受けて真似しました。私には扉は不要だったのだ、と気づかせてもらいました。ずっと、食器棚に扉はなくてはならないものだと思いこんでいたんですよねー。違ったけど。このパイン材の棚も、一人暮らしを始めた時から実に20年以上使用してきて劣化が激しく、棚板も数枚割れてしまったし、そろそろお役御免の時期にきています。それもあって、ルミナスの下に食器収納を準備しようと思った次第です。食洗機の下に収納を配置すると、動線も最短です。

新たな食器収納には、食器だけでなく子どもたちの水筒も入れられるように、この棚から食器をさらに厳選し1軍のみで編成する予定です。私は特に料理に興味がなく、盛り付けも映えを狙ってないので、藍色メインの少数精鋭です。もうこれ以上は減らせないかもしれないですが(笑)。さて、モノの配置が決まってきたところで、手放しの段取りです。先述のとおり、いくら分割式の食器棚とはいえ、ひとりで運び出すことが非常に困難です。まだ息子もあてにならないです。しかし、家から出しさえすれば、市の粗大ごみ回収を依頼することができます。さて、それにはどんな手段があるか?いろいろ検索しました。まずシルバー人材センター。料金的には一番お安いと予想されるんですが、そもそも登録しているのは高齢者。

重量物を運ぶという依頼を引き受けてくれるのかどうか?聞いてみないとわかりません。次に便利屋業種。見積依頼をしましたが、運び出す人員が2人になると、作業費・出張費・人件費で1万円を余裕で超えてきます。さてその次は不要品回収業種。私はリユースオーガナイザー(TM)なので、いいかげんな業者に頼んでそこらに不法投棄させるわけにはいきません。

正当に届け出を出していて、正当に料金を請求し、真っ当に処分している会社に依頼しなければいけません。(無料回収業者は不法投棄常習の可能性大です。依頼者も摘発される可能性がありますのでご注意ください。また処分費用を徴収したにも関わらず不法投棄する輩もおりますのでお気を付けください。)となるとやはりこちらも、先ほどの便利屋料金プラス、処分費用が掛かりまして、見積もりは26,000円となりました。正当な料金ではありますが、やはりかなりお高い…。シルバーに聞いてみたところ、依頼を引き受けるかどうかは登録している人の判断によるらしく、対応できそうかどうかを事前に職員が見に来て、できそうなら人を探す、とのこと。まぁ、そうしたところで引き受け手はなかなか少ないのでは?という回答だったので、時間も取られる上不確実ときた。しょうがない、高額な料金を支払うのみか…?と思ったところ。ふと思いついて、障害福祉課経由で毎週家事援助に来てくれている、社会福祉協議会の別部署とかは、そういう困りごとに応じてくれないかな?と家事援助のサービス責任者にダメもとで聞いてみました。そしたらなんと、「運び出すだけなら行けます。頻繁にあることじゃないですもんね!」と若い職員さんが応じてくださることになりました。行政まわりも捨てたもんじゃないですね。余計すぎる出費を抑えられて、心から感謝しました。回収費用は、他にも一緒に処分した3Pハイバックソファ(デカい…)と木箱合わせて3点わずか600円で済みました。この費用も、自分で車に積み込み焼却場などへ持ち込めば無料です。(有料のところもありますので、お住まいの自治体にご確認ください)さて、ここまでご覧になって、なにか感じるところがあったでしょうか?買うは易し、捨てるに難し。障害があったり、高齢になったり。いつ怪我をするかもしれないし、病気で動きに支障が出るかもしれない。マンパワーが不足していると、ただ捨てるだけが非常な困難となってしまいます。日常のゴミすら出せない人も、実は結構いるんですよ。というわけで、要らないものは今元気なうちに処分する(捨てるだけじゃない手放し方が複数あります)。買う時はどうやって?いつ?誰が?処分するのか、までよく考えたうえで、購入するようになさってください。「死んだら勝手に処分して」は無責任。その費用は?手間は?ゴミはタダでは捨てられません。問題を先送りせず、自分で買ってきたものは、自分で始末する段取りをしておいてくださいね。お子さんに負担をかけたくないとおっしゃるなら、今すぐできることがあります。「ヒラリーに相談!」です!(笑)我が家はこれで、大物家具はなくなりました。あと大きいのは白物家電のみですね。机や棚やベッドなどは、分解できるものばかり。自分の手に負える範囲内での買い物がベストですね、というお話でした。私も以後、充分注意します。私の経験があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

THE way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。

今日のよかった

WRC ラリージャパンが愛知県と岐阜県で開催されています!

みんな待ってたようやくの開催です。DAY1のSS1と、DAY2のSS2~4と7がキャンセルとなる、大荒れとなっています。中でもソルドのマシンが炎上、燃え尽きてしまう様子は非常に悲しく辛いものでした。しかし、豊田市内や他のリエゾン区間で、ラリーカーが交通法規を守って移動する様子を見られるのも、開催国ならではの光景です。(日本の仮ナンバー付きWRカーなんて、今しか見られません!)お近くの方は本当に羨ましい!行かれる方は、しっかりと観戦ルールを守って、アツいバトルを見届けましょう!

私はWECもF1もある今週末。多忙です(笑)。メインサービス「コ・ドライバー」では、頭と心の片づけだけではなく、実はおうちの片づけ相談もできちゃいます。

私のスキルがぎっしり詰まった、お得なサービスです!「どんなことができるのか?」とにもかくにも30分無料相談をどうぞご利用くださいね。