モータースポーツ

- Super耐久第2戦鈴鹿!

- レーシングチームのお片づけ

- F1 2025年に行ってきた!

- まいど!取材は楽しい!

- 収録完了!マジで、ラジオは私の得でしかない!

- 本のご紹介~認知症世界の歩き方

- 誰得?私得!取材は楽しい!

- 男性が「助けを求める」のが苦手な理由~レース好きな男性のためのライフオーガナイズ④

- 本当の強さとは? 男性のレジリエンスについて考える

- シミュレーター導入のための交渉術~レース好きな男性のためのライフオーガナイズ③

-

Super耐久第2戦鈴鹿!

いつもご覧いただきありがとうございます!

こちらももっと早くアップしたかったのですが、いろいろテンパっていて書きたいことが大渋滞しておりました。もう先月末のことで、次戦が来週に迫っている焦りもあり…。

関東からも近いので、5月30日~6月1日開催のSuper耐久 富士24時間へのお誘いを書きます!S耐の魅力は何と言っても選手との距離が近いこと!トップカテゴリに出ている有名選手も、いつものレースよりピリピリしてなくて、時間もあるので話しかけやすいです。観戦料も比較的安くて、ピットウォークその他の+αチケットもリーズナブル。ゴリゴリのプロドライバーばっかりでなく、本業もありながらレース活動をしている人が多数エントリーしていて、ピットウォークのサービスとアピールがすごいです(笑)。なんしか いっぱいモノをくれます。これはクラフトバンブーAMGからエントリーの、Honda有望株太田格之進選手。

TOYOTA推しの私が申し訳なかったけど、使用済みブレーキパッドにサインをしていたのでありがたく頂戴しました。

外したてほやほや、熱くはなかったけどダストも付いていて、どうすんねんこれ?ではありましたが、長男はブレーキパッドの実物を見たことがなかったそうなので、よい勉強になりました。さてこちらはいつもの。推しドライバー 伊藤鷹志選手のいる、トレイシースポーツwith DELTAエアバスター39号車の面々です。藤田選手は、いつかラジオにも出ていただきたいなと思う、社会人兼任選手です。

外したてほやほや、熱くはなかったけどダストも付いていて、どうすんねんこれ?ではありましたが、長男はブレーキパッドの実物を見たことがなかったそうなので、よい勉強になりました。さてこちらはいつもの。推しドライバー 伊藤鷹志選手のいる、トレイシースポーツwith DELTAエアバスター39号車の面々です。藤田選手は、いつかラジオにも出ていただきたいなと思う、社会人兼任選手です。

こちらのクリアファイルはお隣のチーム、恒志堂レーシングで配っていました。

北海道のチームで、母体の事業は不動産や飲食、リゾートなど多岐にわたり仲間を増やしつつ事業拡大をされている、ドラクエ大好き 佐藤社長が率いる、経営者ドライバー中心のチームです。

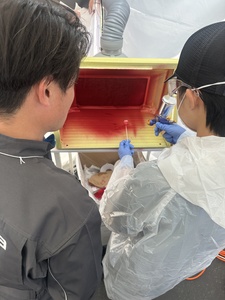

本気度が桁違いで、ちょっとビビります。 これは私がレース後に組み立てたものですが、シートを切り抜いて差し込んでいくだけのプルバックカーキットです。ENDLESSは有名じゃないかな?レース知らなくても見たことあるカラーリングだと思います。このチームには、私のイチ推し笹原右京くんとよくライブをやってくれる小河諒選手がいて、声をかけたらくれました(笑)。ピットウォークがたのしい!全薬工業もいて、冬はジキニンのゼリーを配ってたりしました。後日発熱したときめっちゃありがたかった~。自動車大学生も現場の勉強にきているので、半ば強引にノベルティを押し付けて来たり(苦笑)その子らに、「おかーさん!」て呼ばれたので「そこは嘘でもおねーさんやろ!」と教えておきました。さて、レースが始まると長時間なので、なんぼ好きでもずっと見てるわけではなく、イベントやステージやブースのチェックに行きます。こちらは東海エリアのMazdaディーラーにお勤めのみなさんが出展されていた、鈑金・塗装体験。人気ですぐに受付終了になってました。

これは私がレース後に組み立てたものですが、シートを切り抜いて差し込んでいくだけのプルバックカーキットです。ENDLESSは有名じゃないかな?レース知らなくても見たことあるカラーリングだと思います。このチームには、私のイチ推し笹原右京くんとよくライブをやってくれる小河諒選手がいて、声をかけたらくれました(笑)。ピットウォークがたのしい!全薬工業もいて、冬はジキニンのゼリーを配ってたりしました。後日発熱したときめっちゃありがたかった~。自動車大学生も現場の勉強にきているので、半ば強引にノベルティを押し付けて来たり(苦笑)その子らに、「おかーさん!」て呼ばれたので「そこは嘘でもおねーさんやろ!」と教えておきました。さて、レースが始まると長時間なので、なんぼ好きでもずっと見てるわけではなく、イベントやステージやブースのチェックに行きます。こちらは東海エリアのMazdaディーラーにお勤めのみなさんが出展されていた、鈑金・塗装体験。人気ですぐに受付終了になってました。 私と長男はなんとか希望の時間に予約できました。

私と長男はなんとか希望の時間に予約できました。 鈑金体験で作ったスプーン。同じように叩いて作っても、全然仕上がりが違いました。最後にロゴの刻印を1文字ずつ入れる時に、職人さんが印を抑えててくれたんですが、その手を金槌で殴ってしまわないように!めちゃめちゃ緊張しました(汗)。

鈑金体験で作ったスプーン。同じように叩いて作っても、全然仕上がりが違いました。最後にロゴの刻印を1文字ずつ入れる時に、職人さんが印を抑えててくれたんですが、その手を金槌で殴ってしまわないように!めちゃめちゃ緊張しました(汗)。 続いて塗装体験。実際のMazdaカラーでプルバックカーのボディをエアスプレーで塗装していきます。地道に繰り返し薄く塗っていく、垂れないように注意する…繊細な作業なんですね。ガンプラマニアの人が持ってそうな設備で、ガンダム好き長男は初エアスプレーに興奮!私がやっているところは撮ってなくて、作品のみですがご査収ください(笑)。

続いて塗装体験。実際のMazdaカラーでプルバックカーのボディをエアスプレーで塗装していきます。地道に繰り返し薄く塗っていく、垂れないように注意する…繊細な作業なんですね。ガンプラマニアの人が持ってそうな設備で、ガンダム好き長男は初エアスプレーに興奮!私がやっているところは撮ってなくて、作品のみですがご査収ください(笑)。 Mazdaの深い赤、カッコいいですよねー!

Mazdaの深い赤、カッコいいですよねー!車の修理が高額になるのは、知識と経験と繊細な作業の成果だから。

プロの仕事には正当なお支払いで感謝をしないとですね。

特に鈑金はほぼ機械を使わずに手作業で直すそうです。

鉄板を叩いて曲げるの、どえらいしんどかった…

なので、ほんとにありがたや!でございます。絶対に値切ったらだめです!! S耐にはたくさんのロードスターが出ていることもあってか、GPスクエアにはオーナーさん自慢のMazda車がたくさん並んでました。長男はおめめパカパカスタイルが大好きなのですが、このマシンのオーナーさんは、パカパカできるコントローラーを接続してくれていて「ご自由にどうぞ」って書いてありました(笑)。満足げにパカパカして、最後はウインクで止めてました。鈴鹿はこんな感じでしたが、次戦の富士24hは20時に花火もあり、焚火を囲んでのドライバートークイベントもあったり、夜通し楽しめるあれこれがもりだくさんです!残念ながら今年私は行けなくなりましたが、行けそう!という方は心配なことなんでも聞いてください!持ち物とか伝授します。

S耐にはたくさんのロードスターが出ていることもあってか、GPスクエアにはオーナーさん自慢のMazda車がたくさん並んでました。長男はおめめパカパカスタイルが大好きなのですが、このマシンのオーナーさんは、パカパカできるコントローラーを接続してくれていて「ご自由にどうぞ」って書いてありました(笑)。満足げにパカパカして、最後はウインクで止めてました。鈴鹿はこんな感じでしたが、次戦の富士24hは20時に花火もあり、焚火を囲んでのドライバートークイベントもあったり、夜通し楽しめるあれこれがもりだくさんです!残念ながら今年私は行けなくなりましたが、行けそう!という方は心配なことなんでも聞いてください!持ち物とか伝授します。S耐はレースに出るハードルも低く、ライセンスを取ってお金さえ出せば、誰でも出られるカテゴリです。

とはいえ一応求められる基準はあるので、簡単ではないですよ。そんな普通の方たちも走る草レース、どうぞ体感してみてください。というわけで、私の発信があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。 -

レーシングチームのお片づけ

いつもご覧いただきありがとうございます!

今日、いつも生協で頼んでいる、味の素の生協限定冷凍1.5倍ギョーザを次男に焼いてもらったんです。次男は、焼きギョーザを作るのが長男より格段に上手なんです。焼くだけなのに長男よ おい、というところではありますが…。なんと!18個入っているはずが13個しかありませんでした。必ずいつもひとり6個ずつ食べていたので、絶対に数え間違いではありません。今日は4・4・5⁈ケンカ勃発か⁈となるところでした。通常ならライン検品で重量不足となりはじかれるものと思われますが(そもそも機械でパッキングしているのに5個も少ないってどうなん)、生協の配送センターに着いた後、手作業で個人別に仕分けされますので、同じギョーザをたくさん何度も掴んでたら、仕分けする人も気づきそうなものですけど、こうしてうちに届いて、食卓に並ぶまで見過ごされることもあるんですね。26cmのフライパンに12~3個しか並べられないんですよね。

次男も焼く時一回で全部焼けたらおかしいと気づけよ、というところです。いつもなら2回焼かないと終わらないのに、1回で済んだのはなんでや?と考えてほしい。こういうところにイラっとしますが、とりあえず明日生協に電話します。さて。今日は、レーシングチームの物の管理

について。共有で使うものが多く、大きいものから超細かいもの、堅いものからウェアまで、毎戦メンテナンス工場から持ち運び、設置して使用してまた梱包・輸送するこれを限られた時間で正確に、忘れ物のないように準備して撤収するのは、なかなかに洗練された仕組みが必要です。いちばん凄いのは世界を飛び回って且つレース数が多いF1なのかな?FormulaEもあちこち行くけど、レース数は多くない。あとは、アメリカ国内で(一部カナダなど隣国開催もあるけど)レース数が多くて、航空便より陸路移動なのかな?というNASCARやINDYCARといったシリーズも相当練られたシステムなんじゃないかなと思います。レースももちろん見たいけど、いつかピットの設営から使用中と撤収作業終了、できたらファクトリー到着収容まで、ずっと観察させてもらいたいなと思っています。 こちらはSuperFormulaのパドックで撮った写真です。たしか開幕前のテストの時だったと思います。昨年から絶好調のチーム、DOCOMO TEAM DANDELION RACINGの、搬送用トレーラー(トランスポーター略してトランポと呼ぶ)横に並べてあったのは(おそらく)ジュラルミン製のケースです。精密機器が多いので、こういったところにもお金がかかってしまいますね。

こちらはSuperFormulaのパドックで撮った写真です。たしか開幕前のテストの時だったと思います。昨年から絶好調のチーム、DOCOMO TEAM DANDELION RACINGの、搬送用トレーラー(トランスポーター略してトランポと呼ぶ)横に並べてあったのは(おそらく)ジュラルミン製のケースです。精密機器が多いので、こういったところにもお金がかかってしまいますね。

京都の伝統チームなんですけど、大所帯のビッグチーム、というわけではなく少数精鋭部隊。

「一見さんお断り」ではなさそうですが(笑)、「慣れたらわかる」という感じの大雑把な図に、思わず笑ってしまいました。私に入らせてもらえたら、もうちょっとわかるように表示できるとは思いますけど。

レース時だけのお手伝いスタッフも多数出入りするサーキットでは、誰もが忙しいですし、いちいち「あれどこ?」「これどこにしまうの?」とか聞いていられません。「見たらわかる!」という仕組みがめちゃくちゃ大事になります。けど、こういった仕組みは、一般家庭でも大切な役割があります。- 見つける時・使う時

今、子どもやパートナーからしょっちゅう「歯磨き粉なくなった!ストックどこにあるん?」とか「遠足にレジャーシート要るけどどこ?」とかもののありかを聞かれてうんざりしている方は、扉の内側などに収納一覧の図説を掲示してみるとよいかもしれません。- 使った後・戻す時

出しっぱなし族にも、引き出しの中に姿置き(スポンジ等、物の型取りをしてスポッとはめる仕舞い方)や、仕舞うものを写真や絵にして底に貼り付けて、定位置管理できるようにするなど、「見たらわかる」状態を作ってみるとよいかもしれません。万人に有効ではありませんが、工場・企業などでよく導入されているので、概ねうまくいく方法なのだと思います。もののありかを聞かれなくなるだけで、だいぶまとまった家事時間が作れます。いっとき大変でしょうが、各自探せるようになる仕組みで、かなりのストレス軽減が見込めます。ぜひ、やってみてください。私は今回のブログを書くにあたって、ダンデのサイトを見たら、リクルート情報が載っていたので、ちょっとダメもとで応募してみようかなと思いました!というわけで、私の発信があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。 -

F1 2025年に行ってきた!

いつもご覧いただきありがとうございます!

先週は、ふわふわと浮かれた一週間でした。なんなら今日もまだ、チームやドライバーの振り返りが流れてきて、ニヤニヤしておりますが。記録として今年の鈴鹿を残しておこうと思います。F1グランプリ2025

今年、私は観戦券を買いませんでした。というのは、土日の観戦は家で、と考えていたからです。普段のレースとは比べ物にならない観客数になり、何をするにもまぁまぁなストレスがかかることと、やっぱりチケットもめっちゃ値上がりしました。

1・2コーナーからS字と逆バンクまで見渡せる、B席上段とか

シケインのQ2席から見るレースはサイコーなんですよね。

でもとてもじゃないけどF1はお高くて買えないです。ここ数年、木曜日と金曜日は、鈴鹿市と周辺の5市町村住民対象の、無料招待事業をやってくれているので、今年はそれでいいかな、と思いました。 メインゲートを入ったすぐのところに、ドライバーたちのパネルを設置してくれていました。推しのフェルナンドアロンソと。鈴鹿サーキットの装飾さんたち、ほんまにすごいんですよ。

メインゲートを入ったすぐのところに、ドライバーたちのパネルを設置してくれていました。推しのフェルナンドアロンソと。鈴鹿サーキットの装飾さんたち、ほんまにすごいんですよ。

今年はいろいろあって、鈴鹿の1週間前にドライバーの入れ替えが決まりました。角田裕毅とリアムローソンです。チームが違うので当然レーシングスーツも違うから、入れ替わった二人の装飾は仮に前のままでも仕方ないよね、とファンの誰もが思ってたんですが、名古屋駅もサーキット園内も、全部作り直して貼りかえられました。しかもレースに間に合った!幟旗とか、すごい数なのに…とんでもない意地を見せつけたと思います。

今年はいろいろあって、鈴鹿の1週間前にドライバーの入れ替えが決まりました。角田裕毅とリアムローソンです。チームが違うので当然レーシングスーツも違うから、入れ替わった二人の装飾は仮に前のままでも仕方ないよね、とファンの誰もが思ってたんですが、名古屋駅もサーキット園内も、全部作り直して貼りかえられました。しかもレースに間に合った!幟旗とか、すごい数なのに…とんでもない意地を見せつけたと思います。木曜日

木曜日は、セイフティーカーとメディカルカー以外、レーシングカーは一切走らないんですが、午前中は各チームの準備の様子をピットレーンから見られるピットウォークがあります。昼は地元対応で、ドライバーとの交流事業がありました。鈴鹿市の小学4年から6年までの子どもたちがパドックに行って、ちょっと楽しく過ごす、っていう感じです。去年に引き続き今年も次男が協力してくれて、応募したら当選したんです。次男はレースに興味がないのに(笑)ありがとう。

去年はハース、今年はザウバーになってしまい、またニコ ヒュルケンベルグとご対面となりました(笑)。 一瞬だけ貸してもらえるゲストパス(F1パドックパスは100万円越え)

一瞬だけ貸してもらえるゲストパス(F1パドックパスは100万円越え) パスをピッとしないと通れないゲート今回の交流はだるまアクティビティとだけ書いてあって、???となってましたが、ドライバーと一緒にだるまにステッカーを貼っていく作業をしたらしく、各自仕上げたのを持って帰ってきました。写真はF1公式か各チームが撮ったものしかないので、後日もらえるように交渉してくださいました。まだ手元にはないです…。夕方からはドライバーとエンジニアなどチームが、歩きや自転車でコースチェックをする、トラックウォークに出てきます。ファンはコースサイドから声をかけたり旗を振ったりしてアピールします。

パスをピッとしないと通れないゲート今回の交流はだるまアクティビティとだけ書いてあって、???となってましたが、ドライバーと一緒にだるまにステッカーを貼っていく作業をしたらしく、各自仕上げたのを持って帰ってきました。写真はF1公式か各チームが撮ったものしかないので、後日もらえるように交渉してくださいました。まだ手元にはないです…。夕方からはドライバーとエンジニアなどチームが、歩きや自転車でコースチェックをする、トラックウォークに出てきます。ファンはコースサイドから声をかけたり旗を振ったりしてアピールします。金曜日

ここからマシンの走行が始まります。フリー走行の時間は週末に3回あるうちの、2回が金曜にあります。金曜日は、グランドスタンド以外は自由席なので、好きなところから観られます。うちから自転車で17分、10時20分に1コーナーゲートに駆けつけてまずB席に向かい、スタンド下の焼肉ランチの行列(長蛇でも15分くらいで買える)に並びます。キャベツと豚バラを炒めただけの丼ですが、謎に激ウマなんです。たれも売ってるけど家では再現できません…。神戸(かんべ)にお店があるそうで、行ってみようと思いつつ、サーキットだけのお付き合いとなっております。買ってから、忙しなく働いている奥さんにご挨拶して、席の確保に。 あたたかいというか熱い日差しのもと、美味しくいただいて、FreePractice1は2コーナーから。上の方に座ってたお友達に見つけてもらって、一緒に観ました。つのぴーのレッドブル初走行は大歓声、大拍手!なんですけど、つい、こないだまで乗ってたレーシングブルズのマシンが来ると「あ!来た!いや、これちゃうわ」ってずっとなってました(笑)。歳のせいか、アップデートに時間がかかりすぎる…一応、レッドブルも日本スペシャルカラーリングで白っぽくしてきたから、ややこしくなっただけ、ということを付け加えておきます。クラッシュもなく、平川亮君のアルピーヌ初走行も感動のうちに見終えて、GPスクエアに急いで移動。クラフト勢のみなさんの作品を拝見しに行きました。

あたたかいというか熱い日差しのもと、美味しくいただいて、FreePractice1は2コーナーから。上の方に座ってたお友達に見つけてもらって、一緒に観ました。つのぴーのレッドブル初走行は大歓声、大拍手!なんですけど、つい、こないだまで乗ってたレーシングブルズのマシンが来ると「あ!来た!いや、これちゃうわ」ってずっとなってました(笑)。歳のせいか、アップデートに時間がかかりすぎる…一応、レッドブルも日本スペシャルカラーリングで白っぽくしてきたから、ややこしくなっただけ、ということを付け加えておきます。クラッシュもなく、平川亮君のアルピーヌ初走行も感動のうちに見終えて、GPスクエアに急いで移動。クラフト勢のみなさんの作品を拝見しに行きました。 ここ数年、毎年のようにご挨拶している親子さん。たまに別のイベントやレースでも会うことがあって、仲間感が育つのも楽しみなんです。ちょうどお会いしてる時に、読売新聞の取材が来て、お父さんが対応されてました。今年は海外メディアからの撮影やインタビューもすごかったし、何より中学生の彼のガスリー愛が届いて、毎年ピット前に入れてもらってたり、チームガスリーの一員として迎え入れられて、よそのお子さんやのにめっちゃうれしいんですよ。臆することなく英語でコミュニケーションをとってましたし、好きなこと、・熱中することがあるってええなぁ、と思いながら見守ってます。FreePractice2はシケインから観ようと決めていたので、1時間前から席確保。

ここ数年、毎年のようにご挨拶している親子さん。たまに別のイベントやレースでも会うことがあって、仲間感が育つのも楽しみなんです。ちょうどお会いしてる時に、読売新聞の取材が来て、お父さんが対応されてました。今年は海外メディアからの撮影やインタビューもすごかったし、何より中学生の彼のガスリー愛が届いて、毎年ピット前に入れてもらってたり、チームガスリーの一員として迎え入れられて、よそのお子さんやのにめっちゃうれしいんですよ。臆することなく英語でコミュニケーションをとってましたし、好きなこと、・熱中することがあるってええなぁ、と思いながら見守ってます。FreePractice2はシケインから観ようと決めていたので、1時間前から席確保。 途中の観覧車も去年から特別ラッピング。乗る時はドライバーを選べないので、タイミング勝負です。毎年長蛇の列。あ、チケットには金土日3日間の、遊園地乗り放題も付いてます。観覧車も対象なんですよー。手前のレーシングギャラリーも必見。歴代のF1マシンもエンジンも見られます。FP2はコースサイドの芝が、マシンからの火花で燃えるという赤旗が2回もあって、クラッシュでの2回と併せて、走行時間が短くなってしまって残念でした。シケインでしばらく余韻を味わってから、グランドスタンド裏のダージーパイを買って、「知り合いいないかなー?」って歩いてるとすぐ発見。しばらくおしゃべりして、GPスクエアのトークショーに行かれるときにバイバイして、自転車のある1コーナーゲートに向かいました。ピット出口のA席をのぞいたら、チームの人たちがランニングやサイクリングに行くところでした。

途中の観覧車も去年から特別ラッピング。乗る時はドライバーを選べないので、タイミング勝負です。毎年長蛇の列。あ、チケットには金土日3日間の、遊園地乗り放題も付いてます。観覧車も対象なんですよー。手前のレーシングギャラリーも必見。歴代のF1マシンもエンジンも見られます。FP2はコースサイドの芝が、マシンからの火花で燃えるという赤旗が2回もあって、クラッシュでの2回と併せて、走行時間が短くなってしまって残念でした。シケインでしばらく余韻を味わってから、グランドスタンド裏のダージーパイを買って、「知り合いいないかなー?」って歩いてるとすぐ発見。しばらくおしゃべりして、GPスクエアのトークショーに行かれるときにバイバイして、自転車のある1コーナーゲートに向かいました。ピット出口のA席をのぞいたら、チームの人たちがランニングやサイクリングに行くところでした。

レースのヒーローたちが解散前の大集合。見えにくいけど、オレンジのつなぎのオフィシャルさんたちです。この方々や、サーキットの担当者のみなさんが、芝火災の消火をして、予防のために夜中まで芝刈りして、水を撒いて、へとへとになって対策してくれたのに、土曜のFP3でまた燃えたっていう。春は乾燥してますからね。秋は台風にやきもきしますが、どっちがええんでしょうか!土曜日

FP3を見てから、イオンモールにイベント出店されているモータースポーツパークにお邪魔しました。

長男…写真ヘタクソやな…いろんなグッズとミニカー、チーム支給品のウェア、サイン入りの諸々、パンフレットや雑誌販売、レースシムコーナーや塗り絵、ペーパークラフトコーナーもフォトコンテストも写真家の作品販売コーナーもと、盛沢山すぎるワンダーランドです。Xでつながった方が、ここで店員さんをされると聞いたので、ご挨拶してきました。みなさんモータースポーツ愛がすごい。今回全然売り上げには貢献できなかったですが、いつフェルナンドが引退するかわからないので、1/12(デカい)が買えるように貯金しておこうと思いました。それから帰宅して予選を見て、日曜日も家からDAZNで決勝を観ました。土日に現地に行かなくて後悔するかな?と思ったんですが、意外と木金で十分F1気分は満喫できるんじゃない?ということがわかってしまった…?いやいや、現地の雰囲気はぜひ一度体感すべきです!一緒にサーキットグルメも楽しみましょう!あと、お得な駐車場情報もありますので、木曜から、年に一度の祭りに参加してみてください。と書いていたら、岩佐歩夢くんがなんと次戦バーレーンFP1でフェルスタッペンマシンに乗るとのニュースが!続々クビにし過ぎてリザーブが手薄になってしもうたのか(苦笑)純粋にあゆが評価されているのか?疑心暗鬼ですが見守ります!というわけで、私の発信があなたのヒントになりましたら幸いです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。 -

まいど!取材は楽しい!

いつもご覧いただきありがとうございます!

私が細々と続けているラジオ番組 「毎日をゴキゲンに」

一般的なAM/FM局とは違いアプリが不要で、インターネットさえ繋がれば、世界中のどこからでも聴けます。趣味にアクセル全開!!

2月の放送から、「モータースポーツ箱推し番組」としてフルモデルチェンジしています。

先日も5月オンエアの方に取材させていただきました。毎回お忙しい方々を捕まえて大変恐縮でございます。効率よくお話を伺うために、あらかじめマインドマップに質問事項を描き出して、いただいた回答を書き足していきます。取材し終わったら、前半と後半にそれぞれテーマを決めて、別々にマインドマップを描きます。初めて聞く方にも分かるように、質問を考えて、用語の説明を加えられるように準備しておきます。また、より深めたいこと、広げたいことのキーワードを散りばめて、時間の許す限り聴けるようにがんばってます。オンエアで話していいこと、あかんこと、いろいろありますが、ええ感じに内容を組み立てて、ゲストのお人柄と、モータースポーツの魅力がよりよく伝わって、「ちょっと見てみようかな?やってみようかな?」「ヒラリーに会いにサーキット行こか!」

ってなるような、番組作りをしていきたいと思います。ゆめのたね放送局の活動キーワードは「ご縁・応援・貢献」ご縁がご縁を招き、応援が応援を呼び、貢献が貢献を呼びます。モータースポーツを盛り上げたい!プレイヤーを増やしたい!チームで活躍する方も増えてほしい!エンジニアもドライバーもスポンサーもみんな、人柄が大事。ライフオーガナイズの知識と経験を選手応援・育成に役立てられればと考えています。今後もラジオを心から楽しみつつ、がんばっていきますよ!では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。 -

収録完了!マジで、ラジオは私の得でしかない!

いつもご覧いただきありがとうございます!

私が細々と続けているラジオ番組 「毎日をゴキゲンに」

一般的なAM/FM局とは違いアプリが不要で、インターネットさえ繋がれば、世界中のどこからでも聴けます。思い切って趣味にアクセル全開!!

2月の放送から、「モータースポーツ箱推し番組」としてフルモデルチェンジしています。

今日は先日打ち合わせしていただいた方と収録の日でした。2025年4月のマンスリーゲストは一瀬俊浩さん

合同会社EMD代表の、スーパースペシャル レースエンジニア!チーム無限に在籍時は、SuperFormulaで野尻智紀選手と共にドライバーズチャンピオン2連覇も成し遂げた超有名人!昨シーズン終わりでフリーランスになられて、ちょっとだけお声がけしやすくなり、この度めっちゃがんばってお願いしてみました。

会社・チームに所属されている方だと、私の気持ちとしてはちょっと遠慮というか、話せないことが多々あるのでは?と思い、遠慮しておりました。一瀬さんは、鈴鹿市役所・イオンモール鈴鹿でのイベント登壇や、シミュレーターでのレース解説もされるようになり、トーク力にも一層磨きがかかっております。レースエンジニアは、もしかしたらレースの時にはドライバーよりもピリピリしている方々なのでは?と思います。そんな一瀬さんの、お人柄やお仕事内容、今後の展望などについて伺いましたので、ぜひ、4月も毎週木曜日は「毎日をゴキゲンに」をお聴きになってください!ゆめのたね放送局の活動キーワードは「ご縁・応援・貢献」ご縁がご縁を招き、応援が応援を呼び、貢献が貢献を呼びます。モータースポーツを盛り上げたい!プレイヤーを増やしたい!チームで活躍する方も増えてほしい!エンジニアもドライバーもスポンサーもみんな、人柄が大事。ライフオーガナイズの知識と経験を選手応援・育成に役立てられればと考えています。本格的に講座を仕上げて開催していきますね。今後もラジオを心から楽しみつつ、がんばっていきますよ!では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。 -

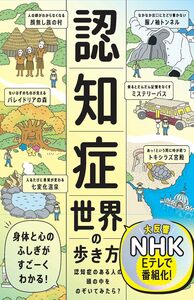

本のご紹介~認知症世界の歩き方

いつもご覧いただきありがとうございます!

今日は、本のご紹介。

よりよく生きるための終活講座 season5でも取り上げている、認知症世界の歩き方 筧 裕介 , 樋口直美他著

少し前にブームになりましたこちらの本。

よりよく生きるための終活講座 season5を主催している私ですが、

企画当初は

「とりあえずうちの子どもたちのことどうする!」「それから子育て終わった後どうする⁈」

っていう意識だけで、正直老化で認知機能が衰えるっていうことは、まったく重要視しておらずでした。カリキュラムを考えるにあたって、相方のガッキーが、「実際死ぬまではどうなるかわからないよ」と諸々指摘してくれて、必要な準備をあれこれ教えてくれたんです。

そうこうしているうちに、うちの母がちょっとずつ記憶に自信を失くしだし、「忘れるのが怖い」と泣いていたそうで、それなら周りの家族も支えられるように知識を仕入れようか、となり、父や妹、別居の弟もそれぞれ読んでみることにしたのがこの本です。

この本は、認知症の人がどんな世界を生きているのかを、まるで旅行ガイドのように「体験型」で教えてくれます。

たとえば、「時間がバラバラの国」では、過去と現在の区別があいまいになる様子を、

「音が飛び交う国」では、周りの音が混ざり合ってしまう感覚を、物語を通して追体験できます。

読んでみて思ったのは、

認知症というのは、「記憶がなくなる」だけじゃなくて、「世界の感じ方が変わる」ということ。

うちの母が「忘れるのが怖い」と言うのも、ただ単に物忘れが増えることだけやなくて、「自分のいる世界が違って見えてしまう不安」とか、「取り残されてしまう不安」があるのかも?と気づかされました。

この本を家族みんなで読んでみて、母の気持ちに少しでも寄り添えたらと思いますし、

何より「認知症の人の世界を具体的に想像できること」が、周りの大きな一歩になる気がします。そんなわけで、もし家族や身近な人に認知症と向き合う人がいるなら、ぜひこの本を読んでみてほしいなと思っています。

NHKではアニメーションや取材による認知症の方の見え方、感じ方をまとめた短い番組集がありましたので、よかったらそちらも参考にしてみてください。

『認知症とともに、幸せに生きる未来をつくるきっかけになれば』と著者もおっしゃってます。

若年性にかかる可能性もありますし、長生きしたらますますなる可能性が高まります。

まず知ることで不安を軽減したり、備えたりしていきましょう。では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。 -

誰得?私得!取材は楽しい!

いつもご覧いただきありがとうございます!

私が細々と続けているラジオ番組 「毎日をゴキゲンに」

一般的なAM/FM局とは違いアプリが不要で、インターネットさえ繋がれば、世界中のどこからでも聴けます。趣味にアクセル全開!!

2月の放送から、「モータースポーツ箱推し番組」としてフルモデルチェンジしています。

今日は取材の日でした。毎回お忙しい方々を捕まえて、根掘り葉掘り伺うんですが、今日は聞きたいことが多すぎて全然時間が足りませんでした!というのは、某有名チームを退職・独立されたばかりのあのお方に出演OKいただきましたんでございます。会社・チームに所属されていると話せないことも多々あったかと思いますが、フリーになられてちょっとお声がけしやすくなりました。レースの時は、サーキットで一番ピリピリしている方々なので、とてもお声がけなどできないんですが、最近はイベントにもよく登壇されるようになって、ますますのご活躍を願うばかりです。オンエアで話していいこと、あかんこと、いろいろありますが、ええ感じに内容を組み立てて番組作りをしていきたいと思います。ゆめのたね放送局の活動キーワードは「ご縁・応援・貢献」ご縁がご縁を招き、応援が応援を呼び、貢献が貢献を呼びます。モータースポーツを盛り上げたい!プレイヤーを増やしたい!チームで活躍する方も増えてほしい!エンジニアもドライバーもスポンサーもみんな、人柄が大事。ライフオーガナイズの知識と経験を選手応援・育成に役立てられればと考えています。本格的に講座を仕上げて開催していきますね。今後もラジオを心から楽しみつつ、がんばっていきますよ!では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分も配信しています。 -

男性が「助けを求める」のが苦手な理由~レース好きな男性のためのライフオーガナイズ④

いつもご覧いただきありがとうございます!

今日のテーマは【チーム家族】【チーム職場】(笑)です。

「1人でなんとかする」は限界がある!

サポートを受けるのは恥じゃない

現代の男性は、仕事でも家庭でも

「自分が頑張らないといけない」

「1人でなんとかしないといけない」

と思い込んでいることが多いのではないでしょうか。

しかし、その考え方は時に大きな負担となり、心身の疲弊につながることもあります。

実は、「助けを求める力」こそがレジリエンス(回復力)を高める重要な要素なのです。

人生はチーム戦。

家族、職場の仲間、友人といった「チーム」の力を活用することで、より柔軟に困難を乗り越えられるようになります。

男性が「助けを求める」のが苦手な理由

多くの男性が助けを求めるのをためらう背景には、社会的な価値観や固定観念が影響しています。

「男は強くあるべき」という文化日本では昔から「男性は家族を支える存在」「弱音を吐いてはいけない」という考え方が根強くあります。

このプレッシャーが「人に頼るのは恥ずかしい」という思いにつながっています。

「迷惑をかけたくない」という気持ち

「自分の問題は自分で解決するべき」「他人に頼るのは甘えだ」と考える人も多いです。

しかし、実際には助けを求めることで、関係性が深まることもあります。

過去の経験や成功体験

これまで1人で乗り越えてきた成功体験があると、「今回も自分でなんとかできるはず」と思ってしまいがちです。

しかし、環境が変化する中で、1人の力だけで対応し続けるのは難しくなります。

「助けを求める力」もレジリエンスの一部

レジリエンスとは、困難やストレスを乗り越える力のことを指します。

昨日も書きました「本当の強さとは? 男性のレジリエンスについて考える」が、【強さ】とは、一般的には「折れないこと・精神的にタフであること」と思われがちですが、実際には「適切にサポートを求め、周囲と協力するしなやかさ」も重要な要素です。

助けを求めることで得られるメリット

助けを求めることで得られるメリットは数多くあります。

- 精神的な安定

1人で抱え込まずに話すことで、気持ちが軽くなります。 - 新しい視点が得られる

他人の意見を聞くことで、自分では思いつかなかった解決策が見つかることもあります。 - 問題解決のスピードが上がる

自分だけで悩むよりも、周囲の知識や経験を活用することで、より早く解決に向かえます。

助けを求めるための具体的なアプローチ

「助けを求める」と言っても、具体的にどうすればいいのか分からないという方もいるかもしれません。

その場合は、以下のような方法を試してみてください。

- 小さなことから頼んでみる

いきなり大きなお願いをするのはハードルが高いので、「ちょっとしたこと」を頼むことから始めましょう。 - 具体的に伝える

「ちょっと手伝ってほしい」ではなく、「◯◯をしてくれると助かる」というように具体的にお願いすると、相手も動きやすくなります。 - 感謝の気持ちを伝える

助けてもらったら、「ありがとう」としっかり伝えることで、相手との関係が良好になります。

ライフオーガナイズの視点:チーム家族の考え方

ライフオーガナイズでは、

「すべてを1人でやるのではなく、仕組みをつくってみんなでシェアすること」を大切にしています。

片づけも家事も、家族みんなで役割を分担すれば負担が減り、より快適な暮らしが実現できます。家庭でも職場でも、「自分が全部やらなければ」と思わず、「チーム家族」「チーム職場」として協力する姿勢を持つことが重要です。

特に、自分は稼いでいるから家事免除、でもありません。独身であれば、たとえ働いていても、当然生きていれば住居を汚します。家事から逃れられるものではありませんよね。家族がいても、自分ごととして家事をこなすのは当然のことです。家族とは家事、職場では同僚・上司と役割分担を明確にし、困ったときは遠慮せずに相談しましょう。

先延ばしするともっと大変になりますよね?早めの相談がキモです。ぜひ、幸せで充実した暮らしを叶えていただきたいです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分もSpotifyにて配信しています。 - 精神的な安定

-

本当の強さとは? 男性のレジリエンスについて考える

いつもご覧いただきありがとうございます!

「しなやかな生き方」— 強さとは折れないこと

生きづらい男性が、どうしてもっと生きやすさを追求しないのか?最近ずっと考えていることです。男性の生き方として、メタセコイアのようにどっしりと根を張り、太く、長く、力強く生きること。

これを理想として、多くの人が思い描いているかもしれません。

しかし、実際のところ、真に生きやすいのは、竹や柳のように「しなやかで折れない生き方」ではないか?

今回は「本当の強さとは?」について、考えてみたいと思います。

強さとは「耐えること」ではなく「しなやかであること」

私たちは時に、「強くあらねばならない」と思い込みます。

困難に直面した時、歯を食いしばり、耐え忍ぶことが美徳とされがちです。

でも、頑丈なものほど、一度の衝撃でバキッと折れてしまうことがあります。

一方、竹や柳は、風が吹けばしなやかに揺れ、雪が積もればしなだれる。

力をうまく受け流し、簡単に折れることはありません。

強いというのは「壊れない」ことではなく、「適応できる」こと。

これが、本当にラクに生きるための秘訣ではないでしょうか?

しなやかな生き方が求められる時代

現代は、変化の激しい時代です。

仕事のスタイル、人間関係、ライフステージ――どれも予測不能なスピードで変わっていきます。

そんな中、「こうあるべき」「こうでなければならない」とガチガチに決めつけると、柔軟に対応できず、ストレスが溜まってしまいます。

逆に「まぁ、なんとかなるか」「これも一つの流れかもしれない」と受け流すことができると、心の負担はぐっと減ります。

「揺れること=ブレること」ではありません。

むしろ、しなやかに揺れながらも、しっかり根を張り自分の軸を持っていれば、折れることなく生きていけます。

折れない心を育むために

では、どうすれば竹や柳のような生き方ができるのでしょうか?

ポイントは「執着を手放す」ことにあります。

100%完璧を求めない

すべてを完璧にこなそうとすると、失敗や変化に弱くなる

「まぁ、6~70%できていればOK!」くらいの気持ちでいることが大切

「こうあるべき」思考を減らす

「こうすべき」「こうでなければならない」という思い込みが、自分を苦しめる

柔軟に選択肢を持つことで、気持ちの余裕が生まれる

周囲と比較しない

人と比べることで、「自分はダメだ」と思う必要はない

自分のペースで、自分のやりたいことを大切にする

環境を整える(ライフオーガナイズの視点)

「思考の整理」ができると、自然とストレスが減る

モノや情報の取捨選択をすることで、心のスペースが生まれる

しなやかに生きるために、自分のペースを大切に

強くあることは大事です。

でも、それは「無理をして耐える」のではなく、「柔軟に変化できる」力があるということ。

竹や柳のように、しなやかでいながら、自分の根をしっかり張ることができれば、どんな風が吹いても、どんな雪が降っても、大丈夫。

自分の根をしっかり張るということは、価値観を明確にすることです。

しなやかな生き方を実践するためには、自分の思考や感情を整理することが大切。

ライフオーガナイズの考え方を取り入れながら、自分らしい「しなやかな生き方」を見つけていきませんか?

男だから、夫だから上司だから父だから…

そんな区分や役割にとらわれず、自分が心地よいと思うペースで生きていけるように、無理せず、ラクに、折れない心を育てていきましょう。では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分もSpotifyにて配信しています。 -

シミュレーター導入のための交渉術~レース好きな男性のためのライフオーガナイズ③

いつもご覧いただきありがとうございます!

今日からSuperFormula2025が開幕!

スマホによると、私は早速8km12,141歩、26階分の上り下りをしたとか。

逆バンクトンネルからS字、2・1コーナーと、東コースを回ってグラスタからシケインまで行ったくらいなんですが、高低差よ…。週末体力は持つのか?大いに疑問です。さて今日のテーマはレース用シミュレーター導入のための交渉術

サーキットより安全&コスパ抜群!

家でもたくさんトレーニングしたい方は、シミュレーターを買いたいな、と思っている方も多いでしょう。しかし、家族に納得してもらうのに手こずっている…どうしたらいいんだ!そんなあなたにお届けする記事です。ちょっとこちら↓も読んでおいてくださいね。サーキットじゃなくシミュレーターがいい理由

金銭面の違いを冷静にプレゼンする

サーキット走行のコスト(エントリー費+タイヤ代+ガソリン代+交通費 etc.)具体的金額を言うとそれはそれで揉めそう…。

シミュレーターなら一度導入すれば、追加コストほぼゼロ!

趣味のコストを最適化できる ことをアピールしよう

安全面の違いをしっかり説明する

サーキットはスリルがあって楽しいけど、実際のところはクラッシュして怪我というリスクもある

シミュレーターならリスクゼロで、気軽に何度でも走れる!

家族も、怪我の心配はないから、安心して応援してもらえる趣味になる

時間の自由度もアピール

サーキットに行くとまる1日がかりの割に実際の走行時間は短い。シムなら、空いた時間にちょこっとでも走れる

シミュレーターがあれば、遠出せずに趣味を楽しめる!

シム練習で実力UP!

ちょっと想像してください。

シムがおうちに置けるようになったら…- シミュレーターでしっかり練習したら、レース本番で結果が出やすくなる!

- 前よりも速く走れるようになったら、応援に来てもらったときにカッコいい姿を見せられる!

- 「パパすごい!」って言われるかも!

シムを中心に会話が生まれる家族が目に浮かびませんか?これはもう、導入するしかないやろ!

ぜひ、夢を叶えていただきたいです。

では、またー。

ライフオーガナイズの基本理念 『ニーチェの言葉から』

This is my way. これは私のやり方です。

What is your way? あなたはどんな風にしますか?

The way does not exist. 唯一の方法(正解)なんてないんですよ。

ラジオ、聴いてくださいね!

過去放送分もSpotifyにて配信しています。